- 公開日:2020年09月07日

- | 更新日:2022年11月21日

ミリ波センサーのワンチップ化で広がる応用例

- ライター:Nambu

- センサー

はじめに

CMOSやパッケージ技術などの進化によって、ミリ波センサーに必要なアンテナ、RF回路、ADC、ならびにデジタル回路などの機能集約(ワンチップ化)が進んでいます。ワンチップ化すると、コア、ロジック、ならびにRFが1つのチップへまとまるため、ロジックからRFへの制御が簡単になります。また、ワンチップ化によってミリ波センサーのシステム全体が小さくなり、より小さな場所、小さな機器で使うことができます。

ミリ波センサーの概要はこちらもご参考いただけます:

- ミリ波センサーとは -5分で分かる概要-

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/texas_instruments/128213/

ミリ波センサーの進化

ミリ波とは、ミリ波帯(周波数30~300GHz、波長1~10mm)の電波を指します。ミリ波センサーとは、このミリ波を送信し、反射波を受信し、その受信信号から情報を得るセンサーです。

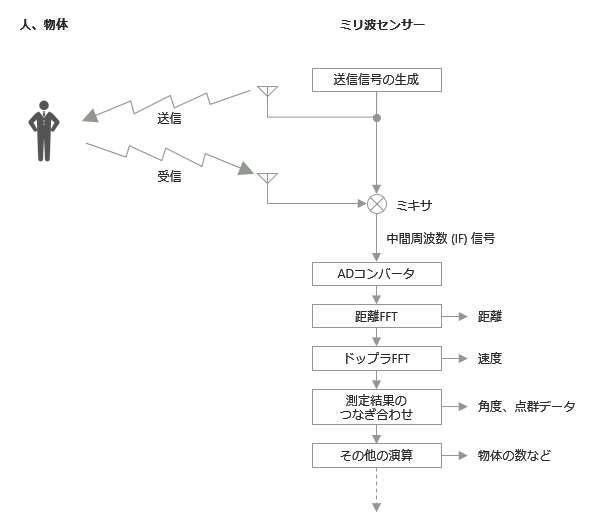

受信信号は、IF信号生成、AD変換のあとに数種類のデジタル処理が行われます。この過程で、距離FFTと呼ばれる処理によって距離が判ります。また、ドップラFFTと呼ばれる処理によって速度が判ります。

図:ミリ波センサーの信号の流れ

また、受信アンテナが複数あると、ミリ波を反射した物体の角度(方向)が判ります。さらに、送信アンテナが複数あると、より強い電波を物体へ当て、より遠くにある物体を検出することができます。

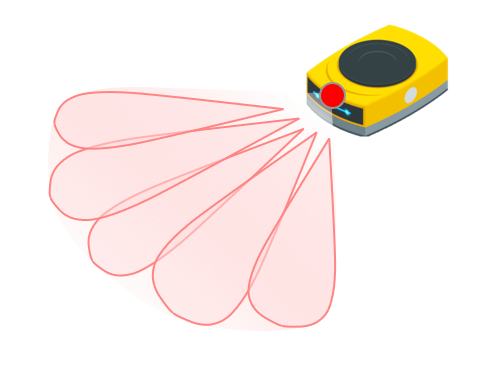

送信アンテナによるビームフォーミング

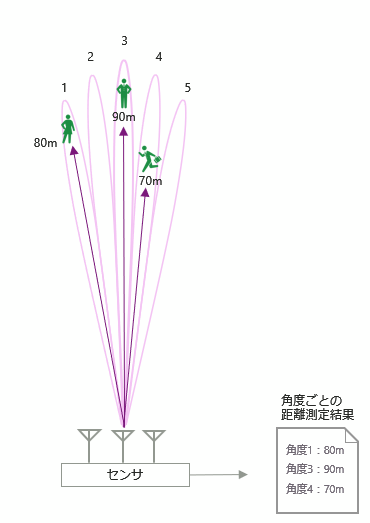

送信アンテナが複数ある場合は、それらのアンテナから同じ波形を送信すると、干渉により特定の方向へ強い電波を送信することができます。さらに、各アンテナから上記「同じ波形」の位相のみをシフトすると、強い信号の角度(方向)を変えることができます。この方法は送信アンテナ1つの場合よりも強い電波を物体へ当てることができるため、センシングしたい物体が遠い場合に適していると考えられます。

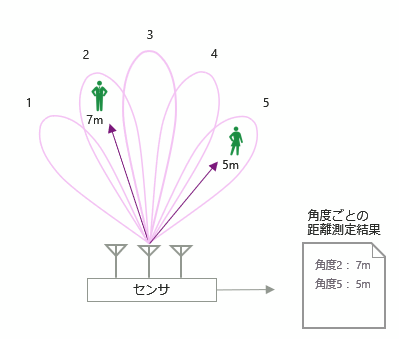

上記の動作で、ある1つの角度へ強い電波を送信することができます。ただし、その他の角度への電波は弱くなることがあります。そこで、強い電波の方向(角度)を少しずつ変えながら距離の測定を繰り返すと、様々な角度でも長距離の測定ができます。

図:送信アンテナによるビームフォーミングで角度ごとに距離を測定する

受信アンテナによる角度の推定

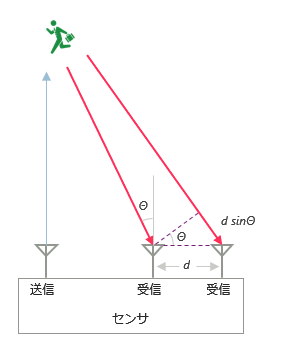

物体がある角度は、複数の受信アンテナへ届いた信号から知ることができます。角度Θの方向にある物体からの反射波を複数のアンテナ、例えば間隔がdのアンテナ2本で受信すると、物体からアンテナ2本までの距離は異なることがあり、その差分が d*sinΘ = ω*λ / 2π となります。 (ただし、 ω=受信信号の位相差、λ=ミリ波の波長)

上式を変形して、受信アンテナ2本による信号の位相差から、物体への角度Θを知ることができます。

図:複数の受信アンテナで物体の角度を推定する

上記の様に人や物体への距離や角度を調べることで、様々な応用が可能となります。以下に3種類ほどご紹介いたします。

自動ドア

自動ドアの非接触センサーとしてミリ波センサーを使用する例があります。ミリ波センサーは、デジタル処理によって、以下の機能を実現することが可能です:

- 急いでいる人 (ドアへの移動速度が速い物体)を認識して、早いタイミングでドアを開ける。

- 閉まっているドアの近くで静止している人 (ドアの近くでもドアの方向へ移動していない物体)を認識して、あえてドアを開けない。(空調の省エネや使用感の改善)

- 開いているドアの近くで静止している人や物体を認識して、ドアを開けておく。(閉まるドアへの接触を防止)

長距離での人検出

長距離、例えば100m離れた場所にいる人を検出する例があります。

ミリ波センサーの代表的な用途として、エリアモニターと呼ばれるものがあります。人の身長より少し高い位置から立ち入り禁止の場所、会議室、エレベーターホールなどをモニターし、人の検出や人数のカウントを行います。このモニター範囲は円形に近い形状を選ぶことが多いと思われますが、設定によっては、例えば100m離れた場所の人を検知することも可能です。

この場合は、遠くまでミリ波を到達させるために、「送信アンテナによるビームフォーミング」でご説明の通り、複数のアンテナから同じ波形を出力することで強い電波を物体へ当てることができます。

図: 遠くにいる人を検出する

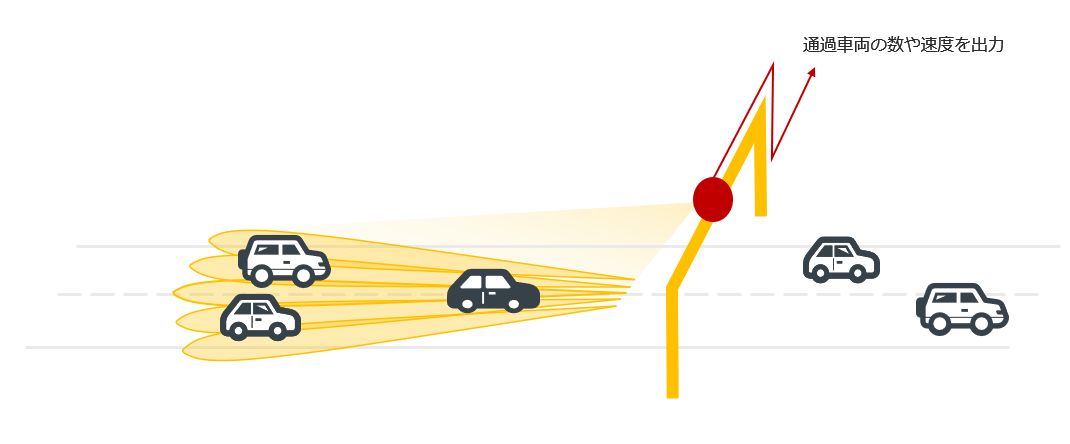

交通監視

交通の監視として、車道の上へ設置される車両の通過センサーがあります。ある地点を通過した車の数をカウントして道路の混雑度を知ることができます。ミリ波センサーは角度別の距離測定が可能なため、例えば複数車線の複数車両を1つのセンサーで監視することが可能です。車線ごとに設置されている超音波センサーを、1つのミリ波センサーへまとめることができます。

また、ミリ波センサーは、光、暗闇、ならびに悪天候(雨、雪、霧、気温)の影響を受けにくい傾向があるため、屋外で使用する場合に光学的なセンサーやカメラよりも有利な場合があると思われます。

図:道路の混雑度モニター

ロボットの障害物検知

AGVと呼ばれる自走式ロボットがミリ波センサーを使用して障害物を検知する例があります。AGVの正面へ取り付けたミリ波センサーを前方斜め下へ向けると、正面と床面の状態を知ることができます。壁や箱のような障害物に加えて、床面の凹凸や下り階段も見つけることができます。

ミリ波センサーは小型化が進んでいるため、今までより小さな場所、あるいは小さな筐体で使うことが可能となってきました。

図:AGVの障害物検知

まとめ

今回は、ミリ波センサーICによるデジタル処理、柔軟な設定、ならびに小型化の例をご覧いただきました。基本機能は距離、速度、角度の測定ですが、それらを応用してできることがあります。例えば、対象の人が座っているか、立っているかの状態の判定に用いたり、距離の離れた物体の検出に用いたりすることができます。

一方、ミリ波センサーは小型化が現在も進んでいます。より小さな場所、小さな機器への搭載が可能となり、今後も用途が広がってゆくと思われます。