- 公開日:2020年12月23日

- | 更新日:2022年11月21日

あらゆる要求に対応!PROFINETとは?

- ライター:uchidaK

- インターフェース

あらゆる要求に対応!PROFINETとは?

はじめに

近年、ファクトリーオートメーションの業界において度々耳にするIndustory4.0という言葉。あらゆる産業機器がネットワークへつながり、乱立していた独自通信はオープンネットワークへと変わっていきました。

今日に至るまで、さまざまなオープンネットワークのプロトコルが誕生し、各プロトコルではそれぞれの特徴を前面に、シェアを争っている状況でもあります。産業機器メーカーにとってみれば、産業ネットワークを導入してみたいと思っているけど、どのネットワークを導入すればいいか分からない・・・。そのような方も多いのではないでしょうか?

今回は産業ネットワークの中でも、世界的に普及しているプロトコルの一つ、PROFINETについて紹介していきたいと思います。

PROFINETとは?

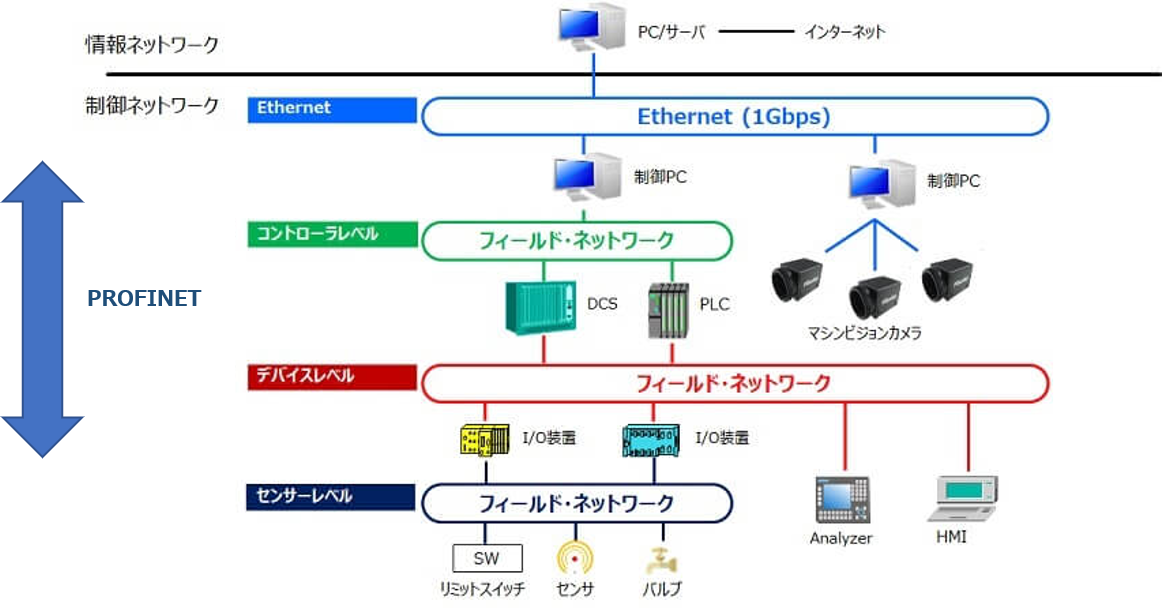

PROFINETは、PI(PROFIBUS & PROFINET International)がシリアルバスの通信であるPROFIBUSを、Ethernetで通信ができるよう拡張した産業ネットワークプロトコルになります。個々の機器はIPアドレスを持ち、リアルタイム通信とTCP/IP通信を共存させることができ、機器が必要とするリアルタイム性に合わせて柔軟に対応することができる点が、特徴といえます。

通信対象の機器としては制御だけでなく管理することも目的として作られているため、アクチュエータやPLC、HMIなど様々な機器間でPROFINETによる通信が可能です。

PROFINETはどのような通信なのか?

ここでは、PROFINETの接続仕様やトポロジ、通信の種類などについて説明していきたいと思います。

通信仕様

下記にPROFINETの通信仕様についてまとめたものを記載します。

| 通信の種類 | 100BASE-TX(IEEE802.3u) オプション:1000BASE-T(IEEE802.3ab)等 |

| 速度 | 100Mbps |

| 最大通信距離 | 100m以内 |

| トポロジ | スター型、ライン型、リング型、ツリー型 |

| 最大接続台数 | 制限なし |

| ケーブル仕様 | 銅線(Cat5e Ethernetケーブル)、光ファイバ、無線 |

通信の種類はEthernet 100BASE-TXを使用しますが、通信の種類によっては、1000BASE-Tに対応するものもあります。

標準のEthernetに対応しますので、トポロジも、スター、ライン、リング、ツリー型など様々な接続に対応しています。なお、リング型では冗長化プロトコルであるMRP(Media Redundancy Protocol)という機能を使用しています。

ケーブルにおいては、一般的なCat5eのEthernetケーブルの他にも光ファイバやIEEEで規定された無線での接続が可能です。

IOコントローラ、IOデバイス、IOスーパーバイザ

よく様々な通信において、複数の危機の制御や操作を司るマスターと、マスターから一方的な制御によって動作するスレーブ機のように役割分担を行うマスター・スレーブの仕組みはよく耳にすると思います。しかしながら、PROFINETでは、IOコントローラとIOデバイスに加え、IOスーパーバイザという3つの名称で分かれています。

コントローラはマスター・スレーブ構成で言うと、マスターに近い役割になります。設定されたIOデバイスに対して出力データを送り、IOデバイスから入力データを受け取ります。それに対しIOデバイスは、マスター・スレーブ構成で言うと、スレーブに近い役割になります。IOコントローラから出力データを受け取り、入力データを送信します。

IOスーパーバイザはHMI(Human Machine Interface)などが該当し、機器診断やトラブルシューティングの際に接続する役割の機器を指します。

PROFINETの特徴

PROFINETの最大の特徴は、TCP/IP通信とリアルタイム通信を同時に1本でできてしまう柔軟性です。

PROFINET対応のデバイスはすべてIPアドレスを持ち、TCP/IP通信が使用できるため、ロボットやカメラ、PCなどを自由に同じバス上で接続し通信することができます。また、リアルタイム通信についても要求に応じて通信が分けられています。

PROFINETは下記の3つパフォーマンスレベルに分かれており、要求に応じて通信を選ぶことができます。

・NRT(Non Real-time)

・RT(Real-time)

・IRT(Isochronous Real-time)

NRT(Non Real-time)

TCP/IPをベースとした通信になります。リアルタイム性が要求されないアプリケーションはこちらの通信を使用します。 もちろん、標準的なHTTPやFTPの通信も可能となります。

RT(Real-time)

4~10ms程度で周期的な通信を行うリアルタイム通信となります。

Ethernetフレーム内にて優先度を定義することで、NRT通信よりも高い優先度で処理が行われます。PROFIBUSなどのフィールドバスと、同等のパフォーマンスが得られる通信になります。

IRT(Isochronous Real-time)

通信周期を最速31.25us、ジッタを1us以下に抑えることができる高いレベルのリアルタイム通信となります。 RTは通常のEthernet上にソフトウェアを実装し実現しますが、IRTは専用のハードウェアを使用することでよりリアルタイムな通信を可能にしています。

モーションコントロールなど、厳しいリアルタイム性が求められるアプリケーションに使用されます。

必要なソフトウェアとその仕組み

次に、PROFINET通信を実現するためにはどのようなソフトウェア、ハードウェアが必要なのかをお話しします。こちらについてはまず、PROFINNETの認証を取るために選択する、コンフォーマンスクラス(CC)について理解いただく必要があります。

コンフォーマンス・クラスはA、B、Cによって分かれており、求められるパフォーマンスや実現するソフトウェア、ハードウェアも分かれます。それでは、1つ1つについて見ていきます。

CC-A(コンフォーマンス・クラスA)

RROFINETの標準的な通信になります。CC-AではRTフレームとNRTフレームを扱います。TCP/IP通信についても制限なく使用可能です。

RTフレームとNRTフレームの通信方法については、Ethernetフレーム内で優先度を定義することで、RTフレームはNRTフレームやTCP/IPフレームよりも優先されて通信を行う方式をとっております。

必要なハードウェアとしては、標準のEthernetコントローラを搭載したマイコン・プロセッサの使用ですみます。ソフトウェアについてはUDP/IP、およびTCP/IPスタック、およびPROFINETスタックを実装することで実現できます。

CC-B(コンフォーマンス・クラスB)

CC-Aに加えて、ネットワーク診断機能やトポロジ検出、冗長化機能が追加されているのがCC-Bになります。

ネットワーク診断機能については、ネットワークのアプリケーション層で使用されるSNMPを使用します。トポロジ検出については、IEEE802.1abとして標準化されているデータリンク層のLLDPを使用し隣接する機器と情報交換をすることで、接続機器のトポロジを確認することができます。

PROFINETはライン型などで接続したときに、機器までの間に通信障害が発生した場合は、通信できなくなってしまいます。そのため、冗長化のためにリング型トポロジでも接続ができ、50台接続時の断線時間を200ms以内にすることができるMRP機能への拡張も可能です。

こちらもハードウェアとしては標準Ethernetコントローラを使用して実現可能ですが、ソフトウェアとしてはCC-AのソフトウェアのほかにSNMPなどの追加も必要となります。

CC-C(コンフォーマンス・クラスC)

CC-BまではNRT、RTまでの対応でしたが、CC-CからはCC-Bのすべての機能に加えてIRTに対応する、非常に厳しいコンフォーマンス・クラスとなります。CC-Cでは1us以内の誤差で同期通信を行います。

同期通信とは、すべての機器で同じ時計を持ち、時刻を刻むパルスを同じ時間に発生させることができます。

PROFINETでは基本的にケーブルを介して通信が行われるため、電気的には隣の機器にデータが到達するまでにはどうしても遅延が生じてしまいますが、Ethernetメッセージを使ってケーブル長を測定し、遅延時間を計測することで時刻の同期を可能にしています。

同期通信は最小で31.25usで行われるため、メッセージデータの最適化が行われたり、250us以内の場合にはTCP/IP通信データの細分化も行われたりします。こちらの機能は通常のEthernetコントローラでは対応できず、基本的には専用のハードウェアが必要であり、専用ASICなどで対応させることが多い通信クラスです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

PROFINETは要求するリアルタイム性に応じて最適なソフトウェアを用意し、認証を取ることができるプロトコルになります。産業イーサネットの導入を検討しているが、どのプロトコルが良いか迷われている方の検討の参考になれば幸いです。

※記載された会社名、商品名、システム等は、各社または団体の商標または登録商標です