- 公開日:2021年04月06日

- | 更新日:2022年11月30日

eDPリドライバSN75DP119 +1ソケットで波形品質向上!

- ライター:4ug

- インターフェース

eDPの伝送距離を伸ばしたい

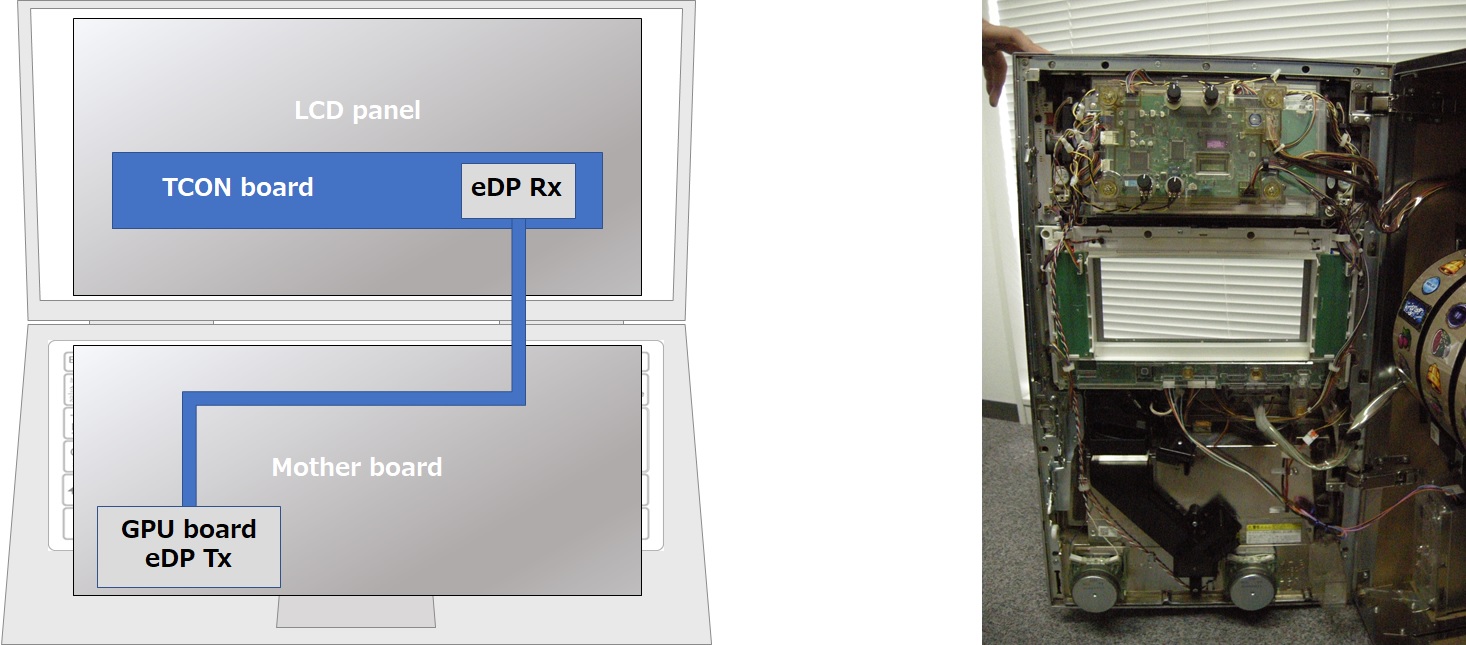

映像用内部インタフェースとして広く使われているeDP(embedded Display Port)ですが、よく使用されるアプリケーションとしては、ノートパソコンや液晶ディスプレイなどがあります。このようなアプリケーションの場合、内部のインタフェースの伝送距離は、短いですが、アプリケーションによっては、伝送距離が長くなる場合があります。例えば、マザーボードやグラフィックボードから、液晶パネルにあるTCONボードまでの距離が長い場合などになり、具体的なアプリケーションとしては、アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ(図1.右画))や測定・計測機器などの液晶パネル、MFP(マルチファンクションプリンタ)の操作パネルなどがあります。

図1. ノートパソコンLCDパネル回りのブロック図(左)、パチスロ機の内部写真(右)

データを送信するeDPのトランスミッタは、マザーボードやグラフィックボードのGPUなどに取り込まれ、受信するレシーバも液晶パネルのTCONに内蔵されています。伝送距離をより長くする場合や伝送品質を維持するためには、トランスミッタとレシーバ間にシリアライザ(Ser)とデシリアライザ(Des)を置くケースがあります。

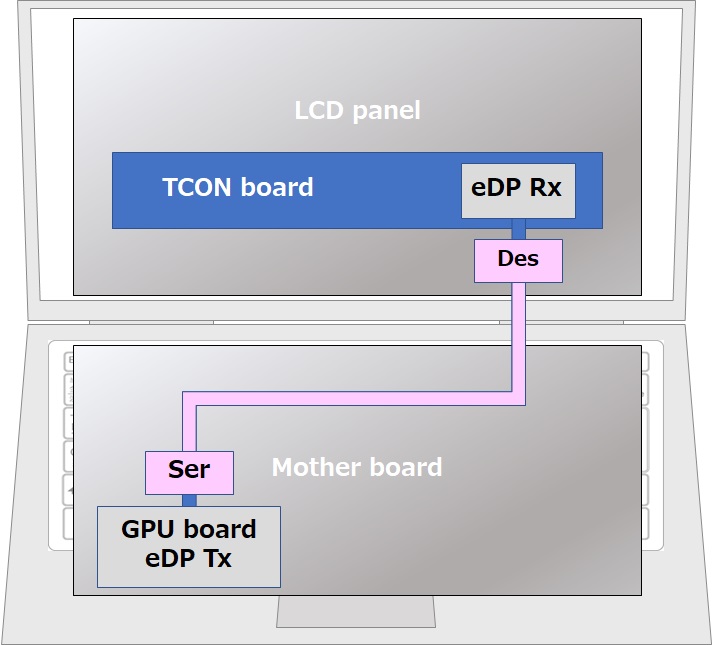

SerDesを置く場合、トランスミッタとレシーバ間にそれぞれデバイスを追加することになり、デバイスを2個追加する必要あります(図.2)。

図2. ブリッジICを使用した場合のGPUボードとTCONボードの接続ブロック図

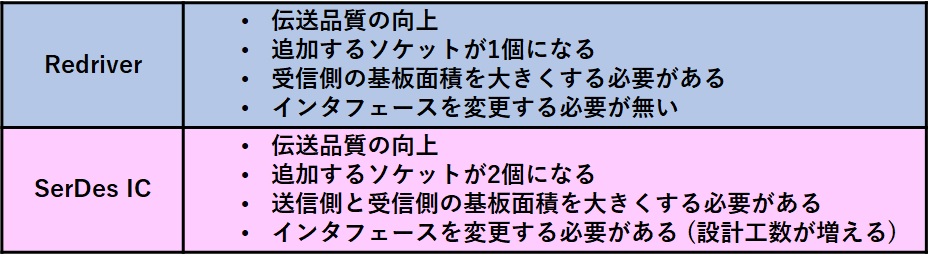

こういった構成の場合、伝送品質を担保できるメリットはありますが、追加するデバイスが多くなるため、基板面積は大きくなります。また、SerDesのICを使うため、インタフェース規格を変更することで新たに回路を設計する必要があり、更に設計工数が増えるというデメリットがあります。

+1ソケットで波形品質向上

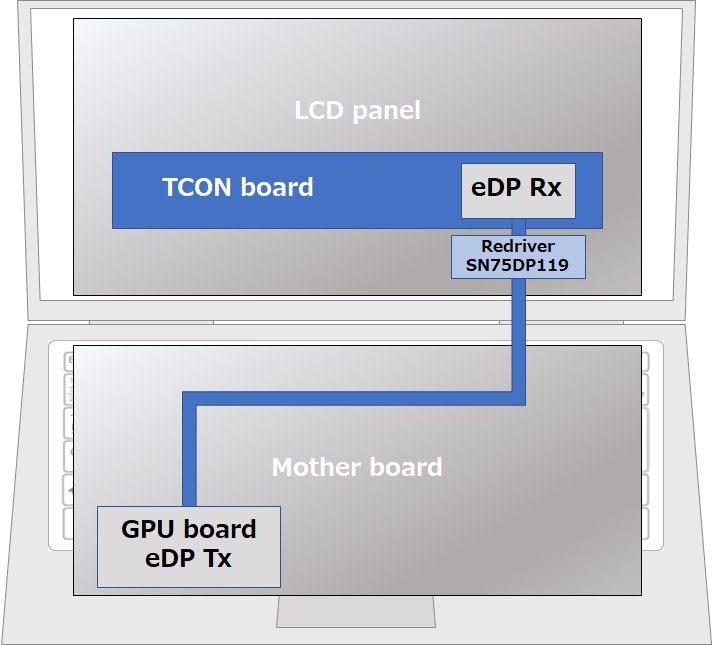

SerDesを使用せずに+1ソケットでeDP伝送の波形品質を担保するデバイスがあります。それは、TI社製のeDPリドライバICのSN75DP119 (https://www.tij.co.jp/product/jp/SN75DP119)になります。

図3. リドライバを使用した場合のGPUボードとTCONボードの接続ブロック図

SN75DP119は、+1のソケットであるため、SerDesのICを使用する場合に比べて基板面積を小さくでき、さらにインタフェースを変更する必要がありません。その為、設計工数を少なくすることが出来ます。

表1. リドライバとブリッジICを使用した場合の比較

eDPの波形品質がどの程度まで低下した場合にリドライバが必要になるかを簡単に説明します。

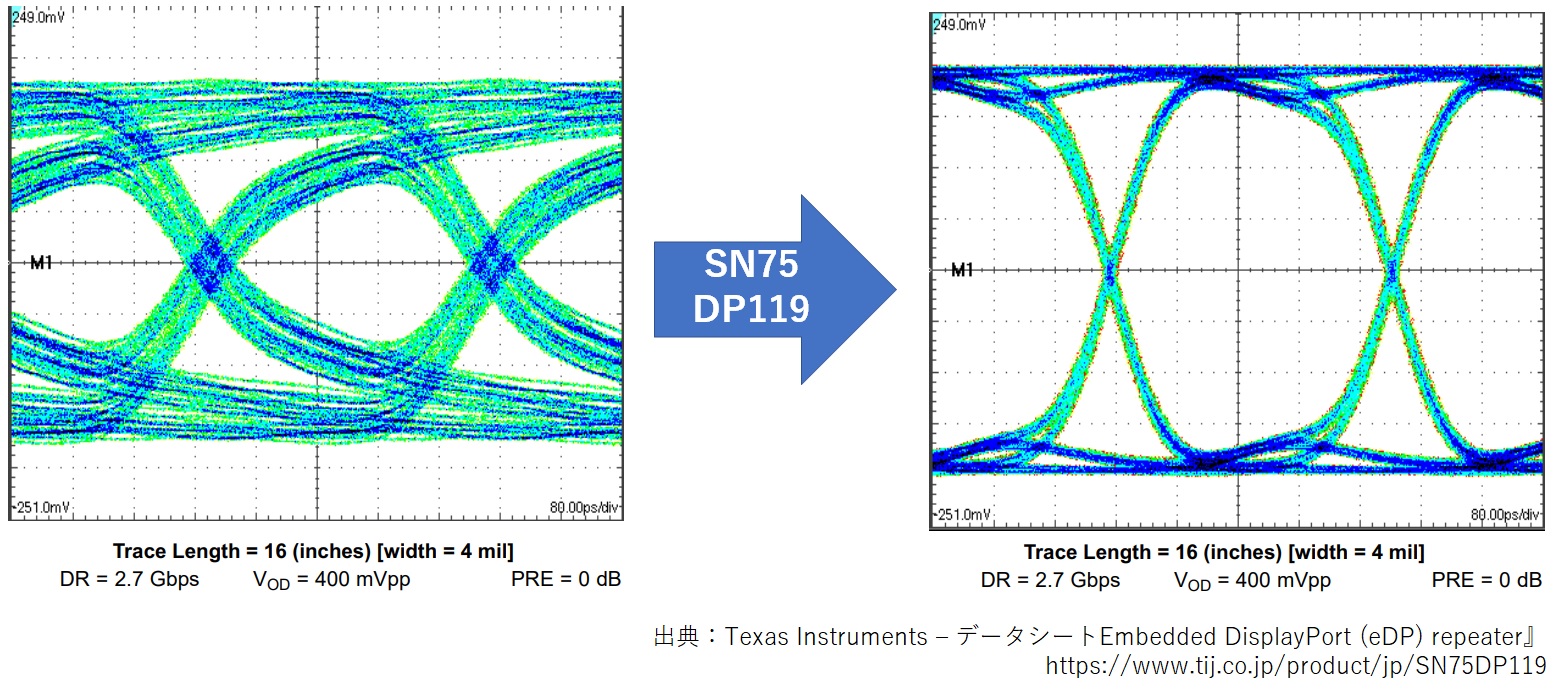

データレート2.7Gbps, トレース幅4mmの長さ16inchでeDPを使用した場合に受信側のレシーバは、図.4の左画のように、およそ-6dBの損失が発生します。波形のような-6dB程の損失があるとレシーバ側で正しいデータ受信することが困難になります。

図4. SN75DP119を使用前後のeDP波形

このような損失が発生した場合に、SN75DP119のソケットを+1することで、図.4の右画の波形のように波形品質を向上させることができ、十分にEyeの開口が開いていることがわかるかと思います。

ぜひ、こちらを参考にご使用のアプリケーションで試してみてはいかがでしょうか。