- 公開日:2025年08月12日

- | 更新日:2025年09月24日

これだけ押さえればOK!AC/DC電源設計の流れとコツ

- ライター:短絡亭フの字

- 電源

はじめに

「AC/DC電源の設計って難しそう…」そう思っていませんか?正直、私も最初はチンプンカンプンでした。

回路図を見ても部品の役割がわからず、トランスのデータシートは数字だらけ、評価のためのオシロの設定方法すら手探り…。

でも、そんな私でも一歩ずつ設計を進め、動く電源を完成させることができました。

この記事では、私が初めてのAC/DC電源を作り上げる中で得た実体験ベースの

設計の流れ・部品選び・評価のコツを、図や波形を交えてわかりやすく解説します。

これを読めば、あなたもきっと、「AC/DC電源設計って思ったより面白い!」と思えるはずです。

AC/DC電源とは

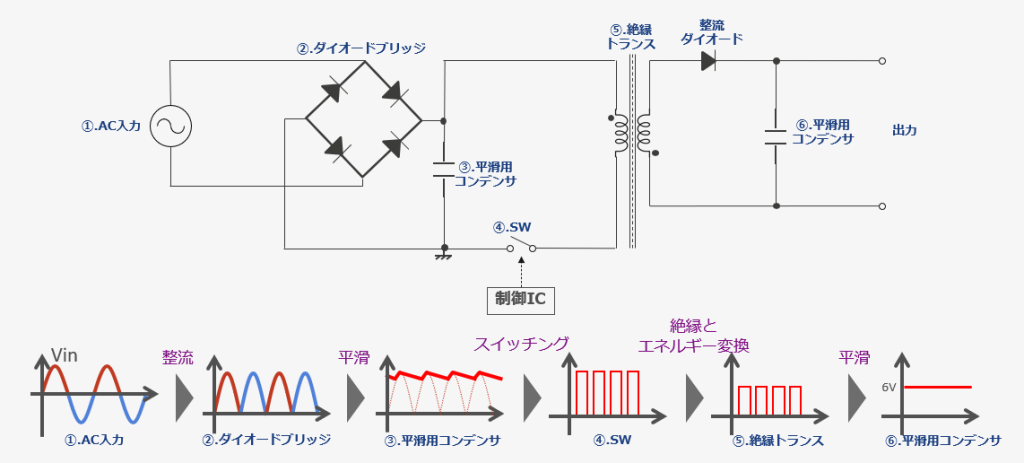

基本構成

まずはAC/DC電源の基本から。

AC/DC電源はその名の通り、「交流(AC)を直流(DC)に変換する回路」です。

一般的な構成はこんな流れになります。

- AC入力

- ダイオードブリッジで整流

- コンデンサで平滑

- 制御ICでスイッチング素子(SW)を制御

- トランスで絶縁とエネルギー変換

- 出力整流+コンデンサで平滑してDC出力に

一次側制御と二次側制御

制御方式には大きく二つあります。

・一次側制御:補助巻線から間接的に出力電圧を検出します。フォトカプラ不要で部品点数が減らせるのがメリット

・二次側制御:出力側で直接電圧を検出し、フォトカプラで一次側にフィードバックします。精度重視ならこちら

トポロジーと電力の目安

回路方式(トポロジー)は出力電力によって選びます。

| トポロジー | 適用電力の目安 |

|---|---|

| フライバック | ~100W |

| フォワード | ~200W |

| LLC | ~数百W |

| フルブリッジ | kWクラス |

今回は低〜中電力で構造がシンプルな「フライバック方式」を採用します。

フライバック方式の動作

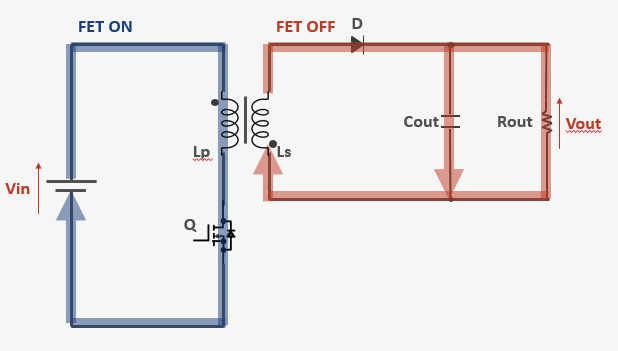

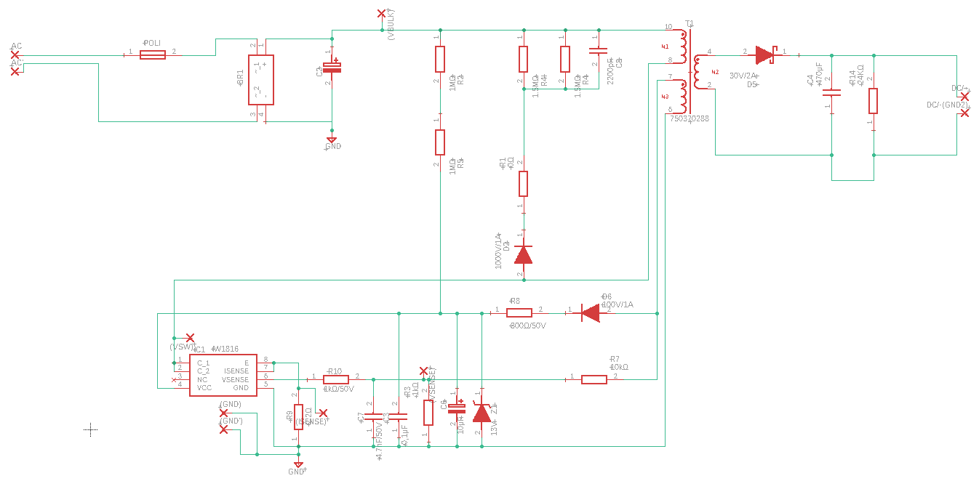

以下にフライバック方式の回路図を記載します。

フライバック方式では、スイッチング素子(MOSFET)のON/OFF動作によって、トランスを介してエネルギーを伝送します。

-

MOSFET ON時

一次側コイルに電流が流れ、トランスに磁気エネルギーが蓄積されます。

このとき、二次側の整流ダイオードは逆方向となり、電流は流れません。 -

MOSFET OFF時

一次側の電流が遮断されると、トランスに蓄えられた磁気エネルギーが二次側に移り、電気エネルギーとして出力されます。

整流ダイオードが順方向に導通し、出力コンデンサおよび負荷に電流が供給されます。

このON/OFF動作を高速で繰り返すことで、入力の交流電力を直流電力に変換しながら、トランスによる絶縁と電圧変換を同時に実現します。

電源ICと周辺部品選定のポイント

設計仕様/要求

電源ICや周辺部品を選定する前に、まず設計仕様と要求条件を整理します。

今回対象とするのはフライバックトポロジーを採用したAC/DC電源回路です。

・入力電圧:AC 85 ~ 264 V(ワールドワイド対応)

・出力電圧:DC 6 V

・出力電流:0.8 A

・出力電力:約 4.8 W

設計要求としては、「部品点数をできるだけ少なくする」ことを重視します。

これはコストダウンや基板の小型化を目的とした条件であり、この要求を満たすために以下を採用します。

・制御方式:一次側制御

・スイッチ素子:IC内蔵タイプ(外付けFETやトランジスタ不要)

これらの仕様・要件が決まった段階で、まず検討すべきはトランスの選定です。

方法としては、「トランスを購入するか」、「自作するか」の2択となります。

ただし、自作は設計・製作の負荷が高いため、初期段階では市販品トランスの購入を優先します。

トランス選定

トランスを扱っている企業はいくつかございますが、今回はウルトエレクトロニクス社から候補を探しました。選定にあたっては、事前に定めた設計仕様(入力電圧、出力電圧など)を基準にチェックします。

しかし、市販品で仕様をすべて満たせるケースは意外と少なく、条件によってはトランスメーカーへカスタム品を依頼することも一般的です。

今回は条件に合う市販品が見つからなかったため、自社でトランスを試作し評価を進めることにしました。自作トランスの仕様は以下に記載します。

・トポロジー:フライバック

・入力電圧:AC 85 ~ 264[V]

・出力電圧:DC 6[V]

・出力電流:0.8[A]

・補助電圧:DC 17[V]

・インダクタンス値:2.22[mH]

電源IC選定

今回の設計では、一次側制御方式を採用し、部品点数を削減しながらも安定した出力を得ることを目的としています。

この条件を満たすICとして、Renesas製のiW1816を選定しました。

iW1816の主な特徴

-

800V耐圧BJTを内蔵

高耐圧素子を内蔵しており、外付けパワー素子が不要。

部品点数の削減と実装面積の縮小に寄与します。 -

一次側制御による部品削減

出力電圧を補助巻線から検出する方式を採用しており、フォトカプラや二次側リファレンスが不要。 -

疑似共振(QR)PWM制御

スイッチング損失を低減し、軽負荷効率やEMI性能の改善に有効です。 -

スイッチング周波数:64kHz

-

出力電力:5W

今回の設計仕様(6V/0.8A ≈ 4.8W)をカバーします。 -

主なアプリケーション例

スマートメーター、家電製品、ネットワーク機器など

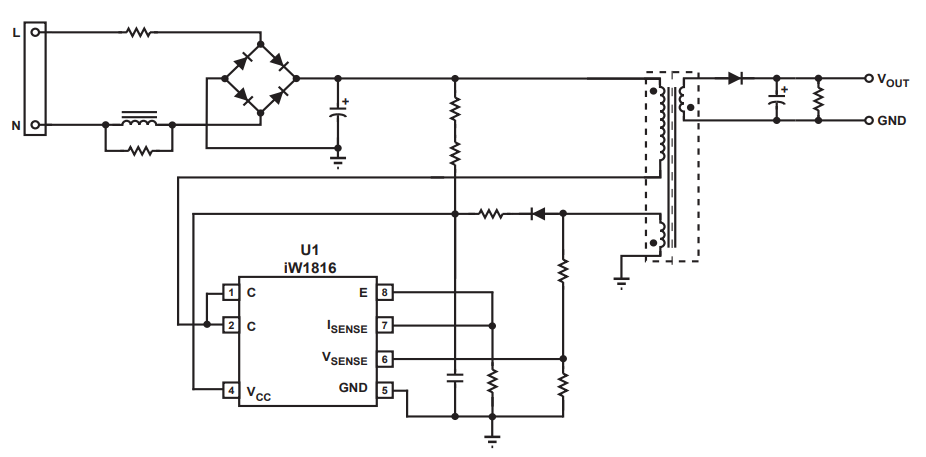

回路例

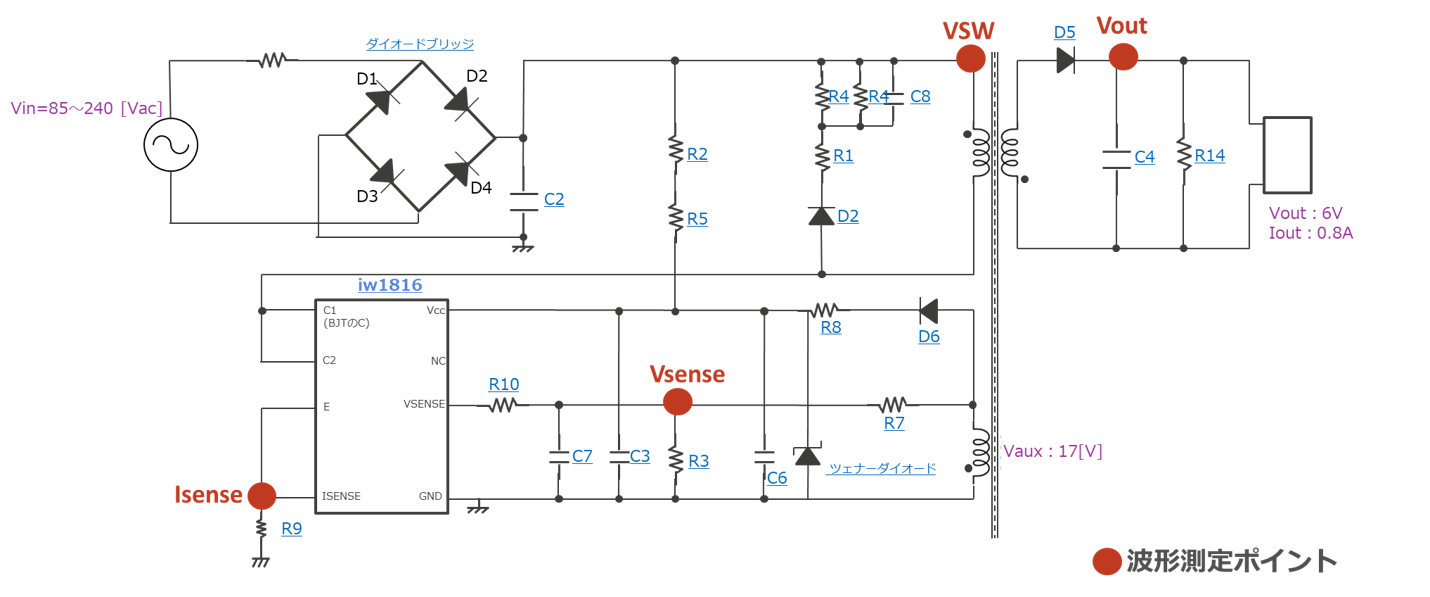

以下に、iW1816を用いたフライバック式AC-DC電源の基本構成例を示します。

一次側に制御ICとスイッチング素子を集約し、二次側は整流ダイオードと平滑コンデンサのみというシンプルな構成です。

引用元:ルネサス エレクトロニクス株式会社, iW1816 データシート, 2ページ, https://www.renesas.com/ja/document/dst/iw1816-datasheet?r=1563776

受動部品選定

iW1816を用いたAC/DC電源設計では、IC性能を十分に引き出しつつ安全性を確保するために、受動部品の選定が重要です。ここでは代表的な部品の選定ポイントを解説します。

入力側の耐圧選定

本設計はAC85~264Vのワールドワイド入力に対応します。

AC264Vを整流すると最大で以下の電圧が発生します。

VDC,max = 264 [V] × √2 ≈ 373 [V]

このため、ダイオードブリッジやバルクコンデンサは耐圧400V以上の部品を選定する必要があります。

Vcc保護回路

iW1816のVcc最大定格は16Vですが、今回のトランス設計では補助巻線から17V程度の電圧が印加されます。

このままではICが破損する恐れがあるため、ツェナーダイオードを用いて約13Vでクランプし、過電圧から保護します。

ツェナーによる保護は必須ではありませんが、補助巻線電圧が高く出る設計では有効な手段です。

VSENSEピンの設定

VSENSEピンは出力電圧監視用で、基準電圧は1.533Vです。

補助巻線17Vをこの電圧に分圧するため、次の関係式を満たす抵抗値を選びます。

1.533 [V]=17 [V] × R3 / (R3+R7)

今回の設計では、R3 = 1kΩ、R7 = 10kΩとしました。

ISENSEピンの設定

ISENSEピンは過電流保護用で、基準電圧は1.15Vです。

ピーク電流Ipeakを0.5Aに設定する場合、検出抵抗R9は次の式で求められます。

R9=1.15 [V] / 0.5 [A]

この値により、設定電流(0.5A)を超えた場合にスイッチングを停止し、ICと回路を保護します。

基板設計

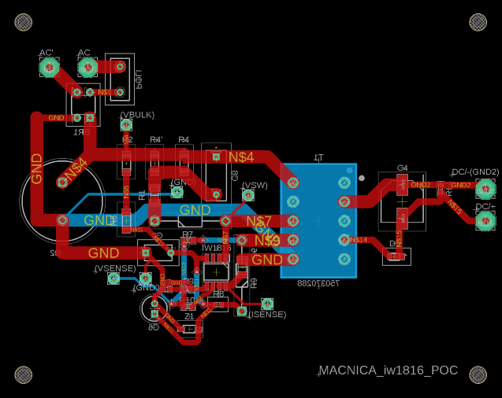

本設計では、Autodesk社の基板設計ソフト EAGLE を使用して回路図およびPCBレイアウトの作成を行いました。

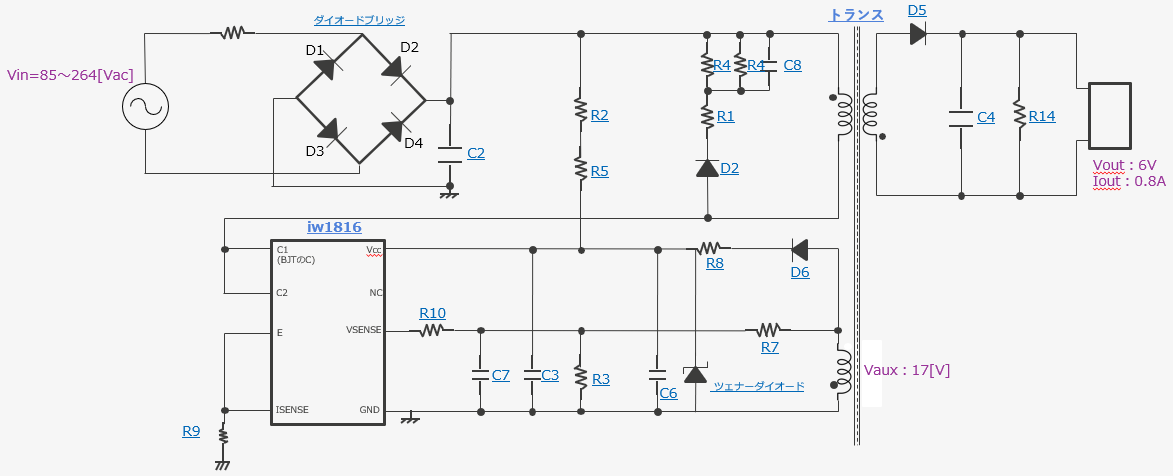

回路設計

以下が実際に設計した回路図です。

回路設計にあたっては、使用するICや受動部品のライブラリファイル(.lbrファイル)を事前に入手し、正確なパッケージ形状とピン配置を反映させました。

例えば、Mouser Electronics の製品ページでは、部品ページ内に「ECADモデル」という項目があり、そこからEAGLE用のライブラリをダウンロードできます。

また、ウルトエレクトロニクス社の公式サイトでは、トランス製品に対してCADデータやライブラリファイルが一括で提供されており、必要な部品をクリックするだけで入手が可能です。

このように、部品のライブラリを事前に揃えておくことで、パターン設計時の寸法ずれやパッケージ干渉を防ぎ、設計精度を高めることができます。

PCBレイアウト設計

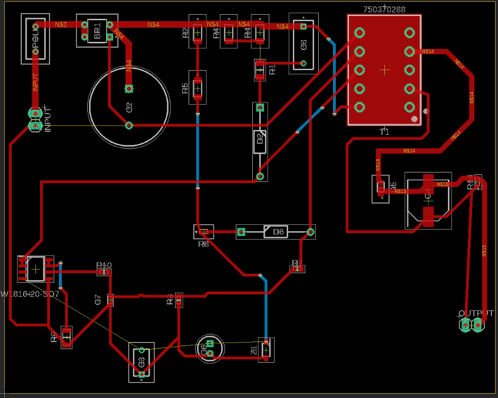

以下画像が私が初めて作成したPCBレイアウトです。

もやしみたいな配線ですね…

部品配置や配線の引き回しがめちゃくちゃで、我ながら恥ずかしい配線図となっていますが、勇気を出して公開しました。

もちろんこのまま基板製作会社に依頼するわけにはいかないので、社内の経験豊富な技術者と相談しながら部品の位置関係やGNDの取り回しを意識してレイアウトを再構成し、以下のように改善しました。

どうですか?Beforeよりもすごくよくなったと思いませんか?

このように弊社には、実際の製品設計に対応できる技術者が在籍しており、

お客様がレイアウトや評価でお困りの際にも技術サポートが可能です。

レイアウトは見た目以上に動作へ大きな影響を与える要素なので、初めての方も含めて困った際はぜひご相談いただければと思います。

レイアウトが完成しましたら、ガーバーデータを基板製作会社に送付して発注を行います。電源ICやトランス、受動部品などの購入につきましてもこのタイミングであわせて実施し、基板、部品が届き次第、すぐに実装をしていきましょう。

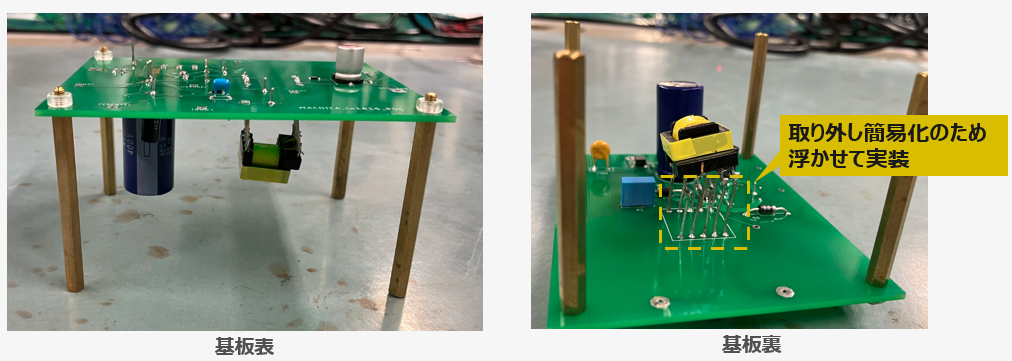

基板実装

こちらが試作基板の実装写真になります。

左側が基板表面、右側が基板裏面の様子です。

今回の基板では、トランスを直接基板に実装せず、すずメッキ線を取り付けて浮かせて実装しています。このように、評価段階ではあえて”抜き差ししやすい実装”にしておくことでデバッグや部品変更にも柔軟に対応できます。

基板評価

評価環境

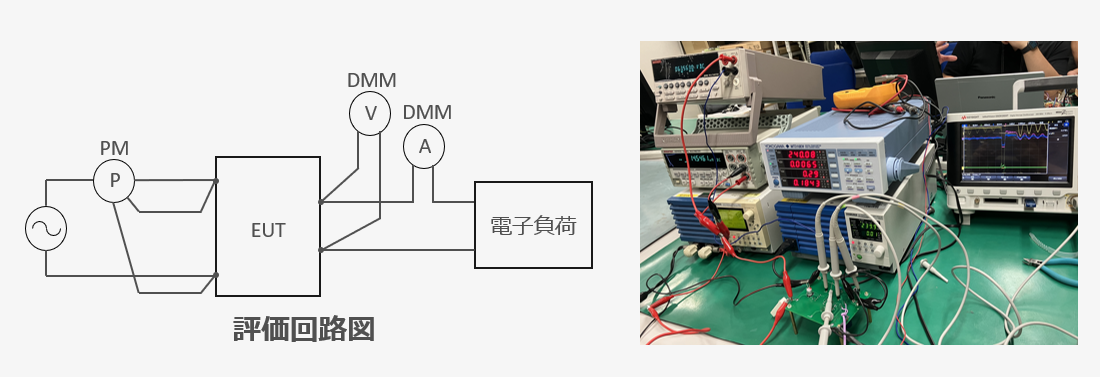

本章では、設計した電源回路の性能評価に用いた試験構成と測定機器について紹介します。評価回路・機器は以下の通りです。

EUT(Evaluation Unit: 被試験装置)に安定化電源から入力電圧を印加し、出力側には電子負荷を接続しています。入力側にはパワーメータ(PM)を挿入して消費電力や効率を計測し、出力電圧および電流はデジタルマルチメータ(DMM)で測定しました。

さらに、オシロスコープを用いて出力電圧のリップルやスイッチング波形を観測し、動作の安定性を確認しています。

使用機器

・安定化電源

・パワーメータ

・電子負荷

・デジタルマルチメータ×2(電圧・電流測定)

・オシロスコープ(波形観測)

この構成により、入力から出力までの電力変換効率、出力電圧の安定性、負荷変動時の応答特性など、電源回路の基本的な性能評価を行いました。

評価項目

評価は以下の8項目を対象としました。

-

効率:入力電力と出力電力の比率を測定し、電力変換効率を算出。

-

Vsw波形:スイッチング素子のコレクタ-エミッタ間電圧波形を観測。

-

Vsense波形:制御ICのフィードバック電圧波形を測定。

-

Isense波形:電流検出抵抗の電流波形を測定。

-

出力リップル波形:出力電圧の高周波成分を測定。

-

負荷過渡応答波形:負荷変動時の出力電圧応答を評価。

-

ロードレギュレーション:負荷電流変化に対する出力電圧の安定性を測定。

-

ラインレギュレーション:入力電圧変動に対する出力電圧の安定性を測定。

波形測定ポイント

波形測定ポイントは以下の画像の通り、Vsw、Vsense、Isense、Voutの4点です。

評価結果

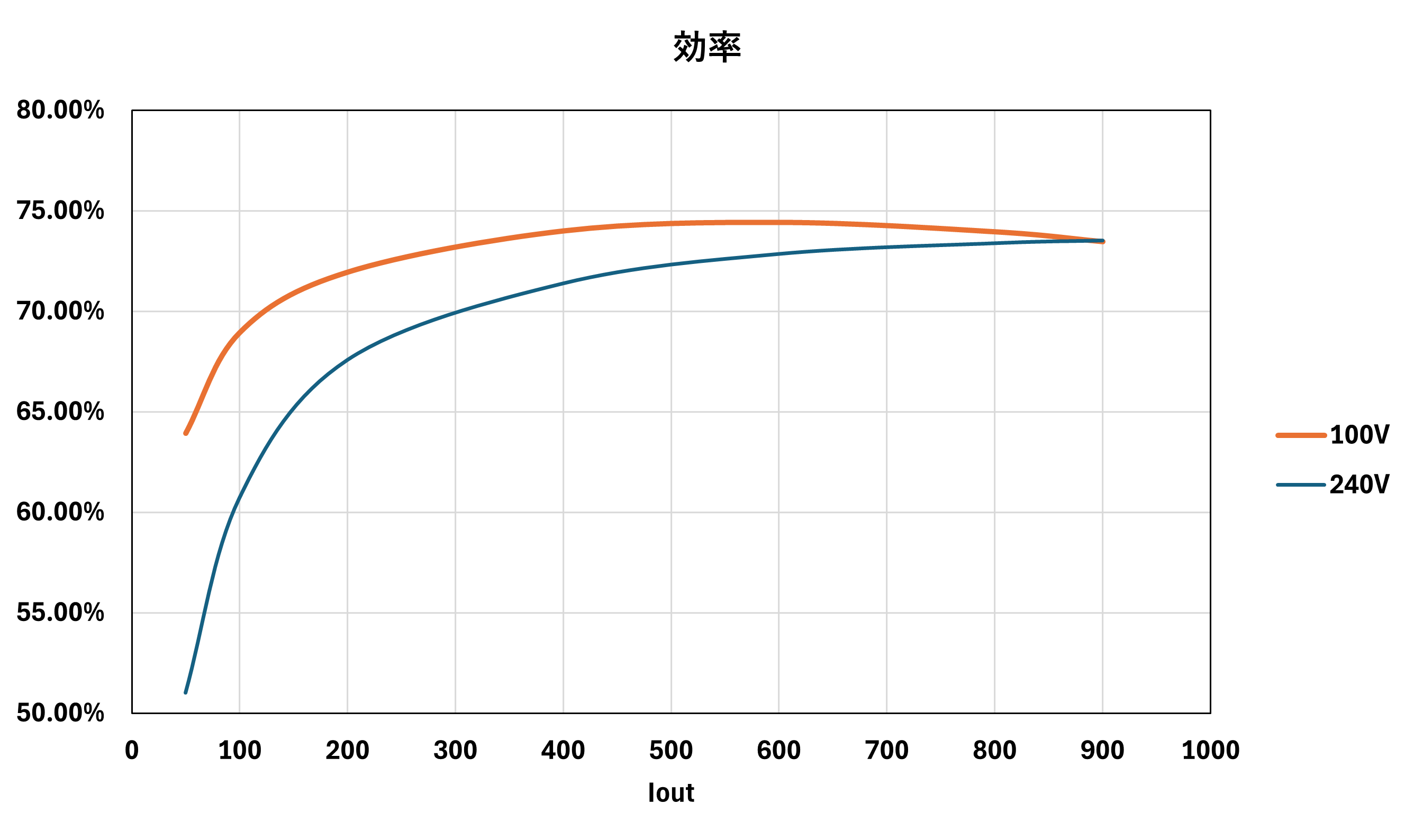

1.効率

効率カーブの測定結果を以下に示します。

オレンジの線が入力電圧100V、青の線が入力電圧240Vの結果を示しています。

いずれの条件でも、負荷が軽い状態では効率が低く負荷が重くなるにつれて効率が向上していることが分かります。

自作トランスの場合、効率改善の一例としては以下が挙げられます。

- トランスのコアサイズを大きくする

- 巻き線を太くする

もちろん、これらはコストやサイズとのトレードオフになりますので、アプリケーションに応じたバランス設計が重要となります。

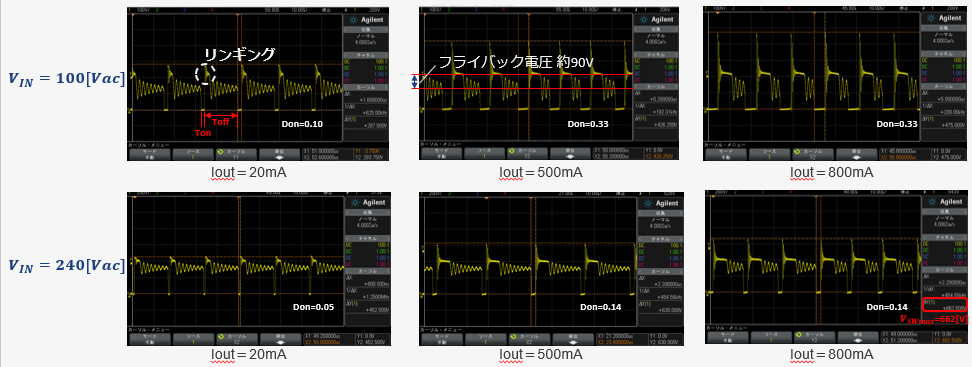

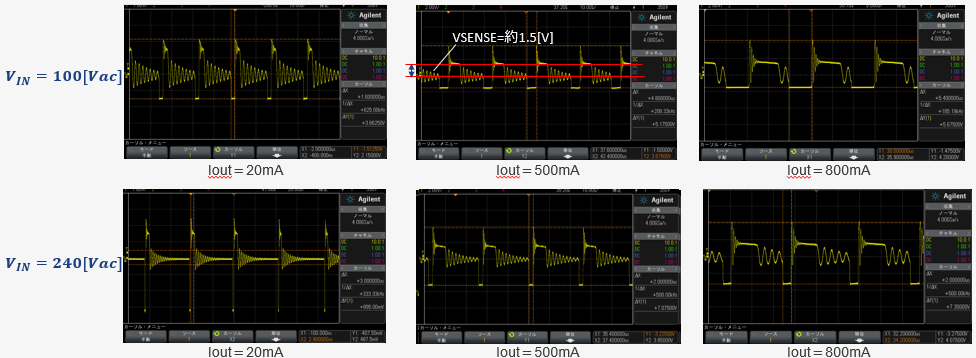

2.Vsw波形

Vsw波形の測定結果を以下に示します。

図は、入力電圧100V(上段)および240V(下段)において、負荷電流20mA、500mA、800mA時のVsw波形を比較したものです。

波形中の白色点線内に見られる高周波の振動は「リンギング」と呼ばれます。主な発生要因はトランスの漏れインダクタンスであり、これは巻線間の結合が不完全なために外部へ漏れた磁束によって生じるインダクタンス成分です。漏れインダクタンスはエネルギー伝達には寄与せず、主にノイズ発生の原因となります。

入力電圧および負荷電流が増加するにつれてスイッチング電圧の最大値も上昇し、入力240V・負荷800mA時には最大662Vを記録しました。iW1816内蔵バイポーラトランジスタの最大定格は800Vであるため、本評価においてVswの最大電圧は定格内に収まっていることが確認できました。

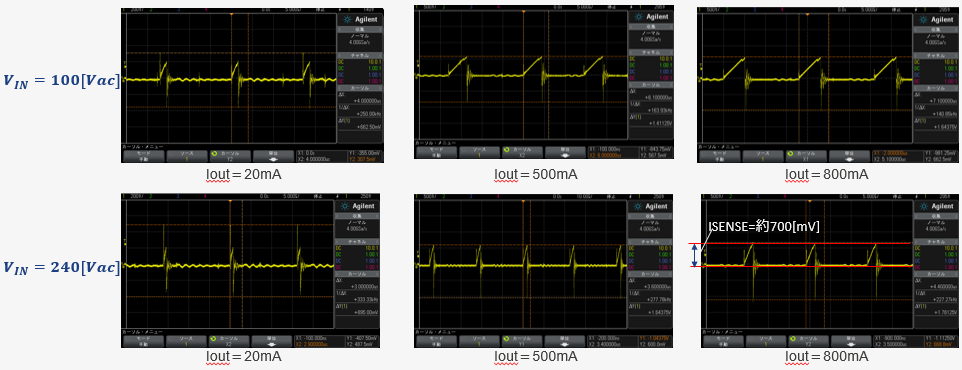

3.Vsense波形

Vsense波形の測定結果を以下に示します。

VSENSEは補助巻線から取得した電圧を抵抗で分圧し、制御ICが出力電圧を間接的に監視するための信号です。

上段中央(入力100Vac、負荷500mA)の波形に注目すると、VSENSE電圧が約1.5V付近であることがわかります。これは、iW1816内部の基準電圧1.533Vに対して制御が収束していることを示しており、出力電圧が正しくフィードバック制御されていることを確認できます。

4.Isense波形

Isense波形の測定結果を以下に示します。

ISENSEは、出力段の電流をシャント抵抗で電圧に変換し、そのピーク値を制御ICで検出することで電流制御を行う信号です。

結果として、出力電流の増加に伴いISENSEのピーク電圧も上昇しましたが、最大でも約700mV程度に収まりました。

iW1816のデータシートによる過電流検出しきい値は1.15Vであり、すべての動作条件においてこの値を超えることはありませんでした。

このことから、本回路は全ての条件で適切に電流制御が行われており、過電流保護が誤作動していないことが確認できました。

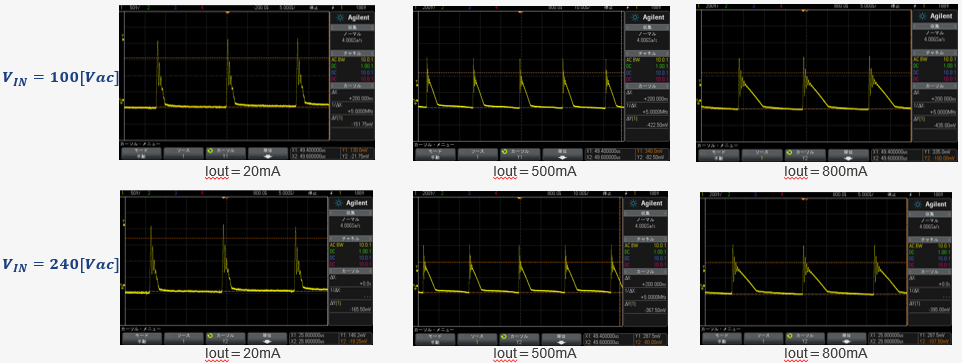

5.出力リップル波形

出力リップル波形の測定結果を以下に示します。

評価の結果、出力リップルは一定ではなく、負荷電流に応じて変動していることが確認されました。

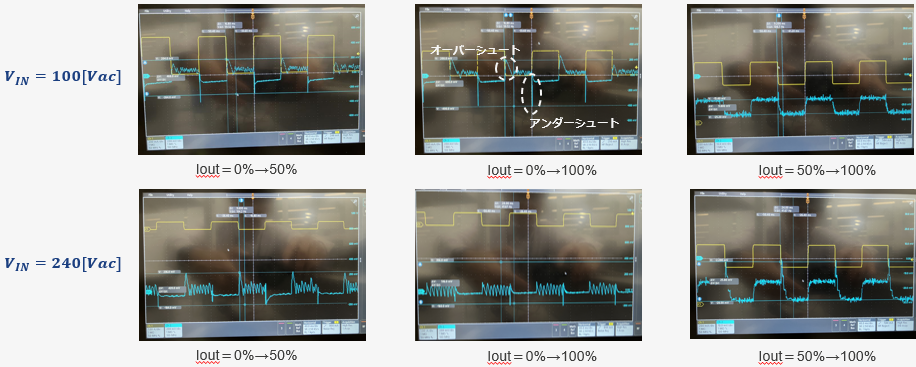

6.負荷過渡応答波形

負荷過渡応答波形の測定結果を以下に示します。

測定条件は、入力電圧を 100V および 240V に設定し、出力電流を以下の3パターンでステップ変化させた場合の出力電圧応答を観測しています。

-

0% → 50%

-

0% → 100%

-

50% → 100%

オシロスコープのCh1(黄色)は出力電流、Ch2(青色)は出力電圧を示しています。この評価では「電源の応答の速さ」と「電源の安定性」の二点を確認しています。

今回の結果からは、負荷電流を軽負荷から定格負荷へ変動させた際も、負荷変動によるリンギングが発生せず全体的に安定した応答が得られていることが分かります。

白色点線内で囲われている部分が、オーバーシュート、アンダーシュートとなっています。オーバーシュートやアンダーシュートを抑えたい場合には、出力コンデンサの容量を増やすことで改善が期待できます。

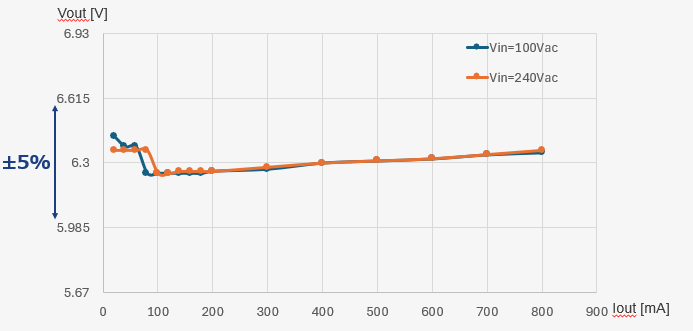

7.ロードレギュレーション

ロードレギュレーションに関する測定結果を以下に示します。

ロードレギュレーションとは負荷電流(Iout)の変化に対する出力電圧(Vout)の変動を示したグラフです。

横軸は負荷電流(Iout)、縦軸は出力電圧(Vout)を示し、青線は入力電圧 100 Vac、オレンジ線は 240 Vac の条件で取得したデータです。

測定結果から、軽負荷(20 mA)から重負荷(最大800 mA)まで電流を変化させた場合でも、出力電圧の変動幅は±5%以内に収まっていることが確認できました。

この結果は、負荷変動に対して電源が安定した制御を行えていることを示しており、ロードレギュレーション特性は良好といえます。

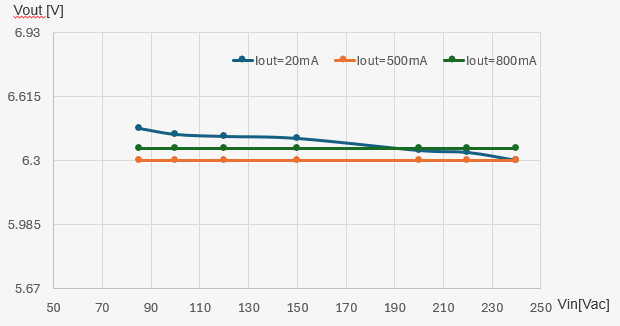

8.ラインレギュレーション

ラインレギュレーションに関する測定結果を以下に示します。

ラインレギュレーションとは入力電圧(Vin)を変化させた際の出力電圧(Vout)の変動を示したグラフです。測定は出力電流が20 mA、500 mA、800 mA の3条件で実施しました。

測定結果から、軽負荷時(20mA)において入力電圧の影響を受けやすく、出力電圧が低下傾向を示していることが分かります。

一方、定格負荷に近い500mAや800mAでは、入力電圧が変化しても変動は見られず、ラインレギュレーション性能が安定していると言えます。

このように、軽負荷時には制御が不安定になりやすく、ラインレギュレーションが悪化しやすい傾向が見られました。

まとめ

本記事では、AC/DC電源の基本動作から、トランスやICの選定、基板設計、そして評価方法までを一連の流れとしてご紹介しました。内容を通して、皆さまがAC/DC電源設計に少しでも興味や関心を持っていただければ幸いです。

私自身もまだまだ勉強中の身ではありますが、AC/DC電源に関してご不明点やお困りごとがあれば、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。皆さまと共に、より高性能で信頼性の高い電源を形にしていければと思います!

ルネサス製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。

【マクニカ ルネサスページはこちら】