- 公開日:2025年09月02日

- | 更新日:2025年09月10日

GreenPAK使ってトライアックをFETにすり替えた

- ライター:田中尚行

- その他

トライアックは、交流回路で用いられる半導体スイッチング素子であり、双方向の電流を制御できるためACスイッチとして広く利用されています。主な用途例としては以下の通りです。

- 照明の調光:白熱灯やLED照明の明るさを調整する

- モーター制御:ACモーターの回転数を調整する

- ヒーター制御:電気ヒーターの温度を調整する

- 電源スイッチ:AC電源のオン/オフを制御する

- 産業用機器:工場設備の制御や自動化システムに使用される

このようにトライアックは、近年の電気制御では産業用、民生用を問わず欠かせないデバイスとなっています。

トライアックの概要

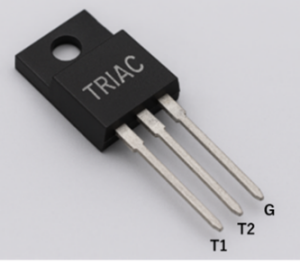

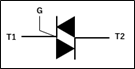

トライアックは一般的に3端子のパッケージ(図1)のデバイスであり、その内部構成としては、2つのサイリスタを逆並列に接続したような構造を持ち(図2)、ゲート端子にトリガー信号が与えられるとオン状態になります。一度オンになると、ゲート信号がオフになっても、電流がゼロになるまでオン状態を維持します(図3)。これをラッチ特性と呼びます。

【図1.トライアック外観】 【図2.トライアック構成】 【図3.トライアック特性】

トライアック動向、代替する際の課題

このようなトライアックですが、近年、自動車・電装分野での採用が拡大しています。

自動車のオンボードチャージャーやDCDCコンバータなど、電力変換回路に用いられるなど、電気自動車の普及に伴ってその需要が急増しており、市場の成長を牽引する要因となっています。特に、Power MOS FETやSiC、GaNと比較しても低価格であることが自動車メーカーにとってメリットと言えます。

一方で、Power MOS FET、SiC、GaNは、トライアックに比べ耐熱性を持つことや高速にスイッチングすることができるため、より高い電力変換効率が期待できます。価格はトライアックより高価ですが、今後はトライアックに替わって技術開発競争が激化し、高周波スイッチングアプリケーションでの採用がより進んでいくと思われます。

では、トライアックは本当にPower MOS FET(以降、FETと呼称します)で代替させることが出来るのでしょうか。代替させるために必要な事項について触れたいと思います。

トライアックはサイリスタの一種であり、ゲート電圧により双方向電流のON/OFF制御ができるスイッチング素子であるのに対し、FETは電界効果トランジスタであり、ゲート電圧によってキャリアの移動を制御するユニポーラトランジスタになります。また、FETはトライアックと違って直流回路で使われることや、オン抵抗やゲート駆動特性が異なることから、トライアックからそのまま置き換えることは推奨できません。

しかし、ある特定条件の動作において、トライアックの一部機能をFETによって代替することが可能となります。

先にも述べた通り、トライアックは2つのサイリスタを逆並列に接続したような構造をしており、ゲートにトリガ信号を入力することで双方向に電流を通します。そして電流がセロになるポイントで電流を遮断します。

つまり交流波形の正負が切り替わる点(ゼロクロスポイント)でOFF動作し、双方向への電流制御ができれば、動作としてはトライアックの代替として機能させることができそうです。

ゼロクロス検知について

ここで、電流をゼロクロスポイントで切り替える必要性について述べます。

ゼロクロスポイントで切り替える目的として、2点が考えられます。

1.ノイズの抑制:

交流電源をスイッチングする際、電圧が急激に変化するとノイズが発生します。

特に、負荷電流が大きな場合や、高周波でスイッチングを行う場合にはノイズが大きくなります。

ゼロクロスポイントでスイッチングすることで、電圧変化を小さく抑え、ノイズの発生を抑制することができます。

2.負荷の保護:

ゼロクロスポイントでスイッチングすることで、負荷に突入電流が流れるのを防ぎ、負荷の寿命を延ばすことができます。

特に、ランプやヒーター、モーターなどの突入電流が大きい負荷に対して有効です。

これらの理由から、ゼロクロスポイントで電流をON/OFFさせる必要があることが理解いただけたかと思います。

FETのスイッチング速度はトライアックより優れているので、ゼロクロスポイントを検知し、それに合わせてゲート制御できれば素早くON/OFFを切り替える事が出来ます。なお補足ですが、トライアックは電流がゼロになったら自動的にOFFしますが、このゼロクロスポイントでONするには外部から制御してあげる必要があります。

ゼロクロスポイントの検出回路

それでは、ゼロクロスポイントをどのように検出するのか考えてみます。

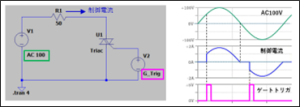

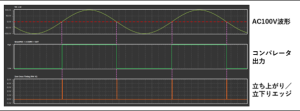

ゼロクロスポイントは、入力される交流波形が0Vを超える/下回る、という瞬間になります。コンパレータで0Vにて閾値を設定し、その閾値を上回ると出力High/下回ると出力Lowとして得ることができ、この出力波形の立ち上がり/立下りのタイミングこそ、ゼロクロスポイントになります。(図4)

【図4.コンパレータ出力からのゼロクロスポイント検出】

では、この検出回路ですが、コンパレータで閾値判定と波形のエッジ検出をしています。具体的にはどのように回路を組めばよいのでしょうか。

実は1つのデバイスで実現することが出来ます。

それがプログラマブルデジアナ混載の「GreenPAK」です。GreenPAKの詳細は下記をご参照ください

【GreenPAKとは】

回路の集積化に貢献するアナログ混載・小型・プログラマブルIC GreenPAKとは | 組込み技術ラボ

【GreenPAK製品ラインナップ】

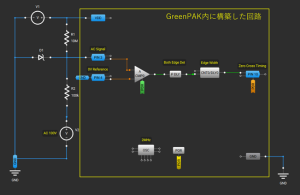

さて、GreenPAKでは、図5のようにアナログ/デジタル混在の回路をオリジナルで組むことができます。シミュレーションとして、電源や抵抗器、ダイオードを接続することで、内部動作の波形を確認することもできます。このデザインの内容は、AC100Vを分圧してGreenPAKの耐圧まで下げた信号を入力し、内部に配置したコンパレータで0Vのリファレンス電圧と比較したものを出力します。0Vより大きければHigh、小さければLowを出力します。そして、この出力信号の立ち上がり/立下りエッジを検出してパルス出力します。このパルス出力がゼロクロスポイントを示すタイミングとなり、図4の波形そのものになります。

【図5.GreenPAKデザイン:ゼロクロスポイントの検出回路】

ゼロクロスポイントは上記のように検出することができたので、今度はFETによる代替回路を構築します。

FETによるトライアックのリプレースをするには、双方向の制御が必要になるのでFETは2個使用して逆向きに直列接続します。また、ゲート信号は共通となるように接続します。(図6参照)

【図6.トライアックの代替回路】

これでゲートへの電圧印加により双方向電流のON/OFF制御が可能となりました。

おや? GreenPAKを使用することで、トライアックをMOS FETにすり替えることが出来ましたね。

※注意

本資料では、ゼロクロスポイント検知の原理を示すため簡略していましたが、AC電源を扱う際には安全の為に制御回路側と「絶縁」を施す必要があります。実際には、例えばフォトカプラやその他アイソレーションデバイスを使用してACラインと制御回路部を物理的に切り離すことを推奨します。

ゼロクロス検知を実現する製品はこちら

GreenPAK【SLG46110V】

お問い合わせはこちら

ルネサス製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください

<Renesas Electronics Corporation – 半導体事業 – マクニカ (macnica.co.jp)>