- 公開日:2025年09月11日

- | 更新日:2025年10月01日

いまさら聞けない!車載向けサイバーセキュリティ対応の必要性とサイバー攻撃の脅威

昨今、サイバー攻撃によるシステム障害の話題がよく取り上げられます。

車両へのサイバー攻撃により、車両の事故や盗難へつながる可能性があり、対策への要求が強まっている中、サイバー攻撃の脅威と対応の必要性をより具体的にイメージできるように、車載向けサイバーセキュリティの概要と必要性を解説します。

サイバーセキュリティとは

サイバーセキュリティとは、「デジタル化された情報をサイバー攻撃から守るための対策」となります。

具体的には、「ネットワーク、コンピューターシステム、データのようなデジタル的な情報資産、財産など、経済的な価値や換金性が高いものを保護するための技術や対策」となります。

ネットワークを通じて、コンピュータシステムやデジタルデバイスに 対して行われる悪意のある攻撃行為が「サイバー攻撃」となり、

具体的には、データの窃取、改ざん、破壊、システムの機能停止、金銭の窃取 などがあげられます。

自動車へのサイバーセキュリティ対応の必要性

昨今、自動車関連では、”CASE”というワードをよく耳にします。

このCASEへの対応が普及していくに従い、自動車が悪意のあるサイバー攻撃にさらされるリスクが増加している状況となります。

例えば、悪意のある攻撃にて、自動車の制御を乗っ取られてしまった場合は、大きな事故や車の盗難といった被害が発生してしまいます。

この被害を出さない、もしくは、被害を最小限にするためにも、サイバーセキュリティーの対応が不可欠になっており、今後は多くの自動車にて対策が求めらるようになっていきます。

サイバー攻撃の脅威

サイバー攻撃の脅威として、具体的に自動車に関わるハッキング/サイバー攻撃の事例を紹介します。

車両ハッキング/サイバー攻撃事例

2015年 Jeep Cherokee

チャーリー・ミラー氏とクリス・ヴァラセク氏が、車載コンピュータをリモートでハッキングし、ブレーキやステアリングを制御、運転を妨害する実験を公開しました。

この出来事により、自動車へのセキュリティ対応が世の中で協議、検討される起点となりました。また、この実験の公開により、140万台もの車がリコールされる事態にも発展しました。

2020年:Tesla

ルーヴェン大学の研究者が、車両と車のキーフォブ 間のBluetooth通信の弱点を突き車両を数分で乗っ取ることに成功したことを公開しました。

この出来事により、車両への2要素認証の追加検討を促進する事態になりました。

2022年:TOYOTA

部品を供給する会社がランサムウェアの攻撃を受け、トヨタの国内工場がすべて稼働を停止する事態にまで発展しました。

これは、一つの部品が供給できないことで、車の生産ができなくなるというサプライチェーンへのサーバー攻撃のリスクと被害の大きさが浮き彫りになった事例となります。

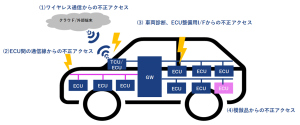

車両ハッキングの不正アクセス経路例

ここからは、具体的に車両ハッキングの不正アクセス経路の例について、説明します。

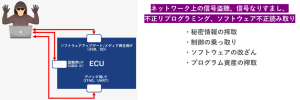

(1)ワイヤレス通信からの不正アクセス例

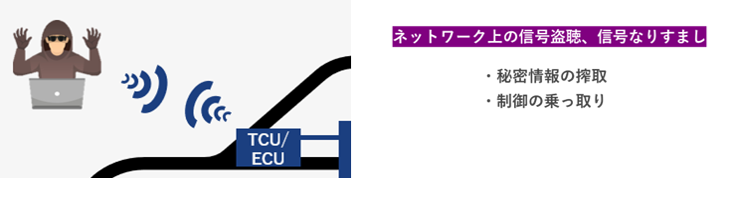

車両の電子制御ユニット(ECU)やテレマティクスコントロールユニット(TCU)では、無線通信として、WiFiやbluetoothなどによる車両外との接続ができ、不正アクセスの経路となります。

○TCUへのサイバー攻撃(Wi-Fi)

車両のテレマティクスシステムを通じて、外部から車両のシステムにアクセスし、信号データの盗難や信号のなりすましにより、車両制御が乗っ取られる可能性があります。

○キーレスエントリーシステムへのサイバー攻撃(LF,RF)

家の中にある車両のキーレスエントリーシステムの電波を家の外側で受信し、車両付近まで信号を中継して、車両のロックを解除、信号のなりすましにより、車両が盗難される可能性があります。

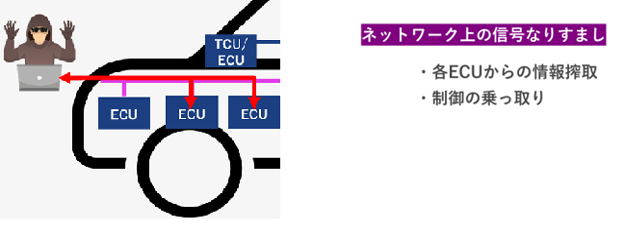

(2)ECU間の通信線からの不正アクセス例

車両内の電子制御ユニット間でやり取りをするための通信ラインがあり、不正アクセスの経路となります。

○車内ネットワークへのサイバー攻撃(CAN/LIN)

電子制御ユニット間では、CANやLINなどで車内ネットワークを構成し、各電子制御ユニットの動作や処理を連携しています。この経路に対し、なりすましの信号として、不正なコマンドを送信することで、電子制御ユニットの制御を乗っ取り、走る/曲がる/止まるといった車両の操作が不正に行われたり、電子制御ユニット内の情報が盗まれる可能性があります。

(3) 車両診断、ECU整備用I/Fからの不正アクセス例

車両診断や電子制御ユニットの整備用I/Fが、不正アクセスの経路となります。

○ On-Board Diagnostics I/Fへのサイバー攻撃(OBD-Ⅱ)

車両の状態を診断するために、各電子制御ユニットから情報を集めるためのI/Fがあります。診断ポートに物理的に接続し、なりすましの信号により、電子制御ユニットに不正にアクセスをすることで、車両制御を乗っ取られる可能性があります。

○整備用I/Fへのサイバー攻撃(USB/SD/JTAG/UART)

なりすましによる正規アプリケーションのアップデートに見せかけた 不正ソフトウェアのインストールでは、車両システムへの制御の乗っ取りや、情報搾取が可能になってしまいます。また、デバッグ用I/Fより、電子制御ユニットのソフトウェアプログラムの改ざんや、ソフトウェアプログラムの資産が盗まれる可能性があります。

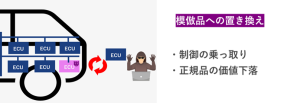

(4)模倣品からの不正アクセス例

電子制御ユニットが正規品から模倣品へ置き換えられてしまった場合に、不正アクセス経路となりえます。

○ECU入れ替えによるサイバー攻撃

電子制御ユニットが模倣品へ置き換えられてしまうと、電子制御ユニット間の通信ラインへの不正アクセスが可能となってしまい、不正な動作を引き起こし、車両制御を乗っ取られてしまう可能性があります。また、簡単に不正な模倣品への置き換えができてしまうと、正規品の価値下落にもつながります。

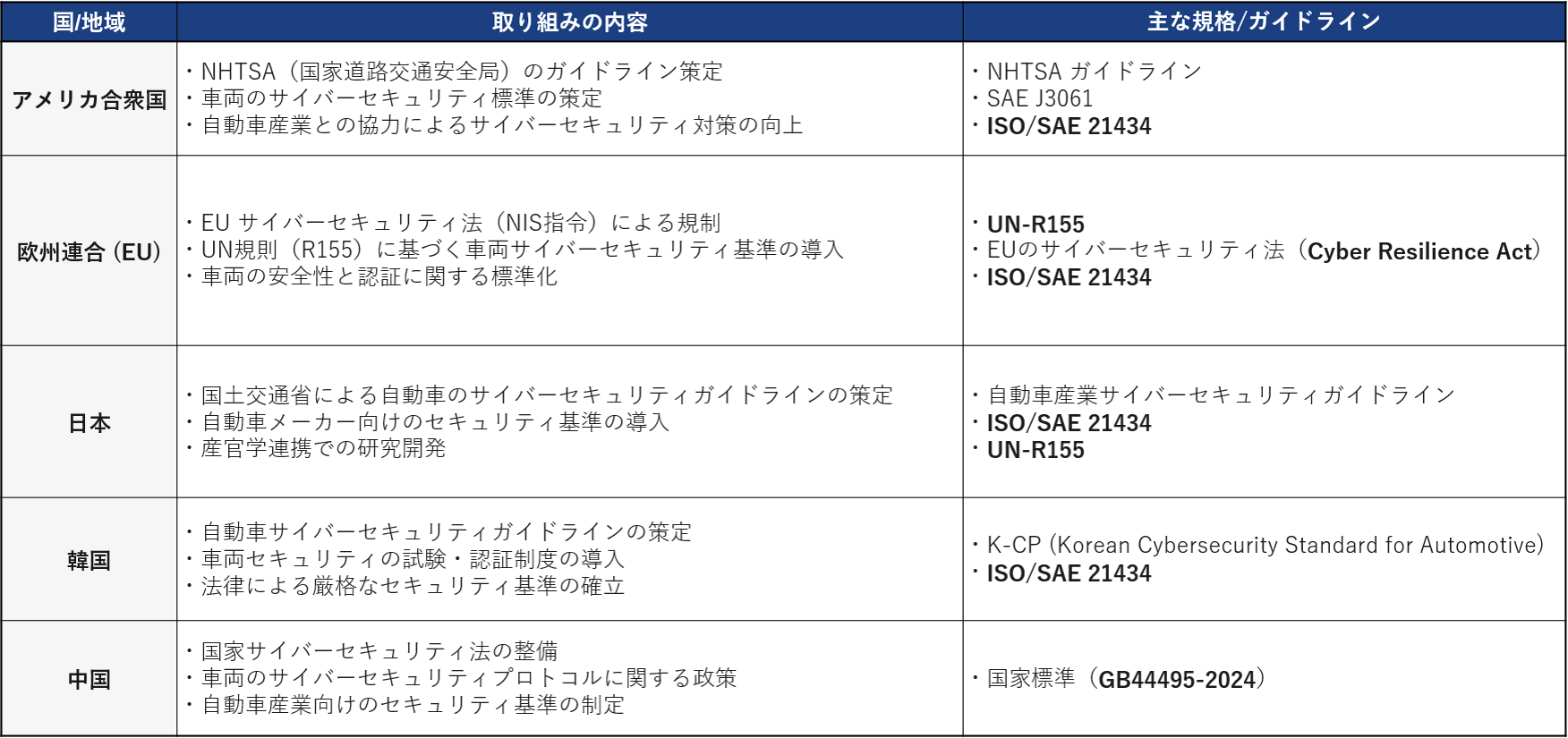

車両への各国のサイバーセキュリティの取り組み

各国のサイバーセキュリティへの取り組みについて、紹介します。

ここでは一部の国の取り組みとして紹介しますが、その他の国々も 独自のガイドラインや取り組みを進めている状況となります。

○アメリカ合衆国の取り組み

国家道路交通安全局のガイドラインの策定や車両のサイバーセキュリティ標準の策定、自動車産業との協力によるサイバーセキュリティ対策の向上といった取り組みがされています。

○欧州連合 (EU)の取り組み

EU サイバーセキュリティ法による規制やUN –R155に基づく車両サイバーセキュリティ基準の導入、車両の安全性と認証に関する標準化の取り組みがされています。

○日本の取り組み

国土交通省による自動車のサイバーセキュリティガイドラインの策定や自動車メーカー向けのセキュリティ基準の導入、産官学連携での研究開発などの取り組みがされています。

○韓国の取り組み

自動車サイバーセキュリティガイドラインの策定や車両セキュリティの試験・認証制度の導入、法律による厳格なセキュリティ基準の確立の取り組みがされています。

○中国の取り組み

国家サイバーセキュリティ法の整備や車両のサイバーセキュリティプロトコルに関する政策、自動車産業向けのセキュリティ基準の制定といった独自のセキュリティの取り組みをしています。

国際規格や輸出管理にて重要となる規格、ガイドライン

UN-R155

自動車のサイバーセキュリティを強化するための国連欧州経済委員会の法規となります。

自動車メーカーに対して、サイバーセキュリティ管理システムの構築や、車両のリスクアセスメントなどを義務付けています。自動車を標的とするサイバー攻撃の脅威を回避し、安全性を確保するために策定されました。このUN-R155が要求するサイバーセキュリティ管理システムの構築や、車両 型式認証に必要な活動などを、ISO/SAE 21434が補完的に説明しています。

ISO/SAE 21434

自動車のサイバーセキュリティに関する国際標準規格であり、車両の設計から廃棄まで、自動車のライフサイクル全体を通じたサイバーセキュリティ対策に関する 要求事項が定められています。自動車のIoT化に伴い、増大するサイバー攻撃のリスクを軽減し、自動車の安全性を確保するために策定されています。ISO/SAE 21434は、サイバーセキュリティマネジメントシステムの構築、OEMとサプライヤー間の役割分担の明確化、そして自動車の型式認証における要件を満たすための基準として活用されています。

CRA(Cyber Resilience Act)

欧州市場で流通するデジタル製品のサイバーセキュリティを強化するための欧州連合の規則となります。CRAは、製造業者に製品のサイバーセキュリティ要件を満たすという義務を課し、欧州のデジタル市場における信頼性を向上させることが目的して作られています。このCRAの一部では、UN-R155認証製品でもサイバーレジリエンス アクトの規則からは外れる場合があることの記載があります。これは、UN-R155の法規を守っていても、CRAの規則から外れた場合は、欧州への車両の流通ができなくなってしまうめ、注意が必要となります。

GB44495-2024

自動車の完成車に対し、情報セキュリティの技術要件を定めた 強制国家標準となります。車両メーカーが全ライフサイクルを通じて、情報セキュリティ管理システムを構築し、サプライヤー管理、リスク評価、緩和措置、テスト検証、安全監視などを実施することを義務付けた内容となっています。GB44495は、中国国内の基準とはなりますが、UN-R155をベースにした中国独自の規格となっています。そのため、国際規格のISO21434やCRA同様に、車両を中国へ輸出する際には、重要な内容となります。

最後に

「いまさら聞けない!車載向けサイバーセキュリティ対応の必要性とサイバー攻撃の脅威」の説明は、ここまでとなります。

サイバーセキュリティ対応の必要性とサイバー攻撃の脅威について、具体的にイメージできるようになったでしょうか?

今回紹介した内容が、皆さんの理解の一助になれば幸いです。

次回は、”電子制御ユニット(ECU)のサイバーセキュリティ対応”と、”Renesasの車載マイコンを用いたセキュリティの対応事例”を紹介します。

Renesasのセキュリティソリューション

関連記事