- 公開日:2025年09月18日

- | 更新日:2025年09月26日

トランスの巻き方による違いを測定してみた

- ライター:過電流 Jr

- 電源

トランスについて

トランスとは、トランスフォーマー(変換器)のことで、電流や電圧の変換器、絶縁、ノイズカットなどの用途で働く部品です。発電所にある大型のものから家庭にあるような小型のACアダプタまで様々な部分で使用されています。その種類や構造は様々存在しますが、今回はその構造の中でも巻き方という部分にフォーカスして、その違いを実際に測定してみました。

設計方法について

今回のトランス設計については、小型ACDCフライバック電源において設計を行いました。スイッチング設計手法については、こちらの記事をご参考ください。

設計値や仕様部材は下記になります。

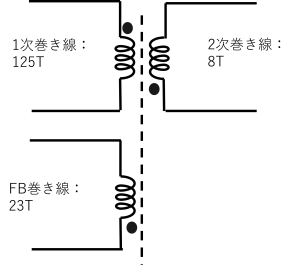

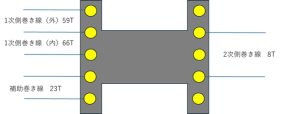

1次巻き線:125T

2次巻き線:8T

FB巻き線:23T

1次側インダクタンス:2.4mH

使用コア:EE16、PC40

5.5V/1A程度の出力で設計しております。

巻き方とその効果

まず第一にトランスは磁束を発生させてそれを電力に変換してエネルギーを伝達、調整するものです。そのため1次側から2次側にエネルギーを伝達するため漏れなく磁束を共有することが重要になります。この漏れ磁束が大きいと効率が低下することに加えて、漏れインダクタンスが大きくなり、その影響でスイッチング時のサージ電圧が大きくなります。これは素子の破壊やEMI等の原因になります。

次に結合容量についてです。トランスにおける結合容量とは1次側巻き線と2次側巻き線間にある容量のことです。この結合容量が大きいと、インピーダンスが小さくなり、それによって1次側からのノイズを2次側へ伝導しやすくなります。

上記の課題をクリアするためには、トランスの巻き方の観点でいくつかの方法があります。

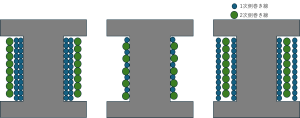

まず漏れインダクタンスについてです。磁束を漏れなく通すことをイメージすればおのずと巻き方もイメージできます。トランスの最も一般的な巻き方は1次、2次、(補助巻き線)を別々に巻く方法があります。ただ、1次と2次の間にはどうしても絶縁等の関係で空間が発生し漏れインダクタンスの増加につながります。そのため、方法として1次と2次を同時に巻くバイファイラ巻き、もしくは1次巻き線の間に2次巻き線を挿入するサンドイッチ巻き等の方法があります。

図1(左)重ね巻き (中央)バイファイラ巻き (右)サンドイッチ巻き

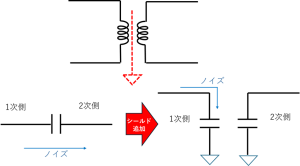

ただ漏れインダクタンスを少なくすれば、逆に結合容量が大きくなるという問題が発生します。これは1次巻き線と2次巻き線が並行して接する面積が大きくなるためです。

では次にこの結合容量を減らすためには、何をすればいいかというと、最も簡単な方法は1次巻き線と2次巻き線の間にグラウンドに接続したシールドを挿入することです。シールドをグラウンドに接続することで1次と2次の間の容量は無くなりで1次→グラウンド、2次―グラウンドの容量に分けられます。そのため結合容量はなくなります。ただ一方で1次と2次間の空間が大きくなるため漏れインダクタンスが上昇します。

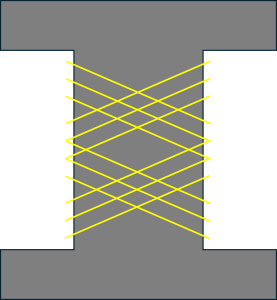

また少し複雑ですが、シールドを入れずに結合容量を減らす方法としてはハニカム巻き等の方法もあります。巻き線が交差するため容量は減りますが、銅線が長くなることによる銅損の増加や、漏れインダクタンスの増加が起こります。

ハニカム巻き イメージ図

様々な巻き方があり各々目的がありますが、漏れインダクタンスと結合容量はトレードオフの関係にあります。

実際に作成し測定してみた

今回は、下記三つを作成し実際に測定してみました。

①1次→補助→シールド(銅箔)→2次

②1次→補助→2次

③1次(半分)→補助→2次→1次(半分)

①はシールド有の通常の巻き方、②はシールド無の通常巻き、③はサンドイッチ巻き(シールド無)で作成しています。②のシールドについては、今回銅箔で作成しました。注意点として銅箔を巻いて閉ループにしてしまうと動作しませんので、片側オープンで作成します。③について、今回は10pinのボビンでトランス作成したため、下記のような形で1次側巻き線は分割して巻いています。

③の巻き方

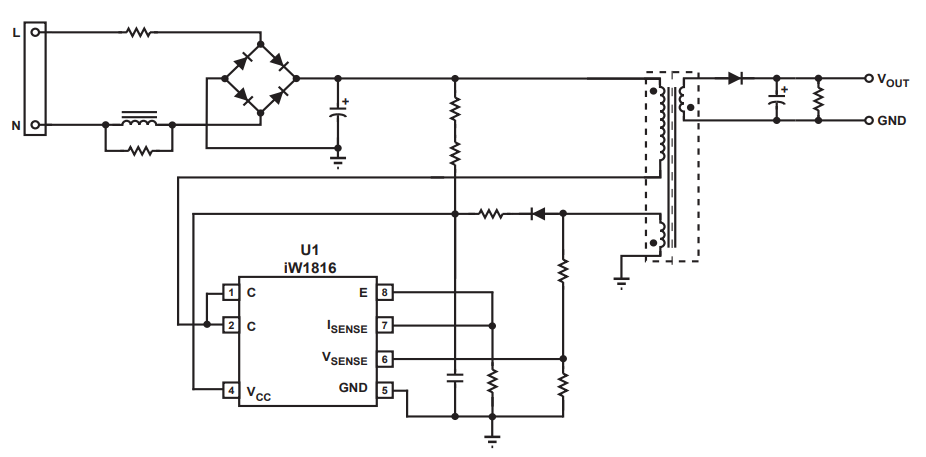

今回波形を見るにあたって測定にはルネサスエレクトロニクス製のACDCのICを使用しました。本ICの特徴としては1次側FBのACDCコントローラICであり、2次側にFB用のカプラやシャントレギュレータが必要ないものになります。

Renesas製 : iW1816

スイッチング周波数:64kHz

今回のACDCの回路図は下記になります。回路の設計についてはこちらの記事をご参照ください。

引用元:ルネサス エレクトロニクス株式会社, iW1816 データシート, 2ページ, https://www.renesas.com/ja/document/dst/iw1816-datasheet?r=1563776

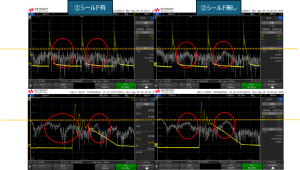

まず①と②のシールドの有無による結果の違いを見ていきます。今回は簡易的ですが、オシロスコープにあるFFT機能により2次側出力電圧の周波数成分の切り分けをしその大きさを観察しました。結果としてはシールドの有無で周波数成分に違いがみられました。シールドによってノイズの伝達が行われていないことが分かります。

①と②の周波数成分結果

次に結合度合いの違いを見てみます。

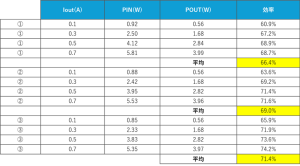

①、②、③においてサージ電圧の違いが確認できました。つまり漏れインダクタンスの低下が観察されています。サンドイッチ巻きの③が一番小さいサージ電圧になりました。また①と②においても多少違いがみられますが、それはシールドの有無による違いです。サージ電圧の他、何点かにおいて効率も測定した結果が表1になります。効率もこの漏れインダクタンスと同じ傾向がみられで③が一番効率が良くなっています。

表1:効率

以上の結果より、巻き方の違いで結果に差異がしっかり見られました。

まとめ

実際に実装する際はこれらノイズ等の何を重要視するかで作成方法を変える必要があります。基本的には巻き方等いう点ではノイズや効率で違いがみられます。紹介していない以外にも巻き方の工夫は存在しますし、トランスのサイズや材料等でもノイズ含めて特性に違いが現れます。そのため所望の仕様やアプリによって最適なトランス設計が必要になります。

お問い合わせはこちら

ルネサス製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。