- 公開日:2025年09月22日

- | 更新日:2025年09月26日

【ルネサス】RL78/G22の静電容量式タッチセンサユニットで水位検知をしてみよう

こんにちは!!マクニカでFAEをしてる、YOSHIKIです!

本記事では静電容量式タッチセンサユニットを搭載したマイコンで水位検知ができるようになるまでの過程を綴っています。

是非、最後まで見ていただけると幸いです!!!

はじめに

近年、静電容量センサは年平均成長率(CAGR)約5%※①で拡大しており、ヒューマンマシーンインタフェース(HMI)で注目されています。家電や産業機器、医療機器、自動車など様々な分野でタッチインタフェースや非接触センシングの需要が増加しています。

その中でも、静電容量方式を応用した水位検知は、従来のフロート式や超音波式に比べて、構造がシンプルで耐久性が高く、非接触での検出が可能という利点から、様々な市場で注目されています。

本記事では、ルネサスのマイコンであるRL78/G22に内蔵されている静電容量式タッチセンサユニット(CTSU2L)の相互容量方式を用いた水位検知の方法をご紹介します。

①引用元:https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/capacitive-sensors-market

本記事の目的

本記事の目的はルネサスの静電容量式タッチセンサユニットを搭載したマイコンで、水位検知ができるようになることです。

静電容量の原理については本記事では触れませんので、知りたい方は以下ページをご参考にしていただければ幸いです。

RL78/G22とは

RL78/G22は、ルネサスオリジナルコアを採用した16bitのマイコンで、CPU動作時37.5μA/MHz、STOP時200nAという業界最小の消費電流レベルと、豊富な静電容量式タッチチャネルを特長としています。

16ピンから48ピンまでの各種パッケージと、32KBから64KBのフラッシュメモリをラインアップしています。

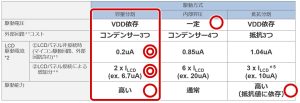

ルネサスの静電容量式タッチセンサユニットの特長3選

その1:どんな環境でも信頼できる操作

自己容量方式と相互静電容量方式を採用しており、用途やコストに合わせた防水設計が可能で、水による意図しない誤動作を防ぐことができます。

その2:医療グレードのノイズ耐性

マルチ周波数測定を特長としており、IEC61000 4-3 レベル4規格に適合。電磁干渉からの強固な保護が求められる医療用アプリケーションにも適しています。

その3:マルチボタンと高応答アプリケーションに最適

相互容量並行計測(CFC)は、並列処理によりタッチ計測を高速化し、高い応答性を確保するとともに、複数のボタンや素早いフィードバックを必要とするアプリケーションへの対応を可能にします。

実際に水位検知をしてみよう

必要ツールのインストール

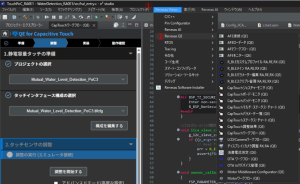

まず、ルネサスが用意しているアプリケーションノート「RL78ファミリ QEとSISを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発 Rev.4.00」の手順通りに動作させていきます。

上記アプリケーションノートの3.2章「ソフトウェア設定」に記載されているソフトウェアは全て無償でダウンロードが可能です。(①~⑤にてリンクを記載)

①統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報

②RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]

③静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch

④RL78 Family CTSU Module Software Integration System Rev.2.20 – Sample Code

⑤RL78 Family TOUCH Module Software Integration System Rev.2.20 – Sample Code

※2025/9/24時点で最新のツールを記載

(②、③は①をダウンロードする際に一緒にダウンロードすることができます。)

水位検知タッチインタフェース作成

上記アプリケーションノートの7章まで([追加機能]の章は任意)手順通り行います。8章で水位検知するインタフェースを作成します。

■ハードウェアの作成

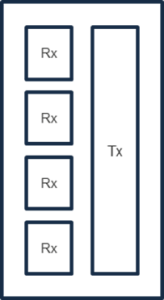

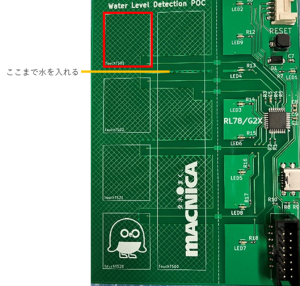

今回は静電容量方式を用いて検知を行うため、受信センサが4つ、送信センサが1つの基板を作成しました。

センサは水位検知させたい筐体の大きさや水位を測定したい箇所に合わせて設計ください。

基板設計に関しては下記ガイドを参考に設計ください。

・静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド Rev.2.10

今回の基板は100均で購入したのケースに合わせて作成をしました。

イメージこんな感じ↓

イメージ図 完成品

基板を作成せずにまずは簡単に動作させてみたい!!という方は下記を用意してみてください。

・RL78/G22評価ボード(2つのうちいずれか)

–RL78/G22 Fast Prototyping Board (RL78/G22 FPB) ← 安い!

–RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム ← タッチ基板も付いてくるので水位検知以外も触ってみたい人におすすめ!

・銅箔テープ

・被覆導線(用意できればシールドケーブル)

↓適当な板に銅箔テープを貼り付けて被覆導線(シールドなし)を銅箔テープにはんだ付けしました。

被覆導線はノイズや容量が乗りやすいので、水位検知はできますがかなり不安定です。

シールドケーブルを使ったり、短い配線にしたり、配線を固定したりすると少しは安定するようになります。

■ソフトウェアの構成

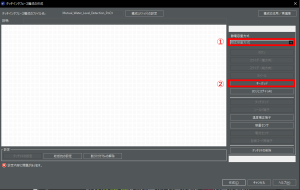

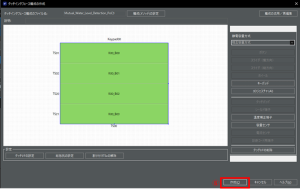

アプリケーションノートの8章に従ってe2studioからCapTouch ワークフローを選択し、

GUI上にてタッチインタフェースの構成を行っていきます。

8.4 章からの項目を水位検知をする場合の手順にて以下に記載します。

①相互容量方式を選択

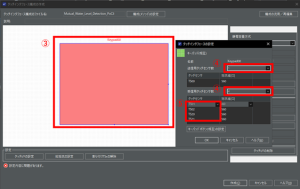

②キーパッドをクリックし、タッチインタフェースを配置する領域に表示

③配置したインタフェースをダブルクリック

④送信、受信用のタッチセンサ数を選択(今回は送信:1、受信:4 )

⑤使用するタッチインタフェースのチャネルを選択(TSxx)

⑥不備がなければインタフェースが緑色に表示されるので、作成をクリック

①~⑥の手順にてタッチインタフェース構成の作成は完了です。

水位のチューニング

次に水位のチューニングを行っていきます。

まずは上記アプリケーションノートの10.3章まで手順通り行います。

筐体を水で満タンにして10.4章を実行します。

今回は水の入れ替えが容易になるようにドレッシングケースを用いました。が、筐体に直接水を注ぐのでも問題ありません。

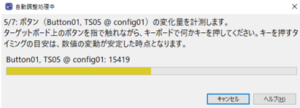

すると下記のような画面が出てきます。

Button01,TS05 @ config01とありますが、水位検知タッチインタフェース作成の章で作成したインタフェースのチャネルが表示されます。

次に、表示されるインタフェース順にチューニングを行います。

例:一番上のインタフェース(赤枠)をチューニングする場合

- 一つ下のインタフェースを満たすとこまで入れる。

- 値が安定したら適当なキーボードを押下

今回は、水を入れている、入れていないの閾値を設けて判断をしているという風にしています。

水を入れた状態を初期値としているので、水を抜いたときに表示される値は水が入っている状態と比べて少なく表示されます。

各、インタフェースのチューニングを終えたら、10.7章以降([追加機能]の章は任意)の手順を実施して完了です!

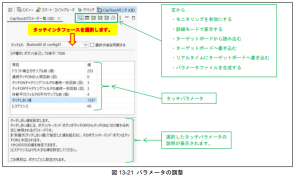

補足:13.11章からのモニタをするウィンドウは以下手順で表示します。

①上記タブの「Renesas Views」を選択

②「Renesas QE」から表示ウィンドウを選択

※モニタリング時の注意事項

①最初は水を満タンにした状態で電源ONもしくはデバッグを開始してください。

②ドリフト補正がONになっているため、水の入れ替えを行うと基準値が変化し、上手く水位検知できないため、

デバッグ後すぐに、「CapTouchパラメータ一覧」より、「ドリフト補正のサンプル数」を「0」に設定、

右上のリアルタイムに「ターゲットボードへ書き込む」をクリック。

↑アプリケーションノート P65

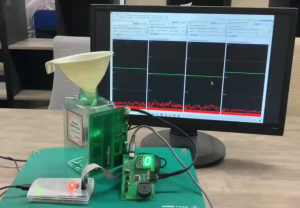

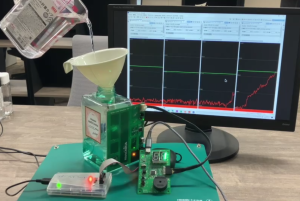

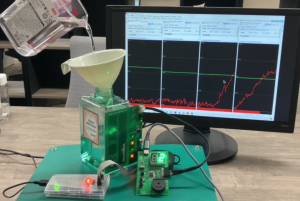

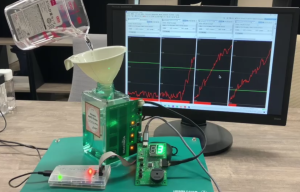

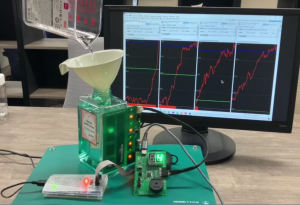

実際に動かしてみた

GUI上でグラフが変化しているのを見てみましょう。

水を入れるケースに基板をくっつけて水を注いでみました。

7セグの表示で1/4の量が入ったときは「1」、2/4は「2」、3/4は「3」、4/4は「4」が表示されるようになっています。

また、水位検知側の基板にも水量に応じてLEDが点灯するようにしています。

①1/4の水量

②2/4の水量

③3/4の水量

④4/4の水量

①~④の画像を比較してみて下さい。(少し分かりにくいですが…)

LEDや7セグ、GUIのグラフが水量に応じて変化していることがわかるかと思います。

特にグラフを見ていただくと、リニアに水量を検知していることが分かります。

まとめ

マイコンでの水位検知いかがでしょうか?

ルネサスの提供している開発環境を用いれば簡単に水位検知をすることができます。

また、水位のほかにもマテリアル検知(粉など)にも応用ができます!

是非、いろんなアプリケーションでの残量検知にルネサスMCUを使ってみてください。

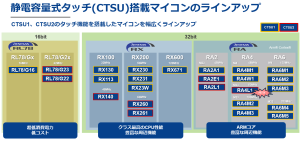

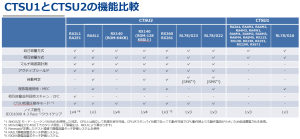

静電容量式タッチセンサユニット搭載マイコンのラインアップ

※2025/9/24時点

その他のルネサス製品をお探しの方は、メーカーページも是非ご覧ください!!!