- 公開日:2025年09月25日

- | 更新日:2025年09月30日

モビリティ業界ビギナー必見!車載E/EアーキテクチャとSDVの基本・トレンドをざっくり解説!

E/Eアーキテクチャの基本とトレンド

E/Eアーキテクチャとは?

Electrical/Electronic Architecture、直訳すると「電気/電子構成」となり、ECUやアクチュエータをハーネスで繋いだシステム設計構造を表します。

ここでいうECUはElectronic Control Unit、車両の機能・システムを電子的に制御する電子制御ユニットの総称で、例えばエンジンの燃料噴射量やその周期などをセンサーから得られる温度や回転数などの情報を元に最適に制御するなどの役割を果たすものになります。

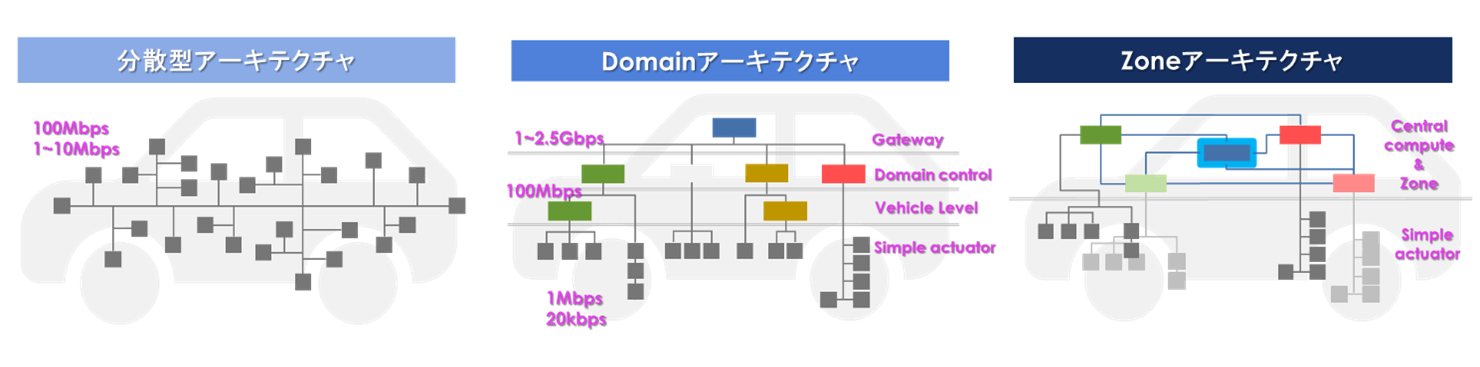

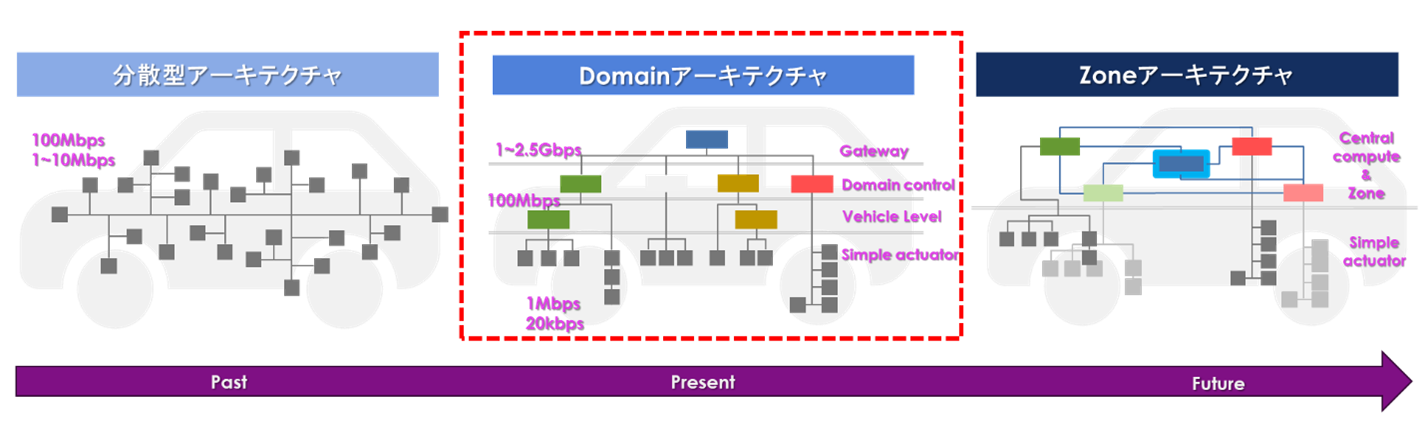

一般的に分類されるアーキテクチャ型は下図に示す3型になります。

それでは、各型それぞれどういったアーキテクチャになるか解説していきます。

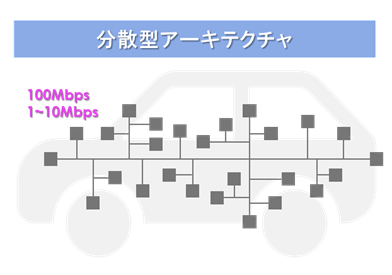

分散型アーキテクチャ

はじめに、分散型アーキテクチャについて説明します。

分散型アーキテクチャは従来の車両開発におけるアーキテクチャで、ICE : 内燃機関自動車の車両に採用のアーキテクチャとなります。

それぞれ機能ごとにECUを配置する構成となり、HWを中心に機能を実現、それに合わせて組込みSWを作っていく開発の流れとなります。

各々のECU間で相互に通信・車両全体を制御するアーキテクチャため、車両開発においては、機能ごとに異なるベンダーから提供されるECU間での微細な調整が必要となり車両としての開発効率や保守性は低くなってしまいます。

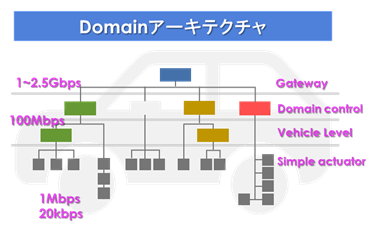

Domainアーキテクチャ

つづいて、Domainアーキテクチャについて説明します。

Domainアーキテクチャは近年の自動車開発において主流となっているアーキテクチャで、主にHEV:ハイブリッドEVの車両に採用のアーキテクチャとなります。

車両のアーキテクチャにおいて、「Domain」と呼ばれる「機能技術領域」ごとに機能を統合した統合ECUを配置し、それらをGatewayと呼ばれる情報処理を統括するECUを介して統合ECU間で通信させ車両全体を制御する構成となります。

Domainは、エンジン・トランスミッションやシャフトなどのパワートレイン、パワードアやウィンドウ・ミラー・ワイパーなどのボディ、サスペンションやステアリング・ブレーキなどのシャシ、ナビやメーター・オーディオなどのインフォテイメント、自動運転に関わるAD/ADASの様に機能領域ごとに主に5つに分けられます。

分散型に比べて高機能化に対応しやすく、OTA : Over the Airの採用等によりユーザビリティの向上も狙った車両開発が進んでいます。

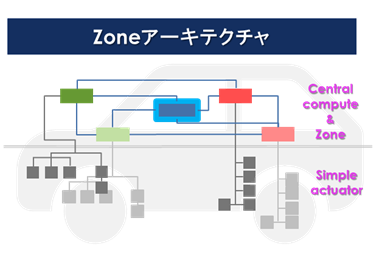

Zoneアーキテクチャ

最後に、Zoneアーキテクチャについて説明します。

Zoneアーキテクチャは次世代のアーキテクチャ構造としてOEM・サプライヤー各社が検討を進めているアーキテクチャとなりEV車両において採用、採用が予定されているアーキテクチャです。

Domainが機能領域ごとに統合されていたのに対して、Zoneアーキテクチャは前方・後方・左右の車両における位置ごとに物理的に近いECU同士を束ねた統合ECUを配置し、Central ECUがそれらを統括集中制御する構成となります。

このアーキテクチャの特徴としてZone ECUはアクチュエータやセンサーから得られる情報の収集・処理のみの制御に留まり、Central ECUが車両の主制御を統括して行うものとなります。

Domainの単なる統合化とは異なり、各ECUに求められる機能や性能も変化し、既存の設計思想から大きく変わってきます。

設計思想の改編とそれに伴う既存の設計資産の流用の難しさは既存のOEM・サプライヤーの頭を悩ませる種となっていますが、一方、中国OEMを中心とする新興EVメーカーは1から設計を行う必要があるため、始めからこのアーキテクチャで設計を始めています。

また、Central ECUは大規模な演算性能を有することになるため、その冷却機構として水冷機構が求められ、バッテリー冷却のためあらかじめ車両に水冷機構が搭載されているEVとは異なりHEV等の従来の自動車に搭載する場合ECUに水冷機構を設けなければならず、その大型化などのため、採用が難しいとされています。

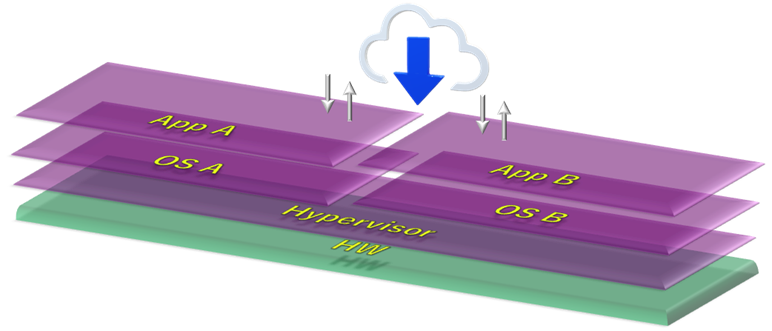

更に、SDV:Software Defined Vehicle(後程、基本とトレンドの説明をします)の流れもありこのアーキテクチャではSW開発をHW開発と並行して行える様、ビークルOSのプラットフォーム化によってSW – HW分離がされた設計思想となっています。

E/Eアーキテクチャのトレンド

さて、E/Eアーキテクチャの基本について説明をしてきましたが、現在、このE/Eアーキテクチャの変化について取り沙汰されておりますのでそのトレンドについて簡単にお話します。

近年の自動車には多くのシステム、例えば、ADAS等の運転支援システムや自動運転機能やナビを始めとした車両外部との接続システム等、技術が進化しており、高機能化が進んでいます。

それに伴い、搭載されるマイコン・SoCが急激に増加しており、機能統合によるアーキテクチャ簡素化・ハーネス軽量化に焦点が当たる様になり、分散型からDomain、そしてZoneへとアーキテクチャの思想が変わっていっているのです。

その様な変化の中で、テスラの台頭以降、Central ECUの考え方が広まりZoneアーキテクチャを目指す流れがありましたが昨今のEVシフトの鈍化によりZoneアーキテクチャへの移行はスローダウンしており、それに伴い、203x年まではZoneの思想を取入れつつもDomainアーキテクチャが主体のアーキテクチャとなると想定されます。

SDV:Software Defined Vehicleの基本とトレンド

SDV:Software Defined Vehicleとは?

SDV:Software Defined Vehicleとは、2020年頃から概念の認識が広がる自動車のありかたについての考え方で、

直訳すると「SWによって定義された車」となり、機能のSWによる定義・制御に加えて無線通信による継続アップデートが可能な自動車、簡単に言えば「SWアップデートにより機能の拡張・更新ができる自動車」になります。

OTA : Over the AirによるSWアップデートがその代表格となり、「車のスマートフォン化」と表現されることもあり、まさに機能がSWを主体に実現され、その継続アップデートが無線通信で行われる点はまさにスマートフォンと言えます。

SDV:Software Defined Vehicleの基本についての説明は以上となります。

非常に簡単な説明となりましたが、SDV:Software Defined Vehicleはまさに現在進行形で各社が検討を進めている自動車のあり方で、具体的な実現についてはいたるところで議論などがされている状況となります。

SDV:Software Defined Vehicleのトレンド

SDV:Software Defined Vehicleのトレンドについて話をするにあたり、その登場の背景について説明しておきます。

現在、自動車は単なる移動手段ではなく差別化のため、よりエンタメ・デザイン性などのユーザー体験価値・UXを向上させることに注目が集まる様になり、サブスクビジネスなど新たなビジネスモデルの検討なども相まってSDV:Software Defined Vehicleの考えが広まってきており、今や国を挙げての取組みにまで発展しています。

先程も述べた通りSWの機能アップデートによる長期的な車両価値の維持を目的として

推進されており、注目度はどんどん高まっていっています。

まさに「車のスマホ化」を体現するような流れになりつつあり、このSDVの流れにのっとった差別化が各社の生き残り戦略の要になっていき、これまでの家電や携帯電話などの様な市場競争の変化をもたらすことが予想されます。

トレンドに向けた最先端Renesas Electronics製品

◆車載MCU : RH850/U2x

RH850/U2A – ゾーン/ドメイン マイクロコントローラシリーズ | Renesas ルネサス

RH850/U2B – ゾーン/ドメイン/車両制御 マイクロコントローラシリーズ | Renesas ルネサス

◆車載SoC (System-on-Chip) : R-Car

R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | Renesas ルネサス

まとめ

以下、本記事のまとめとなります

- E/Eアーキテクチャはその簡素化・ハーネス軽量化などを目指し統合型へと進化

- 203x年まではZoneを取入れつつもDomainアーキテクチャが主体となる

- SDVはSWアップデートにより機能の拡張・更新ができる自動車(スマホ化)

- 長期的な車両価値の維持・開発効率の向上を目指し各社SDV検討を進めている

お問い合わせ

ルネサス製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Renesas Electronics Corporation – 半導体事業 – マクニカ (macnica.co.jp)