- 公開日:2025年09月25日

- | 更新日:2025年09月26日

e² studioをインストールしてみよう

- ライター:Kayoko Hasegawa

- マイコン

e² studioとは

e² studioはルネサスのEclipseベースの開発環境です。

e² studioはコードを書くときの便利機能や、豊富な拡張機能を備えています。例えばコードを作成したり、サンプルコードをダウンロードしたり、プログラムの動きを確認するデバッグまで、開発に必要な作業をこのe² studioひとつでまとめて行うことができます。

久しぶりにルネサスの開発環境を使う方や、これから初めてe² studioを使う方にとって、この記事が少しでもお役に立てればうれしいです。

早速インストールしてみましょう

e² studioはルネサスWebサイトからダウンロードできます。クイックリンク内のダウンロードを押し、ご使用PCのOSに合わせた最新版のインストーラを選択してください。ダウンロードする際はMyRenesasへの登録(無料)が必要ですので、あらかじめ済ませておきましょう。

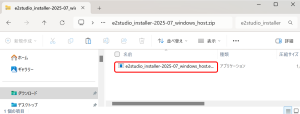

ダウンロードしたzipファイルを展開しインストーラを起動してください。

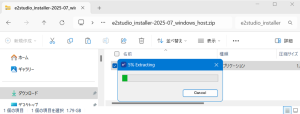

ファイルが大きいので少し時間がかかります。

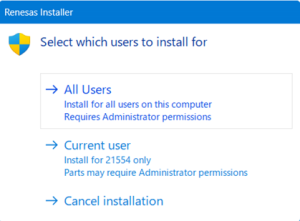

インストーラが起動しますので、お使いのPCの権限に合わせて選択してください。All Usersは管理者権限が必要になります。

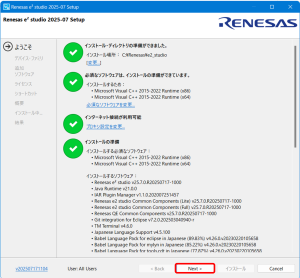

いよいよセットアップが始まります。

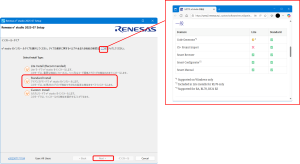

インストールタイプの選択画面がでてきます。3種類のインストールタイプを用意しており、基本的なコーディング、デバッグ機能を提供するLite install、さらに高度な機能を提供するStandard installは、必要に応じて任意の機能をインストールできるCustom installの3種類あります。

右上の”ここ”をクリックするとインストールタイプごとの使用できる機能の一覧を確認することができます。

Standard installを選択し、Nextをクリックします。

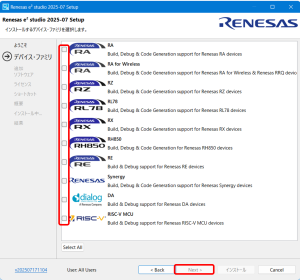

次に、使用したい製品ファミリ名のチェックボックスを選択して、Nextをクリックします。わたしはRA、RZ、RL78、RXを選びました。

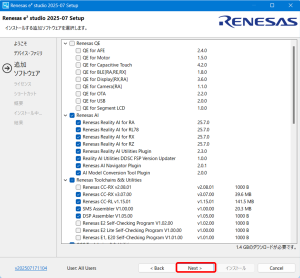

次にインストールする追加ソフトウェアを選択して、Nextをクリックします。デフォルトですべてチェックが入っているわけではないので、必要なものがあればチェックを追加したり、要らないものがあればチェックを外す必要があります。またPCがインターネットにつながっていないと、この画面はスキップされるので別途インストールする必要があります。

わたしは不要なツールのチェックを外すのをうっかり忘れたため、Cドライブの圧迫と、不要なツールのインストールの時間を無駄に消耗してしまいました。ご注意ください。

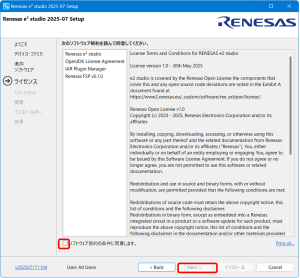

ソフトウェア契約に同意したら、Nextをクリックします。

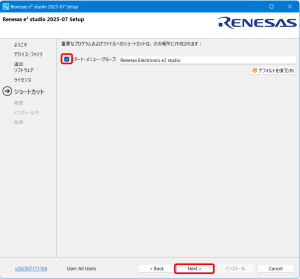

チェックを入れると、スタートメニューにe² studioのショートカットが作られます。

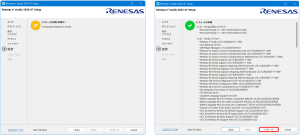

インストールするソフトウェアが表示されるので、内容を確認してインストールをクリックします。

ここまでくれば、あとはたまに出てくるポップアップウインドウのお相手だけです。基本的にはすべてNext押しです。

10分ほど経過すると、ドライバーのインストール確認がでてきましたのでインストールをクリックします。似たような画面が5回ほどでてきます。

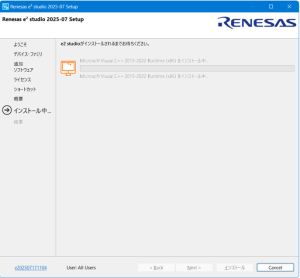

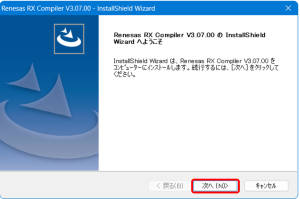

さらに10分ほど経過するとRXファミリのコンパイラのCC-RXのインストーラが立ち上がりましたので、次へをクリックして進めます。

このような流れで、インストールするソフトウェア毎に、使用許諾契約の同意画面、インストール先のフォルダ指定、インストール準備完了画面、完了画面等続きます。特に変更がなければ、基本的にすべて次へかNextをクリックして進めます。

わたしはこの後、インストールする追加ソフトウェア画面でチェックを怠ったため、CC-RL、SMS、FAA、ライセンスマネージャ、GCC、LLVM、Arm GNU Toolchainと続き、1時間浪費してしまいました。

さて、ようやくすべてのインストールが終わり、久しぶりの画面に戻ってきました。このままOKをクリックでもよいですし、

Launch e² studio以外をはずしてOKをクリックするとe² studioが起動します。

e² studioの起動画面が現れました!

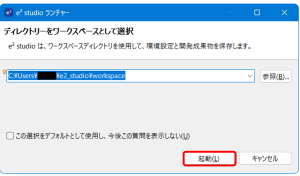

ワークスペースのフォルダを選択して起動します。

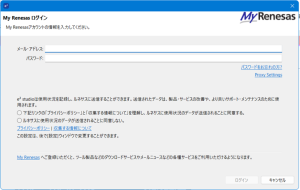

MyRenesasへのログイン画面がでますが、ログインしなくても使用可能です。

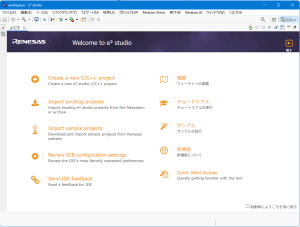

無事にe² studioを起動することができました!

おわりに

今回は、久しぶりにルネサスの開発環境を使われる方や、これから初めて e² studio に触れる方に向けて、インストール時に戸惑いやすいポイントをできるだけ詳しくまとめてみました。少しでもスムーズに始められるよう、お役に立てれば嬉しいです。

今後は、プロジェクトの作成手順なども、わかりやすく整理していけたらと思います。