- 公開日:2025年09月25日

- | 更新日:2025年09月30日

タッチパッドPoCを作成してみた

- ライター:Shinya Sakata

- マイコン

静電容量タッチパッドについて

静電容量タッチセンサはスマートフォンやエレベータ等、様々な箇所に使われております。また、タッチセンサはいくつか種類がありますが、ほとんどが静電容量式タッチを採用しております。

静電容量タッチの技術を応用し、面でのタッチ箇所を検出するタッチパッド技術が普及しております。マートフォンやタブレットの普及の原点となった技術で、高精度で反応が早く、複数の指での同時操作(マルチタッチ)に対応できるのが特徴です。

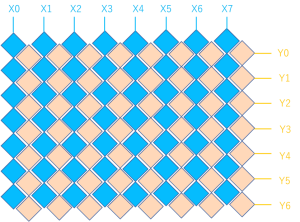

タッチパッドでは一般的に相互容量方式が採用され、マトリクス電極からタッチの位置を検知します。下記図の例ではX:8本、Y:7本の計15本で56か所のタッチ位置を検出できます。更に周辺電極の静電容量値の変化から、更に細かい分解能で座標検知が可能です。

本記事ではルネサスのタッチMCUとRenesas QE for Capacitive touchを活用したタッチパッドでの座標検出のデモを紹介致します。

準備

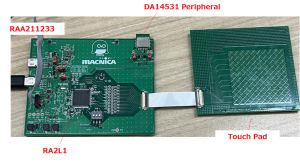

評価環境は以下の通りです。

統合開発環境 e2studio(2025-04)Windows用 FSP Ver.4.6.0

QE for Capacitive Touch(e2studio プラグイン版)

RA2L1 タッチ評価用基板(マクニカ作成)

10×10 相互容量電極ボード(マクニカ作成)

Rensas E2-Lite

フラットケーブル(0.5mmピッチ×24)

ACアダプタ(3.3V 1.2A)

E2studioのセットアップ手順は以下をご参照ください。

モニタリング手順

E2studio上で新規の空プロジェクトを作成します。作成後Generate project contentで設定ファイルを作成します。プロジェクトを右クリックし、デバッグ設定からエミュレータから電源供給をオフ、バッググラウンドからの実行をオフにします。

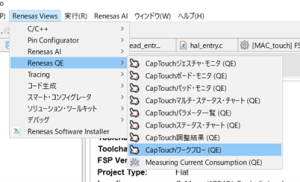

Renesas Views → Renesas QE → Cap Touchワークフローを選択します。

作成したプロジェクトを選択した後、タッチインターフェース構成の選択をクリックします。

タッチインターフェースの新規作成をクリックし、右横のタッチI/Fを並べ、タッチインターフェース構成を作成します。

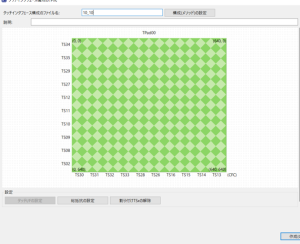

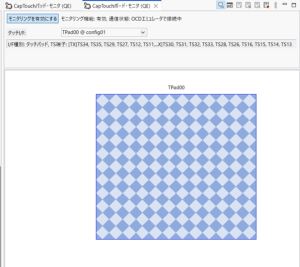

下図では、弊社作成の10×10電極ボードに併せて相互容量タッチパッドでの構成タッチインターフェースを作成しました。

その後、調整の実行(エミュレータ接続)をクリックします。

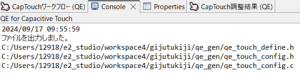

自動調整終了後、調整処理の継続をクリックし、CapTouchワークフローの調整結果の出力欄のファイルを出力する、をクリックします。するとCapTouch調整結果よりファイル(qe_touch_define.h、qe_touch_config.h、qe_touch_config.c)を出力します。

次にサンプルコードの実行の例を表示する、をクリックすると、main関数のコード例が表示されるため、ファイルに出力をクリックします。するとチューニングにより設定した情報をqe_touch_sample.cに出力します。

その後、デバッグを開始した後ユーザープログラムを実施し、モニタリングの開始(エミュレータ接続)のビューを開く、をクリックします。モニタリング画面に移ります。

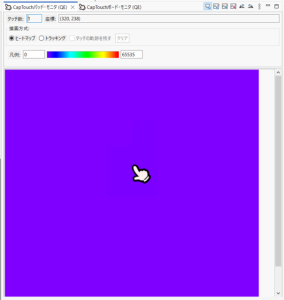

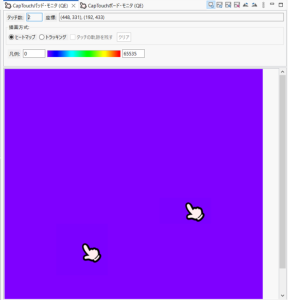

Cap Touchボード・モニタのモニタリングを有効にする、をクリックするとモニタリングを開始します。Cap Touchパッドモニタより、タッチ箇所の指が表示されると共に、タッチの座標が検出されます。この座標は最も静電容量の変化が高い電極の周辺の電極の静電容量値の変化から、タッチの座標を計測しております。1電極につき64の座標を算出しているため、10×10では640×640の座標を取得できます。

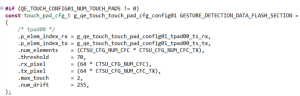

更に、qe_touch_config.cの.max_touchの値を2にすることにより、マルチタッチも可能です。

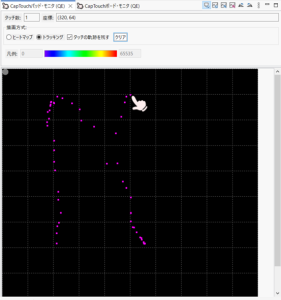

また、Cap Touchパッド・モニタよりトラッキングを選択し、タッチの軌跡を残すにチェックを入れると図のように描画することが可能です。

まとめ

この記事ではスマートフォンやPC等で使われているタッチパッドのPoCを作成し、ルネサス社のQE for capacitive touchを用いて座標を取得する手法を紹介しました。オンラインで静電容量値のモニタリングや座標の取得、描画が可能な便利なツールとなっておりますので、タッチの開発を検討している方は是非検討してみてください!