- 公開日:2025年10月01日

- | 更新日:2026年01月29日

MOSFETのSOA(安全動作領域)を理解して安全に使おう-ディレーティング-

MOSFETはシンプルな構造ですが、安全に使うには気を付けるべき項目が多くあります。絶対最大定格はもちろんのことですが、SOA(安全動作領域)を満たすような使い方かどうかをきちんと確認しておく必要があります。本記事ではSOAとは、SOAの見方、ディレーティング方法について説明します。

SOAとは何か

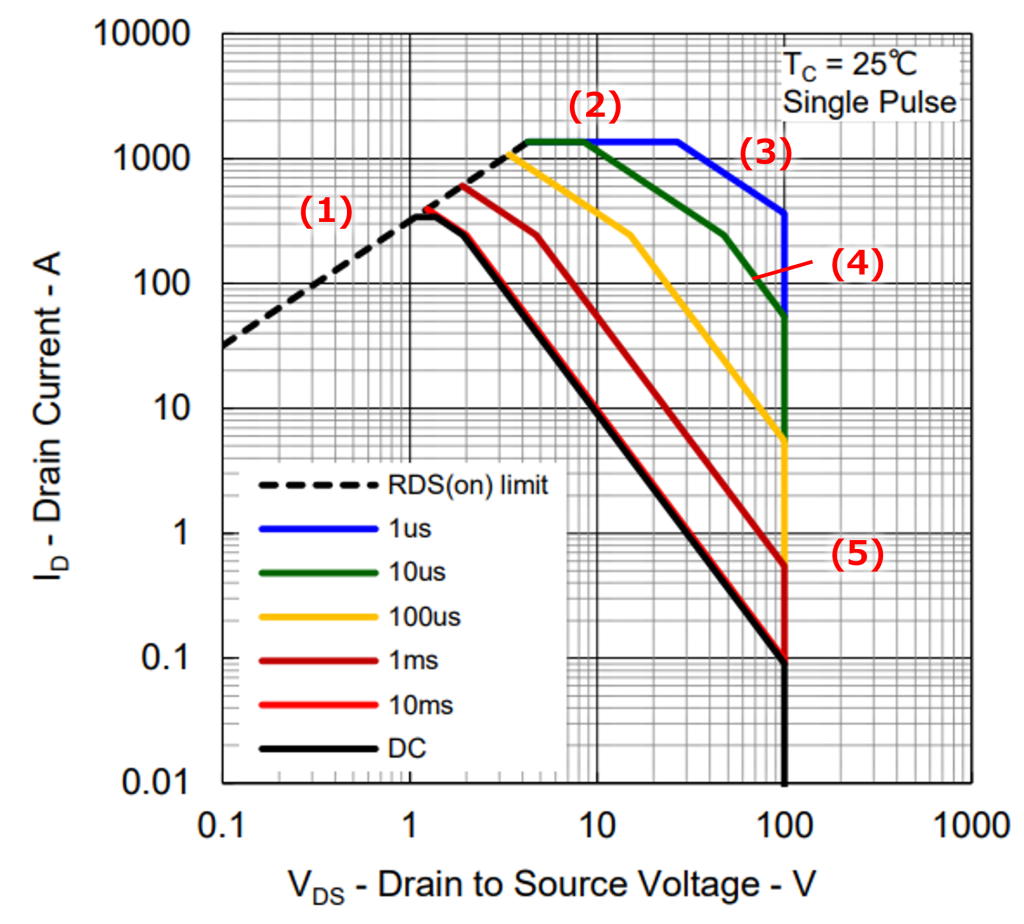

SOA(安全動作領域)は、MOSFETに印加できる電圧・電流の範囲を示したもので、素子が損傷や性能劣化を起こさずに動作できる条件を視覚的に表現しています。SOAは、データシートにグラフとして掲載されているのが一般的で、横軸にドレイン-ソース電圧(VDS)、縦軸にドレイン電流(ID)が取られており、MOSFETに印可される波形がこの範囲内に収まっているかで使用可否が判断できます。

Fig.1 ルネサス製MOSFET「RBA300N10EANS-3UA02」のSOA

Fig.1 ルネサス製MOSFET「RBA300N10EANS-3UA02」のSOA

SOAグラフにはFig.1のように定常動作(DC)とパルス動作(Pulse)が区別されていることが多いです。例えば、「DC」「10ms」「1ms」「100μs」などの動作時間でラインが描かれている場合がありますので、実際に印可される波形に合わせたラインを参考にしてください。

SOAの見方

SOAの制限ラインは下記5つの領域に区別されます。

※Fig.1 内の番号と一致していますので、SOAを見ながら確認してみてください。

(1) オン抵抗による制限ライン

>理論的(オームの法則)に制限される領域になります。

(2) 電流定格(IDmax)による制限ライン

>データシート記載の絶対最大定格に従って制限される領域になります。

(3) 許容損失による制限ライン

>データシート記載の許容チャネル損失 Pch により制限される領域になります。

(4) 二次降伏による制限ライン

>発熱によるVth低下の影響を加味した領域になります。Vgsが大きい領域でより顕著になります。

(5) 電圧定格による制限ライン

>データシート記載のVdsの絶対最大定格に従って制限される領域になります。

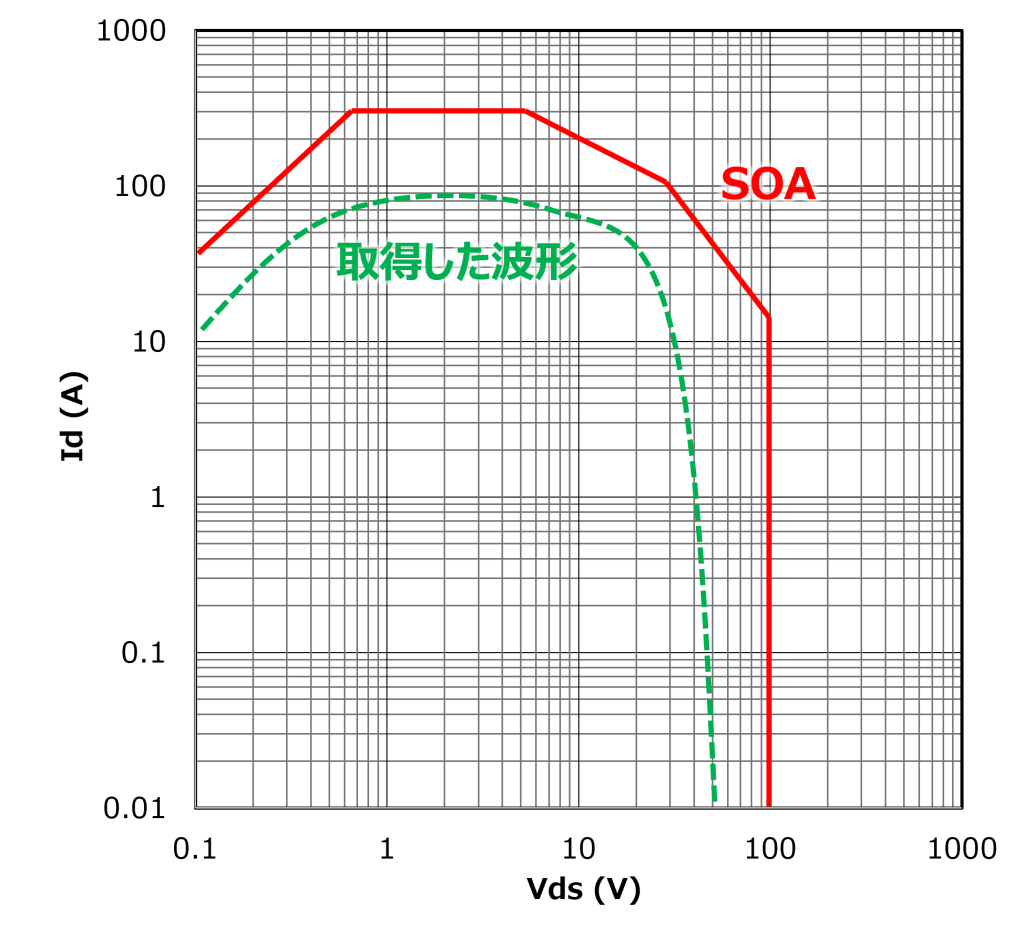

実際の印可波形がSOA領域内であるかの確認には、オシロスコープの機能でSOA同様にId vs Vdsのプロットを行い使用したMOSFETのSOAを重ね合わせてみる、もしくは測定データをCSV等で出力しId vs Vdsのグラフを作図・プロットしSOAと重ね合わせるなどの手段があります。

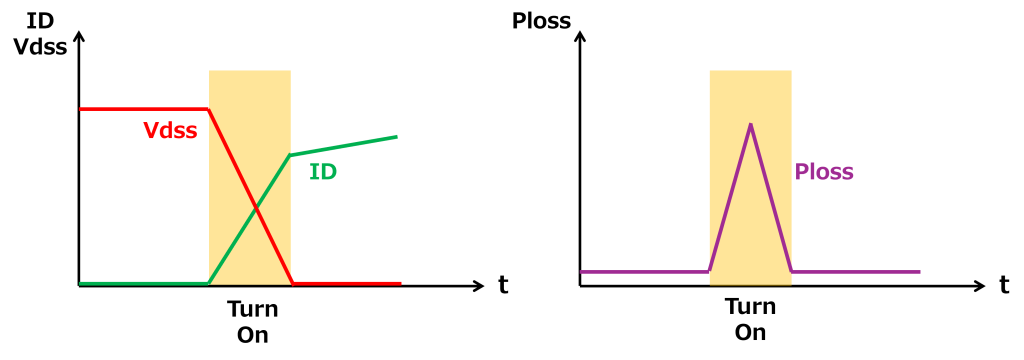

スイッチング波形の例をFig.2(左)に示します。この時の損失 PlossはFig.2(右)のようになります。シングルパルスの場合ですと、このパルス状の損失がSOA領域内に収まっているかを確認し、選定したMOSFETが使用可能かを判断します。実際にプロットするとFig.3 のようなイメージになり、視覚的にSOAの範囲内であるかが確認可能です。

Fig.2 (左)スイッチング時のId,Vd波形イメージ (右)損失波形

Fig,3 SOAと取得波形の重ね合わせ

考慮すべき動作条件 - ディレーティング -

SOAグラフは標準的な温度(例:25℃)で示されていることが多いですが、実際には周囲温度や冷却条件によって安全領域が縮小し許容範囲が狭くなります。実際に使用される場合は25℃条件とは限らない(大概の場合はさらに高温の領域)ため、条件に合わせてSOAディレーティングを行う必要があります。

ここではルネサス製MOSFET 「RBA300N10EANS-3UA02」を例にしてディレーティングを行ってみます。

・Condition

デバイス : RBA300N10EANS-3UA02

Tc : 85℃

パルス幅 : 10us(Single Pulse)

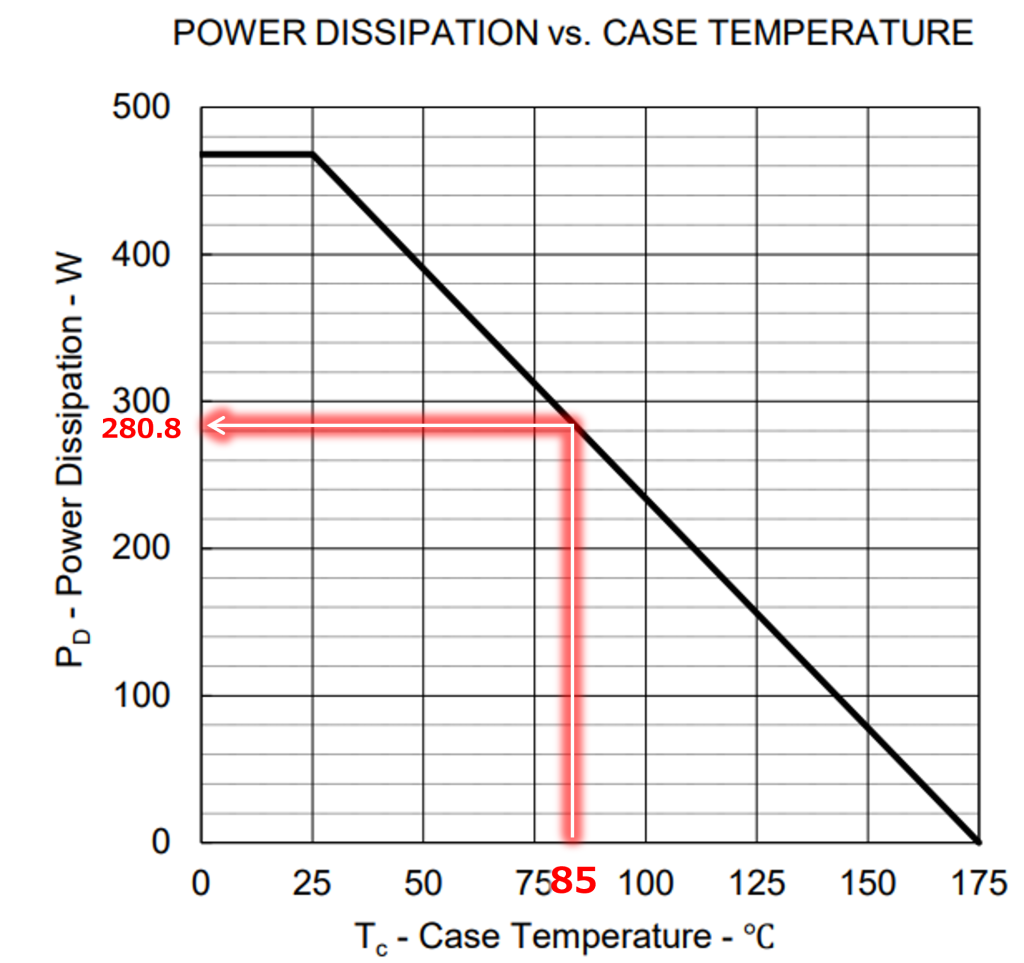

ケース温度による許容損失のディレーティング

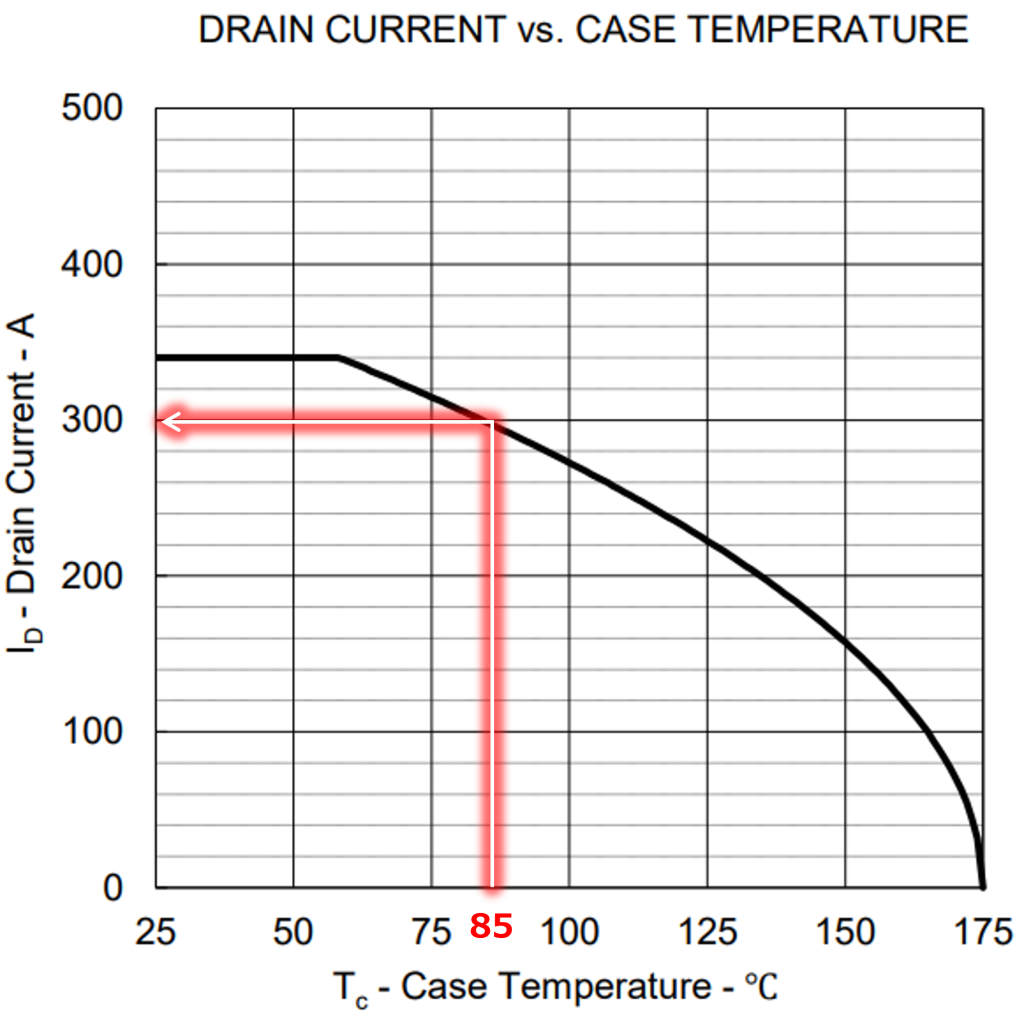

データシートには“Pd(許容損失) vs Tc(ケース温度)特性”のグラフの記載があります。(Fig.4)このグラフから使用条件のTcにおける許容損失が求められます。今回はTc : 85℃としましたのでグラフの読み取り、もしくは正確に求める場合は傾きからTc : 85℃における許容損失Pdを算出します。

今回であれば25℃@468W* 、 175℃@0W → 3.12W/℃の傾きのためTc : 85℃で280.8Wと算出できます。

*468Wは絶対最大定格から決定

468W定格に対して280.8Wですので、ディレーティングとしては60%と求まります。

Fig.4 「RBA300N10EANS-3UA02」 Pd vs Tcグラフ

パルス幅による許容損失の調整

パルス幅によってDC負荷条件とは異なる許容損失が定義されます。

パルス幅と許容損失の関係は熱抵抗から導出します。

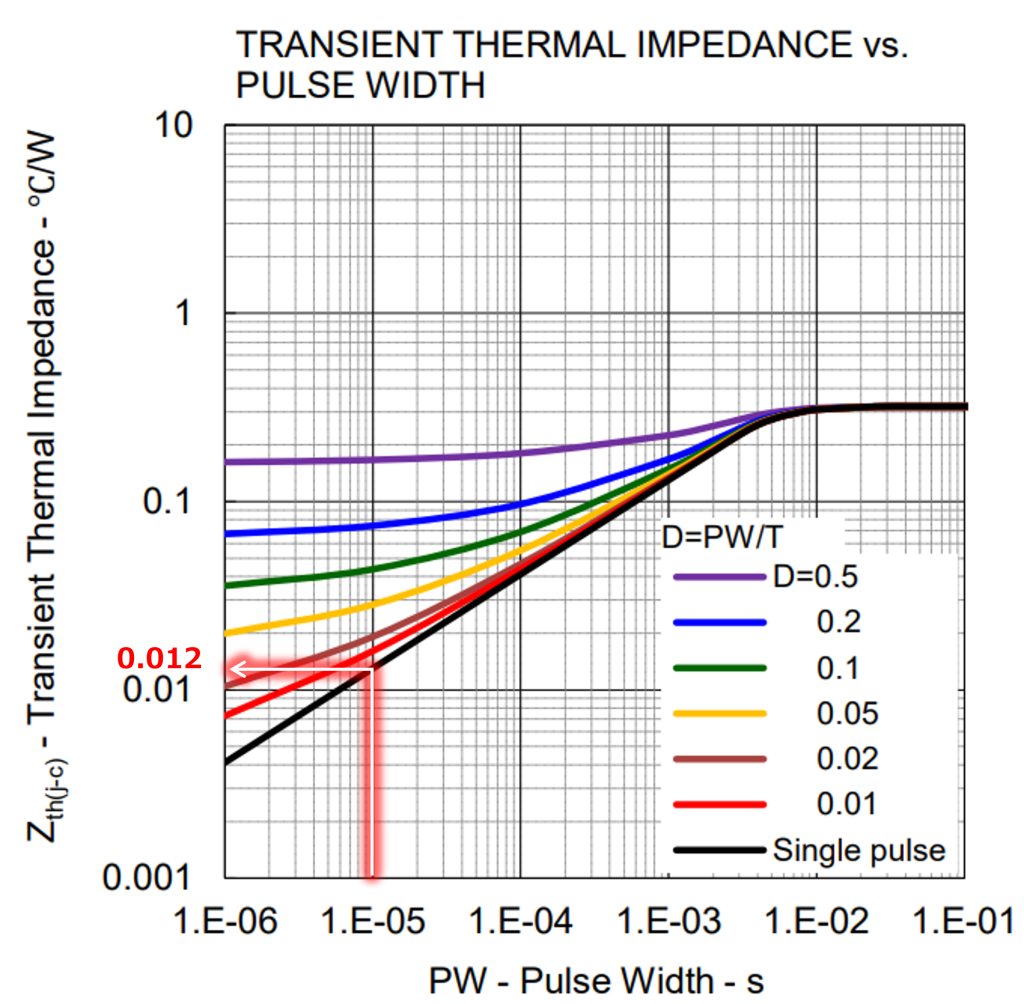

①データシート記載の“過渡熱インピーダンス特性”からパルス印可時の熱抵抗を導出

単発パルスのため黒線(Single Pulse)、パルス幅10us(1e-5 s)の値を読みます。対数軸になっていることに注意して0.012 ℃/Wと決定しました。(Fig.5)

Fig.5 過渡熱抵抗インピーダンス特性

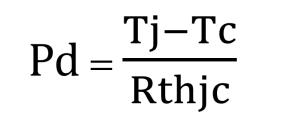

②熱抵抗から許容損失を導出

下記式を用いて算出します。

Tj : ジャンクション温度(データシート記載の最大定格, 本製品だと175℃)

Tc : ケース温度(ケース温度のディレーティングは別途行っていますので、ここでは25℃とします)

Rthjc : 熱抵抗(上記で求めた値を代入)

それぞれ代入して今回の印可パルスにおける許容損失を導出します。

Pd = (175 – 25) / 0.012 = 12500W

ディレーティング後のSOA領域の作成

①許容損失による制限ラインの再計算

上記計算結果からTc : 85℃という温度条件によるディレーティングと、パルス幅10usによる許容損失の調整を加味すると、今回の条件では許容電力は以下になることがわかります。

12500W * 0.6(60%) = 7500W

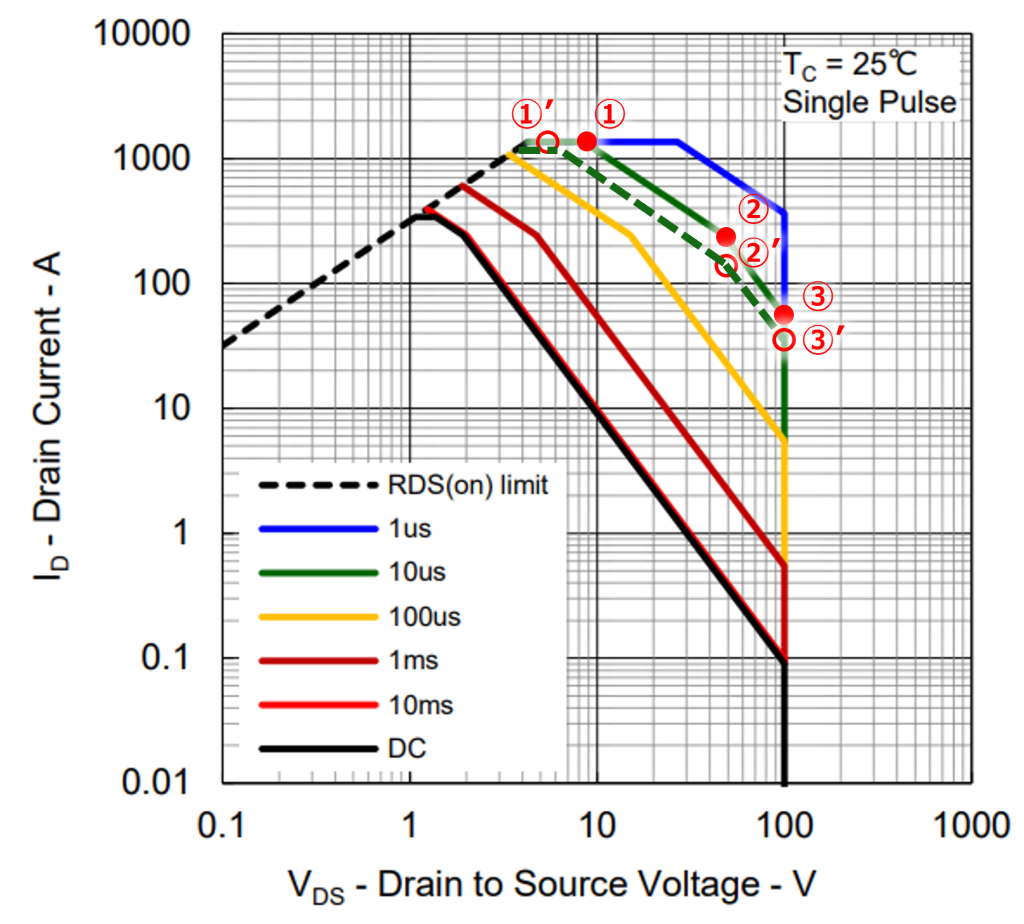

Tc = 25℃ におけるSOAの領域を決定する各点①,② (Fig.6)を7500Wの損失の点に置き換え、元の領域をスライドさせることで許容損失ラインのディレーティング後のSOAの描画が可能です。①Pd = Id * Vdsの式にId = 1360A (絶対最大定格), Pd = 7500W を代入

Vds = 5.51 V

→①’ (5.51V, 1360A)にシフト②Pd = Id * Vdsの式にVds = 48V (グラフからの読み取り値), Pd = 7500W を代入

Id = 156.25 A

→②’ (48V, 156.25A)にシフト

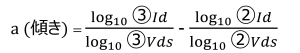

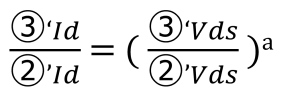

②二次降伏による制限ラインの変更

二次降伏ラインは単純な損失による導出ができず、もとのSOAの制限ラインを平行にシフトする形で再描画します。

そのため、元のSOAの傾きを導出します。傾きはyの変化量/xの変化量で導出できますが(中学生ぶりに登場です)、両対数グラフになっている点には注意です。ここから少し難しくなりますが頑張りましょう。

計算するとa = -1.95 と求まります。

こちらの傾きとスライドさせるラインの起点となる②’の座標から以下の式を用いて③’の座標を求めます。

こちらも計算すると ③’Id = 37.36 Aと求まり、③’は (100V, 37.36A)の点と求まります。

③電流定格による制限ラインの変更

本製品であればId vs Tc特性の記載がありますので、Tc : 85℃のドレイン電流を読みディレーティングを考慮します。Tc : 85℃で300Aとなるので、定格360Aに対して5/6になることがわかります。(Fig.7)

そのため、10us パルスの定格電流が1360Aですので、5/6のId : 1133Aと求められます。

最後に、①’-②’を結んだ制限ラインと今求めた電流定格との交点をつなげば、晴れてFig.6のようなSOAラインが描けるということがわかります。お疲れさまでした。

Fig.6 Id vs Tc特性のグラフ

Fig.7 ディレーティング後のSOAライン

SOA領域内に収まらない場合の対策

より定格の大きい(SOA領域が大きい)MOSFETへの変更

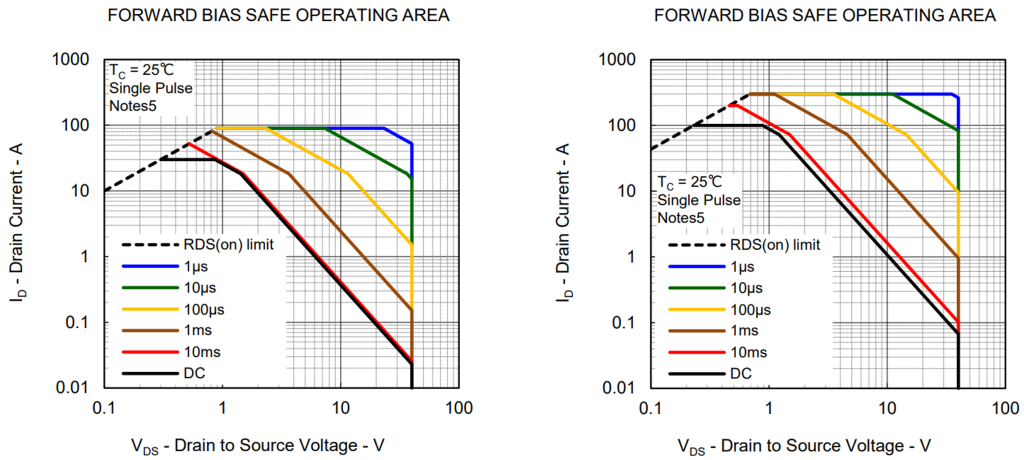

例えば下記ルネサス製MOSFET 2製品のSOAを比べると、定格の大きい製品(RBE023N04R0SZN6)ではDCおよびPulseそれぞれにおいてSOAが広がっている(右上に拡張されている)ため、より電力損失の大きい波形を印可できることがわかります。

| Product | Vds | Rdson | ID(DC) |

| RBE100N04R0SZN6 | 40V | 10mΩ | 30A |

| RBE023N04R0SZN6 | 40V | 2.3mΩ | 100A |

Fig.8 ルネサス製「RBE100N04R0SZN6」SOA Fig.9 ルネサス製「RBE023N04R0SZN6」SOA

原因に対する対策の実施

サージやリンギングの影響でSOA範囲外になる場合、スナバ回路を設ける、ゲート抵抗によるスイッチング速度の調整、アートワークの変更による寄生インダクタンスの低減などを実施します。

また絶対最大定格やSOAの範囲内であっても素子保護のために過電流(過電力)保護や加熱保護、電流制限回路等を設けること場合もあります。一部MOSFETには上記保護機能を内蔵した保護機能内蔵のMOSFET、”サーマルFET”があります。サーマルFETは通常のSOA領域に加え、保護機能の動作範囲についても記載があります。

保護機能付きFETのSOAの見方

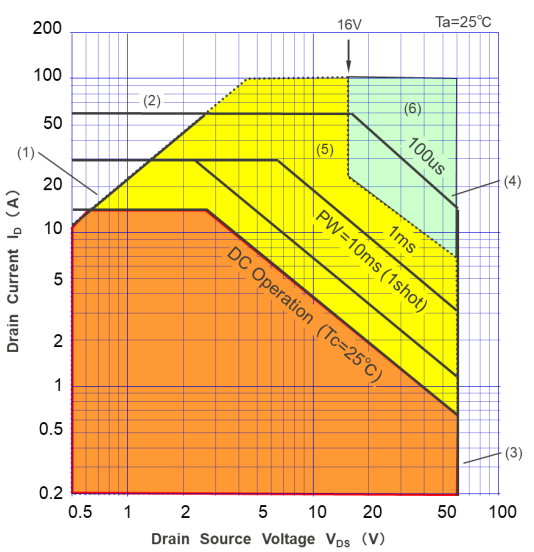

下記はルネサス製サーマルFET「RJF0618FJPE」のSOAですが、実線で示されたSOAに重ね合わせる形で保護動作可能な領域が図示されています。

Fig.10 ルネサス製サーマルFET「RJF0618FJPE」のSOA

実線で枠取られた領域は上記で説明した内容同様のSOA領域です。

加えて、黄色領域を超えた場合は過熱遮断動作が起こります。ただし「周囲温度の上昇」や「的確な放熱が行われない」などの要因で、チップ内チャネル温度が 加熱保護動作温度以上となった場合には黄色領域内でも意図せず保護機能が作動してしまいますので、十分な放熱設計を行う必要があります。

緑色領域は高電圧且つ高電流な領域であり、負荷短絡が起こった場合の電力が高くなるため、サーマル FET の温度検出~遮断動作までの制御回路応答速度が間に合わず、MOSFET が電力(熱)破壊に至ります。

まとめ

MOSFETのSOAグラフは、素子の性能と安全性を視覚的に示す重要な資料です。適切な回路設計、部品選定、放熱設計のためには、グラフの見方と各制約要素を理解し、用途ごとに安全領域を厳密に守ることが不可欠です。SOAをしっかりと読み取り、信頼性の高いMOSFET回路設計を目指しましょう。

出典

- ルネサスエレクトロニクス, 「パワーMOSFET アプリケーションノート」R07AN0006JJ0110, 2022.12.5

- ルネサスエレクトロニクス, 「サーマルFET活用ガイド」R07AN0010JJ0100, 2024.2.19

- ルネサスエレクトロニクス, 「RBA300N10EANS-3UA02 Datasheet」, 2025.6.30

- ルネサスエレクトロニクス, 「RBE100N04R0SZN6 Datasheet」, 2025.8.7

- ルネサスエレクトロニクス, 「RBE023N04R0SZN6 Datasheet」, 2025.8.7