- 公開日:2025年09月30日

- | 更新日:2025年10月01日

降圧DC/DCコンバーターのスイッチング波形と効率の関係について考察してみた

- ライター:Ryo Nishino

- 電源

はじめに

近年、電子機器の高性能化・省電力化が進む中で、DC/DCコンバーターの電力変換効率はますます重要な要素となっています。効率が低いと、電力の無駄が発生し、発熱やバッテリー寿命、システム全体の安定性に悪影響を及ぼします。特にモバイル機器、車載機器、IoTデバイス、産業機器などでは、効率の良し悪しが製品の競争力に直結します。

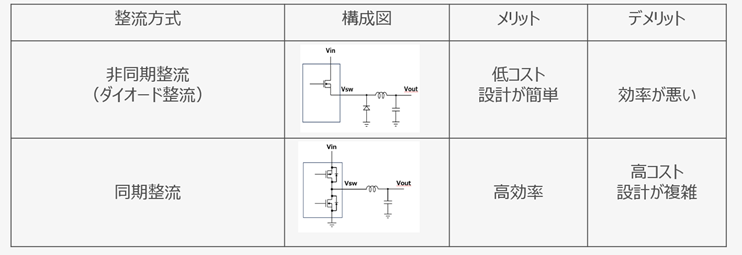

その効率を左右する要素の一つが整流方式です。DC/DCコンバーターでは、電流の方向を制御する整流が不可欠であり、主に「同期整流」と「非同期整流」の2方式があります。効率を最大化するためには、アプリケーションに応じて適切な整流方式を選択することが重要です。したがって、DC-DCコンバータの設計においては、整流方式の特徴を理解し、効率との関係を把握することが不可欠です。

整流方式、制御モードについて

降圧DCDCには整流方式や制御モードにいくつかの種類があります。実際なぜ整流方式によって効率が変わるのか、波形か考察してみました。具体的には、ローサイド側がダイオードを使って整流する非同期整流、MOSFETを使用する同期整流があります。それらについてそれぞれの違いについて簡単にまとめたいと思います。

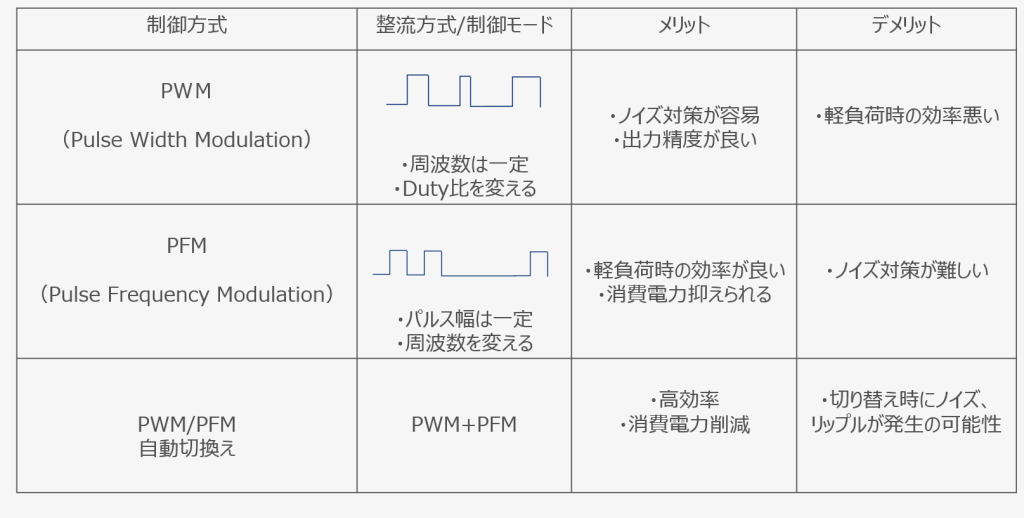

今回は上図の整流方式/制御モードの違い毎に、スイッチング波形と効率の関係を確認したいと思います。以下の3種類のルネサスエレクトロニクス製降圧DC-DCコンバータの評価ボードを使用しました。それぞれの評価ボードを無負荷状態から負荷電流を1Aまでの効率とその時の波形を測定いたしました。

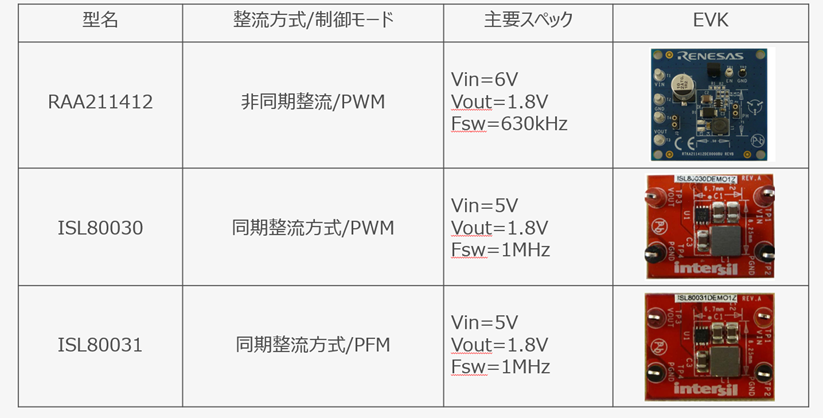

非同期整流の効率

それでは非同期整流RAA211412の効率を見ていきましょう!

簡単な回路図が下左図となり、各負荷電流におけるそれぞれVin、Vout、Iinを測定し効率を計算しました。

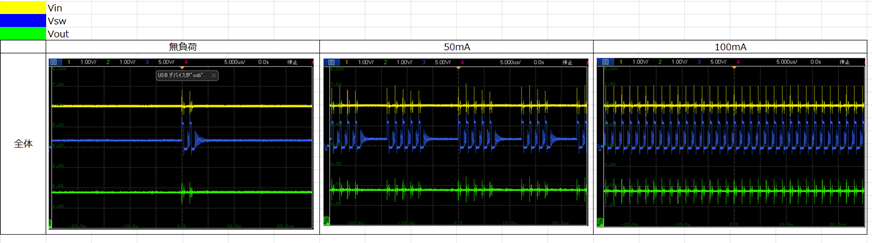

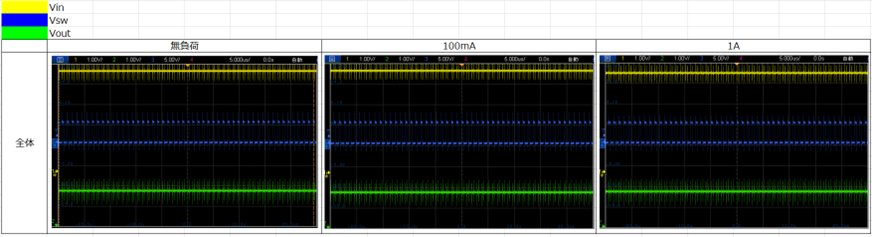

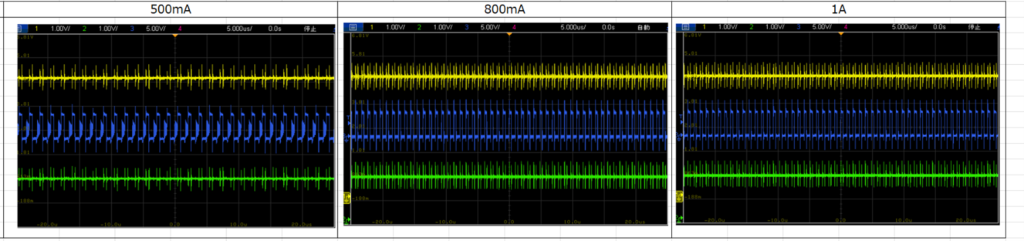

またオシロスコープで負荷電流ごとVin、Vout、Vswを測定・考察しました。

上図からわかるように軽負荷時(10mA以下)の効率が悪く、負荷電流が増加するにつれ、効率が上昇していきます。

そしてIout=0.1A~0.2A程度でピークを迎え,それ以降は効率が下降していくのが分かりました。波形からも負荷電流が増加するにつれて、スイッチング回数が増加しているのが分かます。

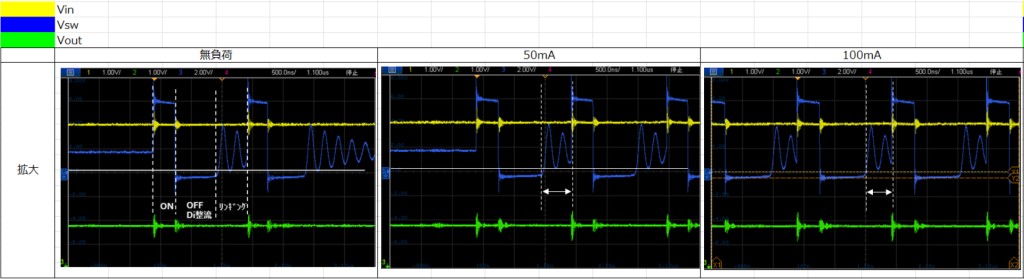

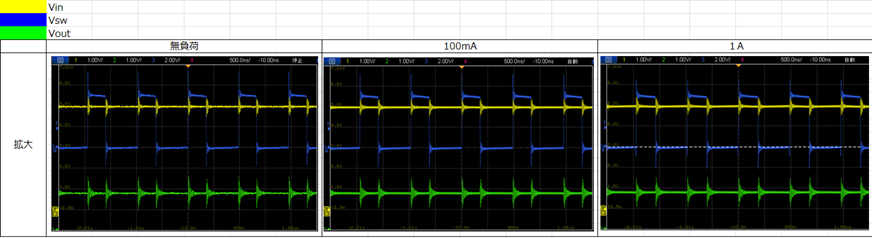

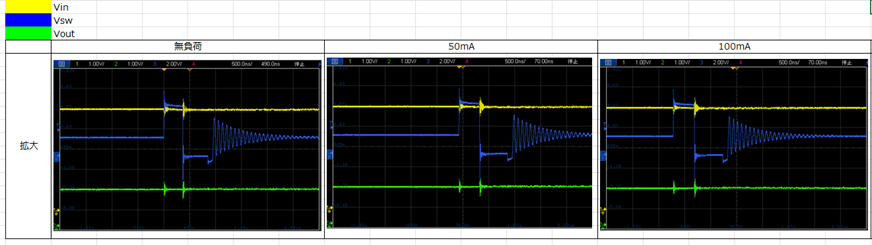

先程の波形をより拡大したものがこちらになります。軽負荷時は2次側の消費分が少ないが、ダイオードで逆流を防止しているため、電流の行き場がなく、Vout-ダイオード間でリンギングが起こる。

(GNDレベルよりマイナス側に見えているのが波形のOFF区間でダイオード整流している箇所)

負荷電流が大きく成るにつれリンギング時間が短くなっていき、150~200mA付近でリンギングが見えなくなり、完全な連続モードに切り替わります。これ以降負荷電流を流しても、ハッチ部全てダイオードロスとなるため、効率上昇は望めず、効率が低下します。このことからリンギングがなくなる150~200mA付近で効率ピークとなり、これは効率カーブの結果とも一致することが確認できました。

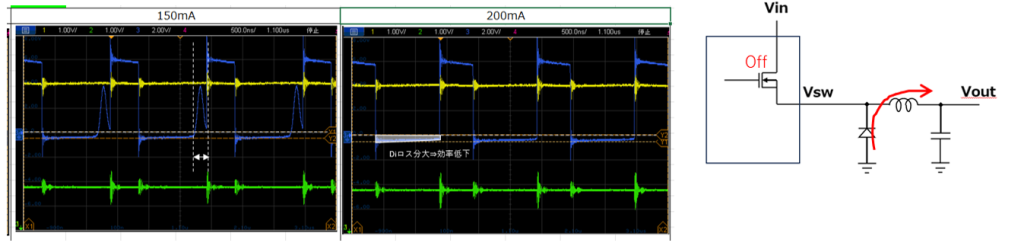

同期整流の効率

上図からわかるようにPWM制御であるISL80030では軽負荷時の効率が非常に悪く、負荷電流が増加するにつれ、効率が上昇していきます。それに対して、PFM制御であるISL80031では軽負荷時の効率がISL80030に比べて、非常に良いことが確認できます。これらの原因について先程同様にオシロスコープのVswの波形から考察します。

■PWM

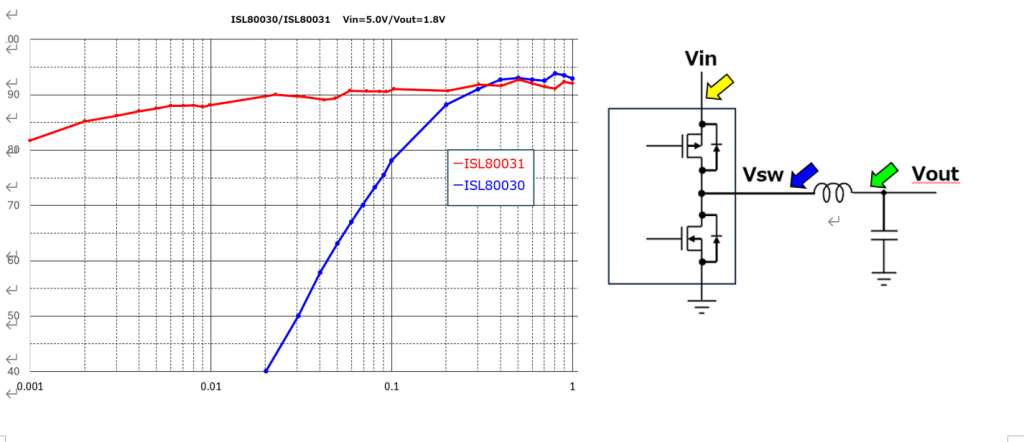

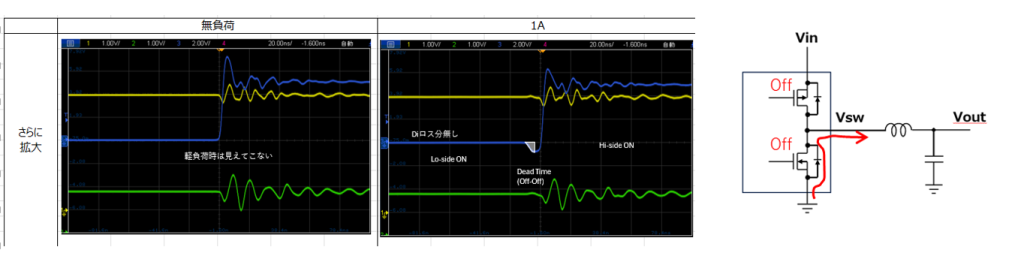

上図から負荷電流に関わらず、スイッチング回数は一定であることが確認できます。このことから負荷電流が小さくても、スイッチング回数は変化しないので、軽負荷になればなるほど効率が悪化することが確認できました。

上図は無負荷時と1Aを流した波形をさらに拡大した図となります。ローサイドON→ハイサイド ONの間にデッドタイムが確認出来ます。この区間だけボディダイオード経由で電流を引いている。非同期整流と比較すると、ロス分はデッドタイムのボディダイオード部分だけで、 ローサイド ON時のダイオードロス分が無いのが確認できます。こちらが高負荷側で高効率が実現出来ている要因であると考察できました。

■PFM

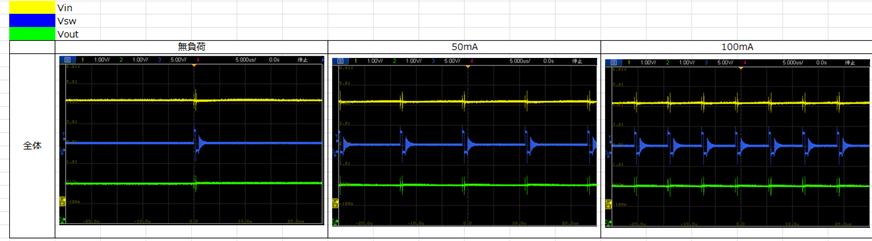

上図から負荷電流の増加とともにスイッチング回数が増加していることが確認できます。負荷によってスイッチング回数が変化するので、無駄なスイッチング回数が減り、スイッチング損失が低減され全体的な効率が向上することが確認できます。波形は、非同期整流に似ていますがローサイドのOn時のダイオードロス分が無いのでより高効率になります。

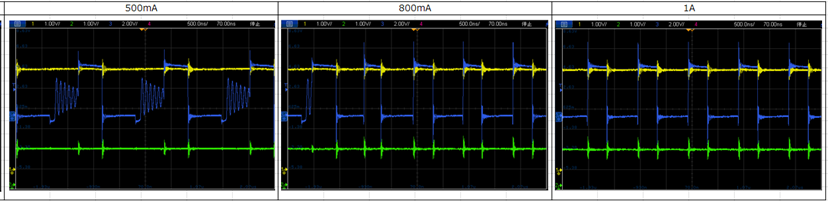

上図は先程の波形を拡大したものとなります。負荷電流が増加するにつれて、リンギング時間が減っていくことが分かりました。

800mA付近でリンギングがなくなり、ほぼPMWと同じ連続パルスに切り替わっています。今回測定はしていないですが、PFM/PWM自動切換モードがあれば、PFMとPWMの効率のトップを取るようなポイントでモード切換えするのが理想と想定されます。

まとめ

今回は整流方式、制御方式による効率の違いを波形から考察しました。それぞれの効率の特徴については以前から知っていたものの、「なぜそのような違いがあるのか」という理由までは理解していなかった方にとって、有益なものとなれば嬉しいです!