- 公開日:2018年11月30日

- | 更新日:2022年10月14日

新人FAEの「人感リモートレリーズ」作成への道(2)

- ライター:やっとも

- その他

あらすじ

「人感リモートレリーズ」を考案し、製作に取り掛かる準備が整いました。序盤にして希望が見えてきました!

今回は赤外線センサの動作を行います。この調子で駆け抜けていきます!

まずは部品を動かしてみる

電子部品を入手すべく向かったのは「秋葉原」。富士エレ本社から歩いて10分程で電子部品を取り扱うお店に行くことができます。入手した部品はどれも初めて扱うものばかりなので、まずは主要部品の基本動作を検証していきます。今回は「焦電型赤外線センサ」の動作を試してみようと思います。

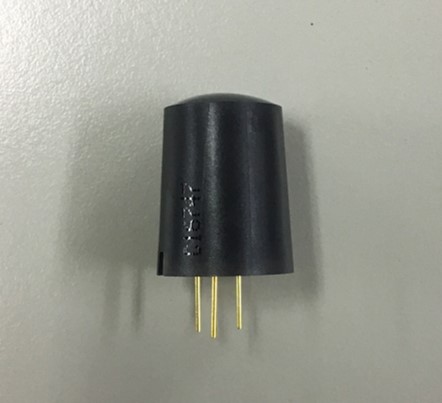

焦電型赤外線センサ

様々なセンサがありますが、検知範囲や検知条件が防犯に適している必要があります。幾つかあるセンサの中から、今回は一般家庭用としてポピュラーな「焦電型赤外線センサ」(以下モーションセンサ)を使用することにしました。

図. 焦電型赤外線センサ

焦電型赤外線センサとは

センサに入る熱の変化を検知するものです。人間は熱エネルギーを赤外線として放出しています。センサには、強誘電体と呼ばれる焦電素子(熱エネルギーを電荷に変えるもの)が入っています。強誘電体が人間から発せられる微弱な赤外線を検出し、温度変化が起こった場合に電圧を発生させます。

よって、検知範囲内の背景(床・壁など)と熱源(人体など)との温度差の変化に応じて動作します。また、一定時間熱源に動きが無ければ熱源は感知されません。なので、検知エリア内に人がいたとしても、動きがなければ検知しません。

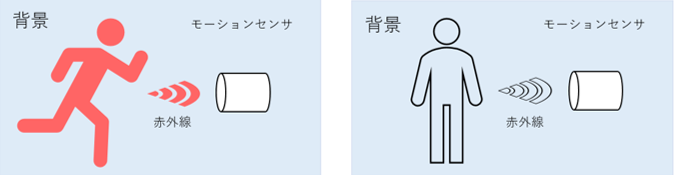

図. モーションセンサ検出の様子

背景と温度差があり、動きがあるものを検知する。一度検知しても動きがなくなれば検知しなくなる。

背景との温度差を検出するので、人間以外の動物などにも反応してしまいます。これは検出サイズを700×250 mm で人間に想定したものを選ぶことで解決としました。

一定時間熱源に動きがなくて反応しないというのは、むしろ無駄に写真を撮り続けるのもバッテリーが勿体ないので、問題ないです。

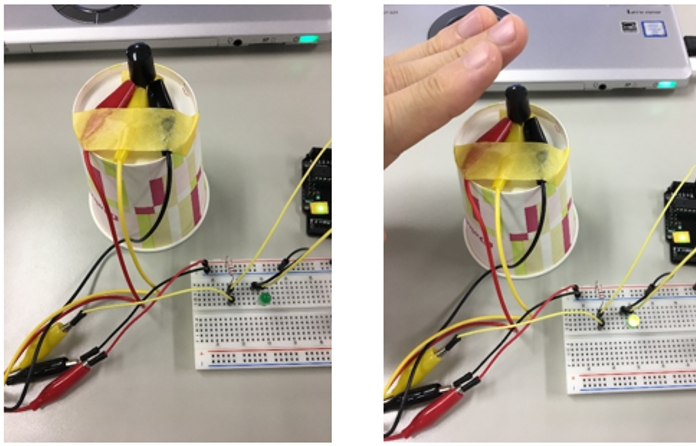

基本動作① モーションセンサ

センサの反応は、シリアルモニタというツールで確認することが出来ます。センサが人を感知して生じた電圧は、マイコンに組み込まれている10ビット解像度のアナログ・デジタルコンバータで、0~5Vを0~1023までの値に変換して表されます(10ビット=10進数で1023)。

では、モーションセンサとLEDを用いてLEDを点滅させてみようと思います。

図. センサに手をかざすとLEDが点灯する

LEDを点灯させることが出来ました。データシートの通りにセンサを接続し、ソフトはMaruduino言語でささっと書けばでき上がりです。

とはいえ、何度かセンサの接続ピンを間違えたり初歩的なミスをいくつかしましたが、、、

データシートをよく読む練習が出来たということで、いい機会でした笑

モーションセンサの動作に成功しました。いい感じです!このまま残る部品の動作も乗り切ります!