- 公開日:2019年03月29日

- | 更新日:2024年03月14日

絶縁DC/DC電源の設計って、こんなに簡単なんです

- ライター:Polnaref

- 電源

はじめに

電気機器において当然のように使用されている絶縁電源ですが、それを設計するには、卓越したノウハウが必要です。そのため、絶縁電源に関しては、電源専業メーカーが販売している安全規格に準拠した絶縁電源モジュールを使用している方も多いと思います。しかし、これが結構高価で製品のコストを押し上げているケースをよく見かけます。実際お困りの方も多いのではないでしょうか。

今回は、Texas Instruments(以下、TIと表記)が推奨している絶縁DC/DC向けトポロジーである、「Fly-Buck」を紹介します。

Fly-Buckとは・・・

Fly-Buckを一言で表すと、「降圧電源の設計で、絶縁電源を構成する」となります。

一般的な絶縁AC/DCで用いられる方式にFly-Back(フライバック)がありますが、こちらは設計的には昇圧電源回路ですね。Fly-BuckとFly-Back、どちらも読み方は「フライバック」ですが、前者が降圧方式、後者が昇圧方式となるため、設計方法は異なります。概要についてはこちらをご参照ください。

Fly-BuckとFly-Backでは、設計はFly-Buckの方が圧倒的に簡単です。

Fly-Buckの利点

その1:設計が簡単

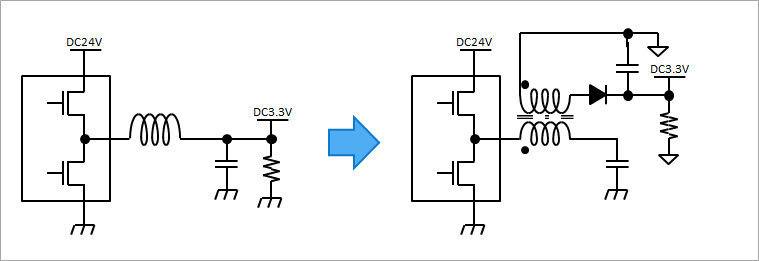

非絶縁DC/DCは多くの方が設計を経験していると思いますが、Fly-Buckではその設計手法や計算をそのまま用います。

実はインダクタをトランスに置き換えるだけなんです。

例えば、FET内蔵の同期整流DC/DCのICを用いて、24V入力、3.3V/0.5Aの非絶縁DC/DCを300kHzのスイッチング周波数で設計し、40~60uHのインダクタを使用するとしましょう。この電源回路を「絶縁の3.3V/0.5Aに変更したい」となった場合、インダクタを同程度のインダクタンス、かつ、巻き数比がおおよそ1:1のトランスに置き換えます。

その2:低コスト、自由なレイアウト

市販の電源メーカーが販売している絶縁DC/DCモジュールは多数ありますが、いずれも高価です。また、金属ケースに入っていたり子基板に実装されていたりすることが多く、広い実装面積を占有し実装箇所も限られてしまいます。

Fly-Buckであればトランスさえ置ければ絶縁性能を確保でき、さらに安価に構成することができます。

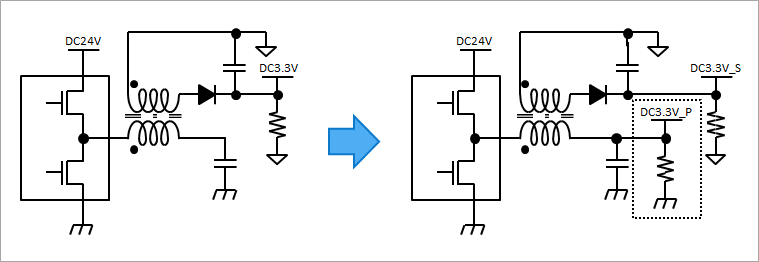

その3:1次側と2次側、同時に電力供給が可能

Fly-Buckは2次側に電力を供給するだけではなく、同時に1次側にも電力を供給することができます。

使用するトランスの巻き数比おおよそ1:1なので、2次側に3.3Vを供給しているFly-Buck回路は、1次側にも3.3Vの電圧を生成することが可能です。

従来の絶縁電源であれば、1次側、2次側にそれぞれ電源回路が必要でしたが、これなら1回路で済みますね。

Fly-Buckの注意点

利点があれば欠点もあります。Fly-Buckを使用する上で注意すべき点を紹介します。

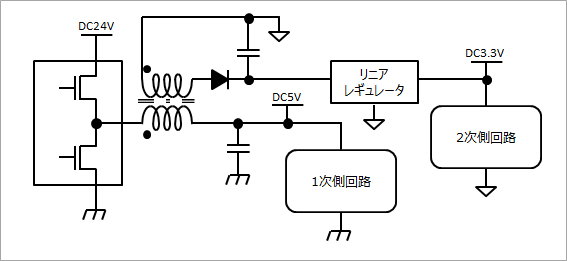

その1:2次側の電圧精度

Fly-Buckは基本的に1次側の電圧で帰還制御を行っています。2次側の出力電流が大きく変動した場合、1次側の出力電圧も変動するため、ICは電圧を一定にしようと発振周波数やDutyを制御します。その結果、1次側の出力電圧は一定に保たれますが、トランスや整流ダイオードによる損失を加味することができないため、2次側出力電圧を一定に保つことは出来ません。また、1次側の負荷電流が変化すると、2次側の出力電圧も変化します。

2次側で安定した電圧を得たい場合、リニアレギュレータ等を併せて設置することをお勧めします。出力電圧も1次は5V、2次は3.3Vのように高低差を設けるとさらにいいでしょう。

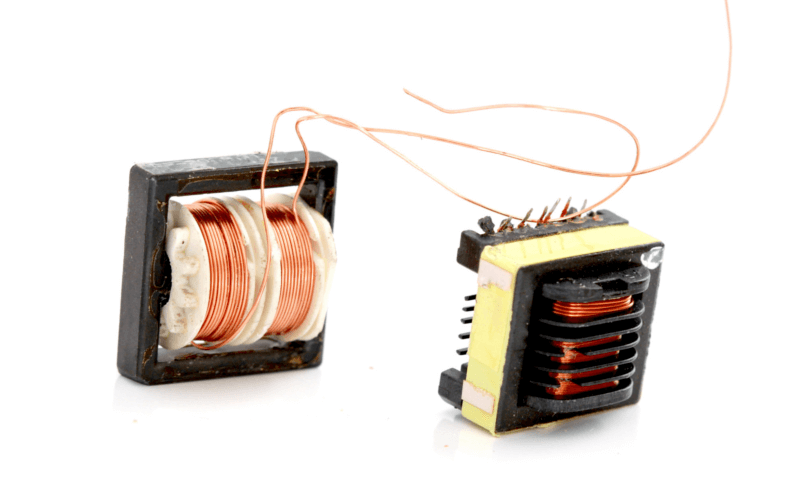

その2:絶縁トランス

2次側の出力電圧は、1次側の出力電圧とトランスの巻き数比で決定されます。1次側出力電圧が3.3Vの場合、2次側はダイオード整流なので、トランスの巻き数比が1:1では2次側出力電圧は3.3V-Vfとなり低くなってしまいます。そのため、1.1:1や1.2:1の様に2次側の巻き数比が若干大きいトランスを使用するのが無難です。

トランスをカスタム品ではなく、カタログ品を使用するのであれば、Würth Elektronik社が、品数も豊富でお勧めです。

Fly-Buckを動かしてみた

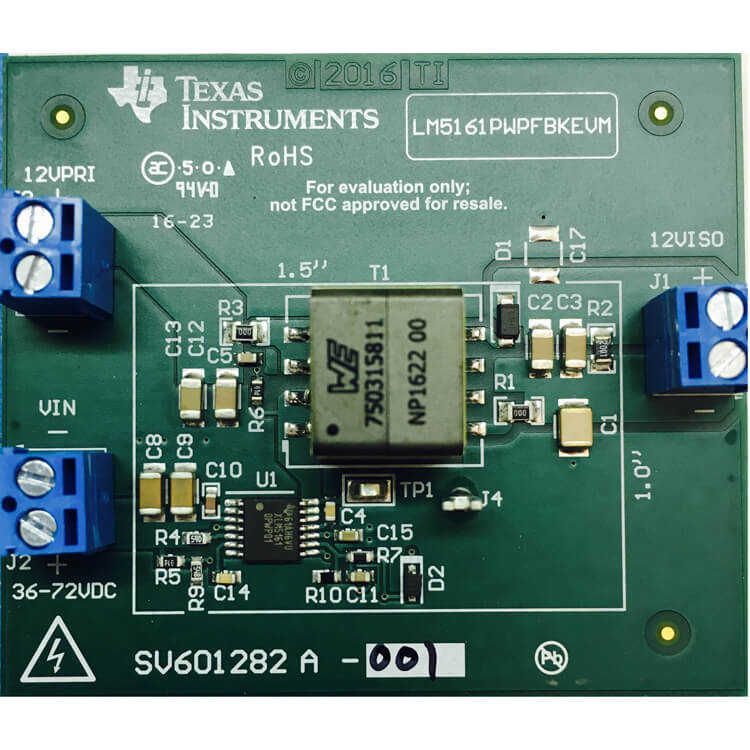

実際にFly-Buck評価ボードを動かし、出力電圧と効率を計測してみました。今回使用した評価ボードはLM5161PWPFBKEVMです。

LM5161PWPFBKEVM

LM5161を選んだ理由は、

- 入力電圧が100Vまで対応していて、多様な電源回ICを共通化できる

- 最大1MHzのスイッチング周波数

- 最大1AのFETを内蔵

の特徴からです。絶縁トランスも実装されていてお得感があります。

シルク線で囲まれた部分が電源回路の実装領域です。縦25mm x 横37mm あります。中央に鎮座しているのがトランスです。入力コネクタ(左下)と出力コネクタ(左上:1次側、右:2次側)が実装されています。

動かす前に、この回路の素性を調べる必要があります。ICの特性や回路図、トランス等の設計情報は下記URLからどうぞ。

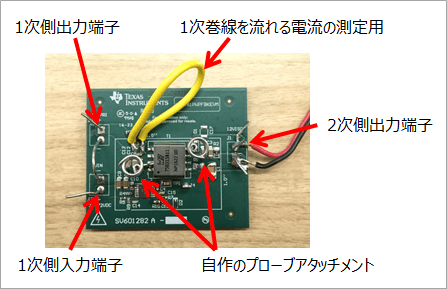

実験中に配線が外れたりするのを防ぐため、コネクタから直付けにしました。また、手放しでプローブを当てられる様、プローブアタッチメントを錫メッキ線で自作しました。作るのに多少のコツは要りますが、プローブのグランドループを小さくでき、プローブを固定できるため、電源回路の波形測定では非常に便利です。

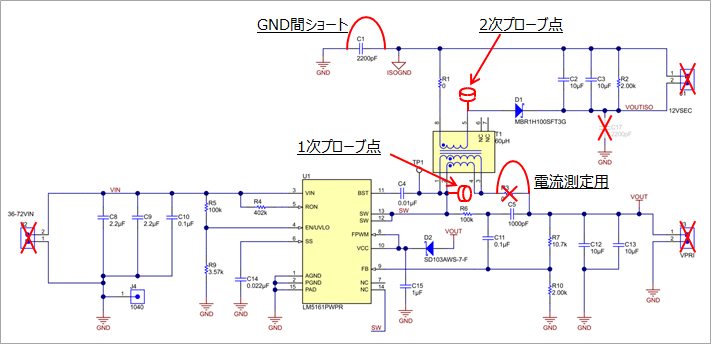

改造箇所は下図の通りです。

出典:Texas Instruments Inc. LM5161PWPFBKEVM User’s Guide(SNVU505)

C1は2次側コモンモードノイズ除去用のコンデンサですが、測定時にはオシロスコープのプローブを介して短絡されてしまうため、予め基板上でショートさせています。

評価環境の構築

余談ですが、「火を入れる=電源を入れる」って共通の表現ですよね?稀に会話で「火を入れる前に端子間の・・・」とか言うと、「え?火!?」という顔をされる時があります。

LM5161のデータシートや評価ボードのユーザーズガイドにはFly-Buckの特性や波形が事細かく記載されていますが、筆者はひねくれ者なのでそのまま信用することなく実測したいと思います。

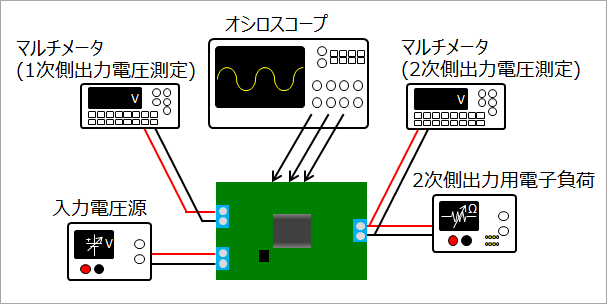

という訳で、下図のような測定系を組みました。はたして、どんな結果になるか楽しみです。

「こいつ、、、動くぞ!」

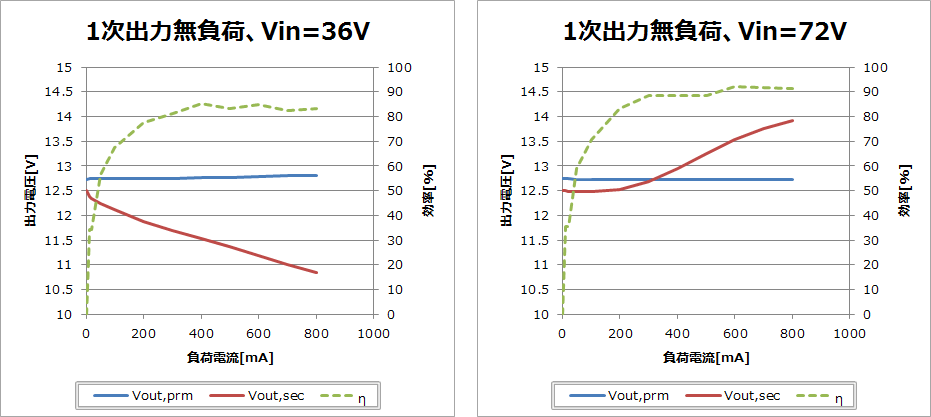

1次側出力を無負荷、2次側出力を0~800mAで変化させた時の出力電圧と効率をプロットしました。

左はVin=36V、右はVin=72V時のグラフです。負荷電流を大きくしていくと、帰還制御が行われている1次側ではほとんど変化が無いのに対し、2次側の出力電圧が極端に低下していくことが分かります。

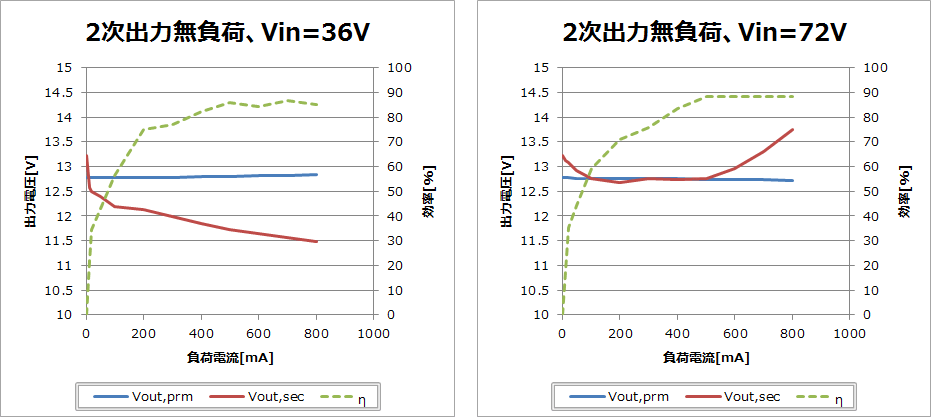

次に2次側出力を無負荷、1次側出力を0~800mAで変化させた時の出力電圧と効率をプロットしました。

1次側の電圧を一定に保つよう制御が行われているため、1次側の負荷電流が大きくなるとスイッチング周波数が高くなり、COT(Constant On Time)制御方式なので相対的にDutyが大きくなります。その結果、2次側出力電圧が上昇します。

まとめ

今回はTIの評価ボードをそのまま動かしてみましたが、簡単な構成ながらも効率はどれも80%越えとなり、絶縁電源としては十分使える性能だと思います。これまで絶縁DC/DCモジュールばかりを使っていた方、”絶縁”の言葉にアレルギーを起こしていた方も、非絶縁DC/DCと同じ考え方で構成できる「Fly-Buck」を検討してみてはいかがでしょうか。

Texas Instruments社の製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。

Texas Instruments社

メーカーページはこちら