- 公開日:2019年11月07日

- | 更新日:2024年02月13日

距離測定をするセンサとは?使用環境による最適解を提案!

- ライター:TAZ

- センサー

昨今、距離を測定するセンサ、通称、測距センサやToFセンサ(Time of Flight)と呼ばれるセンサが車載をはじめとしたさまざまな市場で、盛り上がっています。この測距センサを使用して、距離がわかることはもちろんのこと、距離測定の機能を応用してある物体との衝突を未然に防止する機能や、セキュリティ向けとして、誰かが侵入してきたことを検知できるなど、さまざまな分野に応用されています。また、点ではなく、面で距離の情報をとらえることにより、3次元の計測も可能になります。

本記事では、測距センサの種類や特徴に関して、紹介いたします。

測距センサの種類と特徴

測距センサは、大きくわけて、光学(LiDAR)と、電波(ミリ波、Radar)、超音波の3つです。それぞれの特性を活かして、活用できるアプリケーションが変わります。例えば、それぞれのメリットとして、LiDARであれば、解像度を高くとれることから、人やものなどを見分けやすいこと、RADARであれば、測定距離をとりやすく、遠い物体の検知ができること、超音波では、導入コストをおさえ、安価に開発を進めることができるなどのメリットがあります。

それぞれの特徴に関して、以下にまとめましたので、ご確認いただければと思います。

| 光学(LiDAR) | ミリ波(RADAR) | 超音波 | |

|---|---|---|---|

| 測定距離・精度 | 距離:レンズに依存 精度:数mm程度 |

距離:アンテナに依存 精度:0.1mm単位 |

距離:トランスデューサに依存 精度:およそ10m程度まで |

| 識別性能 | 小型でも識別が可能 |

小型でも識別が可能 |

ある程度の大きさがなければ測定が出来ない |

| 検出対応速度 | 光速と同等の速度 |

測定している間、電波を飛ばしている |

超音波なので音速程度の速さ |

| 導入コスト | 照射/受光用のレンズが別で必要 |

電磁波を扱うため、電波法の認証を行う必要がある |

システムが簡素で安価 |

| 小型/軽量化 | 照射/受光用のレンズが必要 |

アンテナの小型化が可能送受信用にそれぞれ必要 |

トランスデューサのみで送受信が可能 |

| 測定可能環境 | 霧やホコリが舞うような環境測定が難しい |

明るさや視界不良な天候でも計測することが可能 |

液体や気体、固体の中でも測定可能 |

| 検出しにくい物質 | 光を透過、吸収する物質 |

非金属物質 |

音を吸収する物質 |

表1.ToF方式比較

LiDARについて

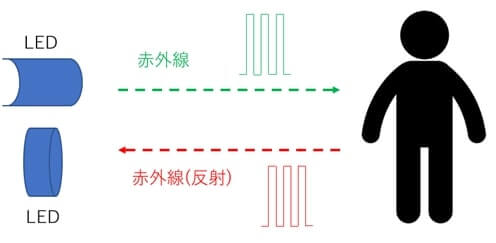

LiDARとは、Light Detection and Rangingの略後で、前章でも述べたように、光の位相差を活用した計測方法になります。LED(Emitter)側から、IR信号を出力し、反射の信号(Receive)を計測して、その距離を見積もります。

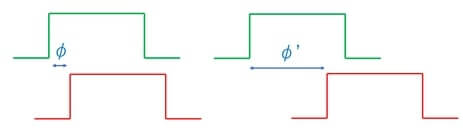

反射の信号は、位相が変化しているため、そこから距離を見積もることができます。

図1.LiDAR原理

図2.LiDAR波形

詳細は、以下をご確認ください。

上記の説明では、1点に対する距離の測定になりますが、近年、これを面で捉える、つまり3次元として、検知するソリューションが出てきています。3次元で、計測できると、物体の形を立体的に検知することができるので、以下のようなアプリケーションで使用することができます。

| アプリケーション | 説明 |

|---|---|

| 車 | 車の周囲に他の車や、人、もの、動物がいないかを検知し、衝突を回避するために、使用されます。 |

| 顔認証 | LiDARを使用することにより、顔の深さまでわかるので、RGBカメラと組み合わせることによって、セキュリティの高い顔認証の実現が可能です。 |

| ロボットピッキング | LiDARにより、3Dの形状がわかるので、ロボットが物体の形を認識し、ピックアップができます。 |

表2.LiDAR実用例

RADARについて

RADARとは、Radio Detection and Rangingの略語で、電波を使用して物体との距離を認識できます。他の方式と比べて、対象物の移動方向がわかることや、野外の設置において、天候に左右されにくいなどのメリットがあります。

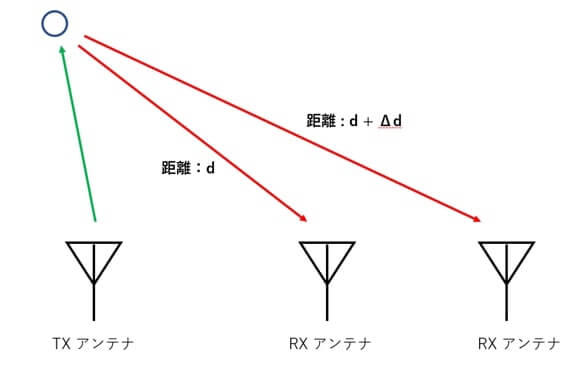

この方式では、パルス状にした電波を送信アンテナから送信し、物体に当たってその反射波が受信アンテナに戻ってくるまでの時間を測定します。この場合、受信アンテナを2本設置することで、その位相差を検知することができるので移動方向も確認することができます。実際のユースケースでは、この送信アンテナと受信アンテナが複数あり、3次元で物体の距離をみることができます。

図3.RADAR原理

詳しい原理は、以下をご覧ください。

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/texas_instruments/128213/

この方式を利用したアプリケーション例は、以下の通りです。

| アプリケーション | 説明 |

|---|---|

| 車 | 他の方式と比べて、距離を延ばせることや、外乱に強いことから、こちらも車の周囲の確認のために使用されます。 |

| セキュリティ | 外部からの人の侵入を検知するために使用されます。

また、人と武器(銃器や、ナイフ)の反射率の違いから、武器を持っている人の検知も可能です。 |

| 交通監視 | 距離がとれるので、高速道路の速度監視などに使用されています。 |

| バイタルモニタセンシング | 人の鼓動を検知することができます。屋内や、車内での見守り計として、使用することができます。 |

表3.Radarの実用例

超音波センサについて

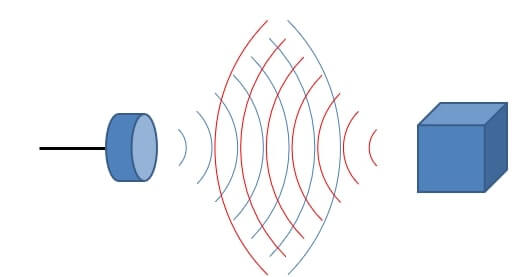

超音波センサとは、その名の通り、超音波を発して、その返ってくるまでの時間を計測します。他の方式と比べて、システムが安価に構築できる、熱、光、チリ、ホコリがあっても影響を受けないことが利点といえるでしょう。そのため、オイルミストが飛び交っている機械の加工工場や、粉塵が舞っている溶接工場などの環境でも、影響を受けにくいので、使用されることも多いです。

図4.超音波構造

詳細は、以下をご確認ください。

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/texas_instruments/127285/

この方式を利用して、さまざまなアプリケーションに応用されます。

| アプリケーション | 説明 |

|---|---|

| 車 | 車の済にあるパーキングアシストとして使用されます。 |

| 人感センサ | 人が近づいた際に、電気がつくセンサとして活用されています。 |

| 流量計 | 水や油などの流れの向きや、速度により、反射率が変わるので、その原理を使用して、流速計に使用されています。 |

表4.超音波方式の実用例

まとめ

いかがだったでしょうか?今回、それぞれの測距センサの特徴に関して、ご理解いただけたでしょうか。

実際には、もっと深く知りたい方や、まだまだ疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。

Texas Instruments社の製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。