- 公開日:2020年01月21日

- | 更新日:2022年12月01日

電子機器の回路面積を減らしたい 電源回路を省スペース化するためのポイント

- ライター:GT

- 電源

近年、基板の小型化、高密度化の要求がさらに進み、電源回路にも「省スペース」化が求められるケースが多くなりました。小型の電子機器を設計する場合、特にその傾向が顕著です。

電源回路を小さくする場合、まずICのパッケージの大きさに目が行きがちですが、電源回路全体の小型化を考える場合、パッケージの大きさ以外にも気にしなければいけない点がいくつかあります。

ここでは、電源回路を小さくするために、電源IC選定時に気にするべきポイント、また、省スペース化を図る上での注意点について、わかりやすく説明していきます。

リニアレギュレータvsスイッチングレギュレータ どちらが省スペース?

まずは、電源ICの大きな分類であるリニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2種類で、どちらがより省スペースなのかを考えていきましょう。

以前掲載した記事、「正しい電源を選定するポイント リニアレギュレータvsスイッチングレギュレータ」の中では、リニアレギュレータはスイッチングレギュレータと比較して、外付け部品が少なく、より回路面積を小さくできる、とご紹介しました。

理由としては、電源回路を構成するために必要な周辺部品の違いが挙げられます。中でも、スイッチングレギュレータを構成するうえで必要不可欠なインダクタは比較的サイズが大きく、回路面積に大きく影響します。

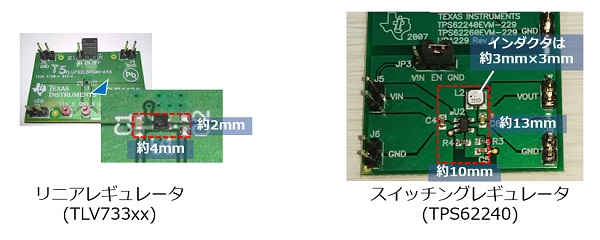

実際に、同程度の仕様(5Vin・300mA出力)のTIのリニアレギュレータ(TLV733xx)とスイッチングレギュレータ(TPS62240)の評価ボードを比較してみると、TLV733xxの回路面積は約8mm2、TPS62240の回路面積は約130mm2となっており、リニアレギュレータの回路面積はスイッチングレギュレータの16分の1程度となっています。

また、TPS62240に使用しているインダクタはおよそ3mm四方のため、インダクタの占める面積だけでリニアレギュレータの回路面積を上回ることになります。

デバイスに付加された機能の数により、周辺部品数は異なるため、どの程度の省スペースとなるのかは一概には言えませんが、一般的には、同程度の仕様の製品であれば、リニアレギュレータのほうが省スペースです。

図1 評価ボード比較

リニアレギュレータを採用するときには、発熱に要注意

では、回路面積を小さくしたい場合は必ずリニアレギュレータを使えばいいかというと、そうではありません。前述の記事の中で挙げた、リニアレギュレータの、発熱が大きいというデメリットを考慮する必要があります。

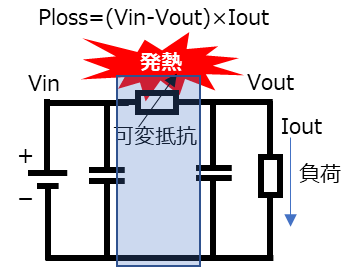

リニアレギュレータの場合、入出力電圧の電位差、負荷電流の大きさが、そのまま発熱に影響します。

図2 リニアレギュレータの発熱

一般的に、以下の計算式で求められるIC部での電力消費Plossが1W以下の場合、リニアレギュレータでの構成が検討可能と言えます。

%C3%97Iout%0A%5Cend%7Balign*%7D&f=c&r=300&m=p&b=f&k=f)

(Ploss:IC部での電力消費 Vin:入力電圧 Vout:出力電圧 Iout:負荷電流)

周囲環境温度等の条件にもよりますので、必ずしも1W以下でなければならないわけではありませんが、

- 1W以上の電力消費を許容できるパッケージを持った製品は限られていて、選択肢が少ない

- 十分な基板面積、外付けのヒートシンク、冷却ファンなど、放熱対策が必須となる

などの理由から、IC部で1W以上の電力消費見込まれる箇所で、リニアレギュレータを使用するのはあまり現実的ではありません。特に、省スペースが求められる小型基板の場合には、基板が放熱器としての役割を十分に果たせないため、許容できる電力消費がより小さくなる傾向になります。

そのため、使用条件を見誤ってしまうと、発熱が大きすぎて、ICの定格温度範囲を超えてしまうケースがありますので、小型基板などでリニアレギュレータを採用する場合には、IC部の消費電力を十分に低くする必要があります。

スイッチングレギュレータの省スペース化 その1 回路構成による違い

ここからは、スイッチングレギュレータを使用する場合に、省スペース化を図るために注意すべきポイントについてご紹介します。

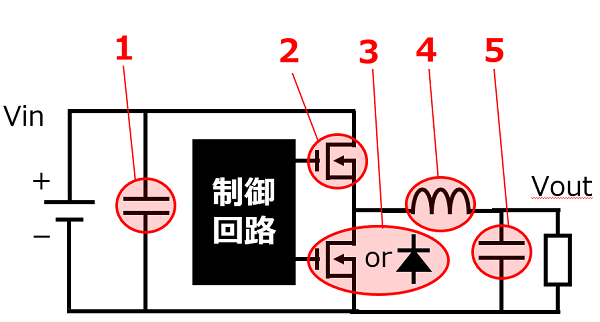

スイッチングレギュレータの基本回路は主に以下の5つの素子で構成されています。この図は降圧型スイッチングレギュレータの構成ですが、昇圧型、反転型も基本的に構成する素子は変わりません。昇降圧型の場合は、スイッチ素子がさらに2つ追加になります。

図3 スイッチングレギュレータの基本回路

- 入力コンデンサ

入力電流の変動を吸収し、入力電圧を安定させます。 - ハイサイドスイッチ

スイッチング動作を行う素子です。降圧型スイッチングレギュレータの場合は、入力電圧のエネルギーを出力側に伝えつつ、インダクタにエネルギーをためるサイクルの時にONにします。 - ローサイドスイッチ または フライホイールダイオード

降圧型スイッチングレギュレータの場合、インダクタにたまったエネルギーを負荷に供給する間にONとなる素子です。スイッチングレギュレータには、MOSFETを使用した同期整流と呼ばれるタイプと、フライホイールダイオードを使用した非同期整流と呼ばれるタイプがあります。 - インダクタ

ある電圧を異なる電圧に変換するために、必要不可欠な部品です。入力された電気エネルギーによってインダクタに電流を流して磁気エネルギーへと変換して蓄積し、電流を取り出して再度電気エネルギーへと変換します。それにより、入力電圧より低い電圧だけでなく、高い電圧や、反転した電圧を作ることを可能しています。 - 出力コンデンサ

インダクタ電流の変動(インダクタリップル電流)を吸収し、出力電圧の変動を平滑します。その他、負荷電流の急峻な変動に応答し、出力電圧を保つ役割、スイッチングレギュレータの負帰還制御の安定性を確保する役割もあります。

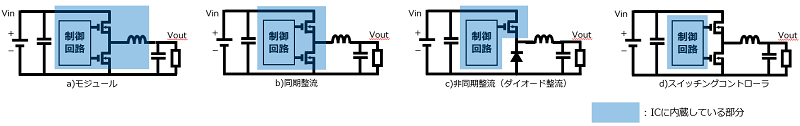

これらの素子は、すべてが電源ICの外部に配置されるものではなく、電源ICの内部に取り込まれているものもあります。どこまでの素子を取り込んでいるかにより、電源ICの呼び方が以下のように変わり、それぞれに表のような特徴があります。

図4 スイッチングレギュレータの回路構成

| 内部に取り込んでいる素子 | 特徴 | |

|---|---|---|

| モジュール | ハイサイドスイッチ ローサイドスイッチ インダクタ |

一番集積度が高い 設計が簡単 IC単体が高価 |

| 同期整流 | ハイサイドスイッチ ローサイドスイッチ |

製品ラインナップが豊富 耐圧・電流容量を幅広くカバー |

| 非同期整流 | ハイサイドスイッチ | 高耐圧製品 IC単体が比較的安価 |

| スイッチングコントローラ | すべて外付け | 大電流対応が可能 IC単体が安価 設計が複雑 |

表1 スイッチングレギュレータ各回路構成の特徴

スイッチングレギュレータの中では、最も集積度が高いモジュールタイプの製品が省スペース化に適しています。その次に省スペース化が可能なものは、ハイサイドスイッチ・ローサイドスイッチがICに内蔵されている同期整流タイプです。

非同期整流(ダイオード整流)タイプ、スイッチングコントローラタイプは外付けとなる素子が多く、基本的に省スペース化には不向きです。つまり、省スペース化を図る場合には、モジュールタイプ、または同期整流タイプの2つから製品を選定する必要があります。

スイッチングレギュレータの省スペース化 その2 スイッチング周波数による違い

価格の問題でモジュールタイプではないものを検討したい、または、必要な電流容量のモジュール製品がなかった等で、同期整流タイプの製品を検討する場合は、なるべくスイッチング周波数の高い製品を使用することにより、インダクタおよび出力コンデンサの小型化が可能です。

スイッチングレギュレータの設計の手順として、インダクタと出力コンデンサで構成されるLCフィルタの定数の決定から実施することが一般的です。以下の計算式で求められるLCフィルタのコーナー周波数(fc)が、スイッチング周波数の1/50程度になるように、インダクタと出力コンデンサの値を決定します。

%7D%0A%5Cend%7Balign*%7D&f=c&r=300&m=p&b=f&k=f)

fc:LCフィルタのコーナー周波数 L:インダクタンス値 Cout:出力コンデンサ容量

スイッチング周波数を高く設定すれば、それに比例してfcを高い値に設定することができます。LおよびCoutがこの計算式の分母側にあるので、fcの値が高ければ、LおよびCoutの値を小さく設定できます。

インダクタンス値を小さくするということは、インダクタ巻線のターン数が少なくなります。ターン数が少ない分、同じ電流定格であればより小さいサイズのコアを使用できるため、サイズ的に小さいものが使えるということです。

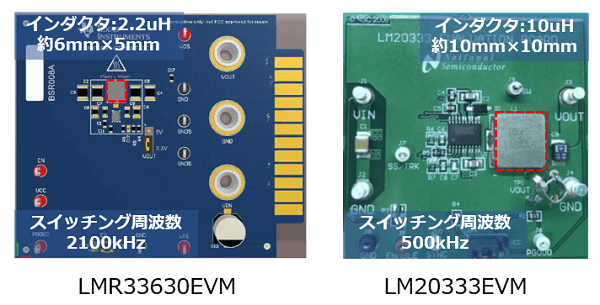

例として、同程度の仕様(36Vin・3A出力)で、スイッチング周波数の異なる2つの製品の評価ボードを比較してみます。

図5 インダクタサイズ比較

赤く囲ったインダクタ部分の実装面積については、スイッチング周波数の高いLMR33630のほうが1/3程度になっています。

また、fcの値が高ければ、Coutの値についても小さく設定することができると書きましたが、この点には注意が必要です。

前述の通り、出力コンデンサには負荷電流の急峻な変動に応答し、出力電圧を保つ役割があります。電源回路は、負荷電流の変動に対して、出力電圧を規定値内に保つ必要がありますが、電源ICが出力電圧を一定の値に保とうとして反応できる速度(電源回路のバンド幅)には限界があります。出力コンデンサは、電源ICより早く負荷の変動に反応して、急激な負荷電流の変動を吸収することができるため、電源ICで反応できない部分では、出力コンデンサによりカバーしなければいけません。

電源回路のバンド幅は、一般的にスイッチング周波数の1/6程度を目安として設定します。

つまり、基本的にスイッチング周波数を高くすれば、それだけ電源回路のバンド幅を広く設定することができ、電源ICの反応も速くなることから、出力コンデンサ容量を削減できる方向には向かいますが、負荷変動がどの程度の大きさ・速さで起こるかによって、ある程度の出力コンデンサ容量が必要となります。そのため、スイッチング周波数を高く設定したからといって、省スペースのために安易に出力コンデンサの容量を減らすことはおすすめできません。

また、昨今の電源回路に通常使用されているセラミックコンデンサについては、DCバイアス効果の影響による実容量の低減の問題があります。使用するセラミックコンデンサのデータシートを確認し、DCバイアス効果の影響を受けても、必要な実容量が確保できているかをあらかじめ確認しておくことが重要です。

まとめ

今回は、電源回路を小さく構成するためのポイントについてご紹介しました。実設計上では、「省スペース化だけが実現できればいい」というケースは少なく、電源回路の効率面や、コスト面、応答性などの性能面などともバランスを取る必要があります。電源の省スペース化に必要なポイントを押さえつつ、それによって他の性能面やコストなどにどのような影響を及ぼすかについて、知っておくことが重要となります。