-

検索結果

-

LP5036の検討で、LEDドライバ評価モジュールを購入しました。

GUIソフトをインフトールして、アプリを起動しようとしましたが、エラー表示して起動できません。表示内容

Windows Script Host

スクリプト: LP50¥launcher¥oneui_nw_launch.vbs

行:30

文字:1

エラー:指定されたファイルが見つかりません。

コード:8007002

ソース:(null)と表示されている。

何か解決策はありませんでしょうか?トピック: UCC27537につきまして

データシートの21ページ目に入出力論理表で、

OUT PIN=Highになる条件がEN PIN=High、IN+ PIN=X のみとあります。

このIN+PINのX状態とは具体的にどの状態を表しているのか教えてください。

9ページ目のタイミングダイアグラム(図1)では

IN+=High、EN=HighでOUT=Highになっているように見て取れるので

矛盾を感じています。入出力論理表とタイミングダイアグラムの見方についてご教示願います。

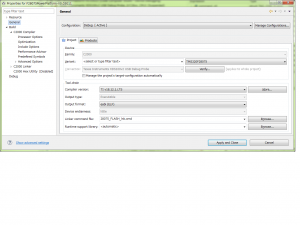

トピック: デバック時のエラー

デバック時開始にエラーとなります。

エラーのポップアップとしてはload program Error.

が表示され.outファイルのロードに失敗しているようです。コンソールには検出したデバイスがコンフィグレーションしたデバイスと合わないとされます。

試作基板であるのでハードウェアの問題だと考えています。動作確認済み基板では同じ手順でエミュレーション出来ることが確認できました。

解決方法ありますでしょうか。

また、プログラムがないマイコンが正常に動作していることを確認する方法はあるでしょうか。

トピック: Iveeについて

・LMH7322のVEE端子に負電源(-5V)を入力した場合の消費電流(Ivee)を教えてください。

データシートには正電源に関する記載しかありませんでした。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page