-

検索結果

-

トピック: MSP430で並列処理は可能でしょうか?

対象製品:MSP430FR5994

下記の処理を並列で行うこと可能でしょうか?

センサから取得したデータをマイコンに保存しつつ、

容量の大きいFlashにデータを移したいと考えております。① マイコンのFRAMにデータAを保存(センサ→FRAM)

② FlashメモリにデータBを保存(FRAM→Flash)割り込み処理(①実行中に②を実行)の場合は、

①を中断し②という動作となると思いますが、

①を実行しながら、同時に②を実行することは実現可能でしょうか?初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。

トピック: SN74HCS541RKSの定格について

TI社製 SN74HCS541RKSについて、教えてください。

データシートのAbsoluteスペックにAピン、Yピンのスペックが記載されておりませんでした。

SN74HCS541RKSの電源がOffの状態で、Aピン、Yピンに印可しても問題無いのかどうか、

教えてください。

以上、よろしくお願いいたします。

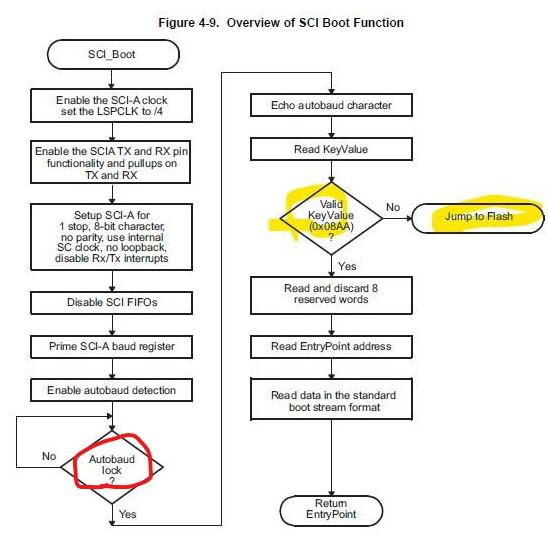

トピック: SCI Bootの使用方法について

お世話になっております。

TMS320F28379Dにて、

マイコンのFWの更新にSCI Bootを使用する方法を調査しています。データシートやTRMを参照すると

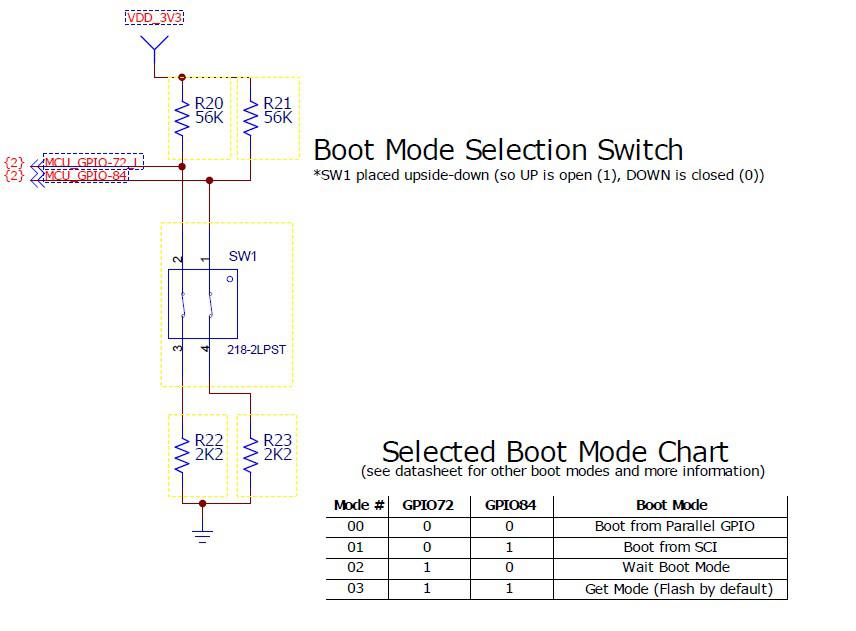

BOOT MODEをSCI Modeに設定するには、ポートを以下のように設定するとあります。

(BOOT MODEはSCI Mode以外のモードも切り替えて使用する予定です。)GPIO72:0

GPIO84:1また、SCI-Boot0の通信に使用するポートは以下のものと記載されています。

SCITXDA: GPIO84

SCIRXDA: GPIO85上記の場合、GPIO84が重複してしまっています。

マイコンブート時はGPIO84にHighの信号を入力し、

ブート後はGPIO84を送信用に切り替えるといった仕組みが必要なのでしょうか?以上、よろしくお願い致します。

トピック: CD74HC4050PWの閾値について

CD74HC4050PWについて、教えてください。

現在、CD74HC4050PWをVCC=3.3Vで使用しようと検討しております。

そこで、VCC=3.3Vで使用した際、『VIH, VIL, VOH, VOL』のスペックは、どのように考えればよろしいでしょうか?

お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

トピック: CAN Bootについて

お世話になっております。

TMS320F28379Dにて、

JTAGを使用せずにファームウェアをアップデートする方法を検討しています。通常はフラッシュから起動する設定で、

ファームウェア更新時のみCAN Bootからフラッシュブートローダーを起動して

ファームウェアを更新するようにしたいと考えております。マニュアルを参照したところ、CAN Bootを使用するためには、

BOOTCTRLレジスタを以下の設定とすればよいと理解しました。

(GPIO72と84の設定はGetModeとなっております。)BMODE:0x5A

Key:0x07この場合、BOOTCTRLレジスタがOTP (One-Time-Programmable) となっているため、

CAN Bootに設定してしまうとフラッシュからの起動に戻すことができないという理解でよろしいでしょうか?

また、上記の場合に通常はフラッシュから起動しファームウェア更新時のみCAN Bootから起動するよい方法はないでしょうか?以上、宜しくお願い致します。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page