-

投稿者検索結果

-

2019年2月1日 3:58 PM #5030

富士エレクトロニクス

Undertale様承知いたしました。

USB typeC3.0の電源OFF時VbusやD+規格については、

ご提示のトピックで確認いたします。どうぞ、宜しくお願い致します。

2019年2月1日 11:49 AM #5028返信先: SN74LV1T34の入力電圧について

sefuku様

ご投稿ありがとうございます。

お問い合わせのデバイスの入力電圧のmax値ですが、5.5Vとなります。

(こちらの値は以下のデータシートの6.3 Recommended Operating ConditionsのInput voltage のMAX値となります。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn74lv1t34.pdf)

電源電圧が3.0Vから3.3Vである場合は、入力電圧の範囲はmin値が1.39V、max値が5.5Vとなりますので、

1.8V振幅の信号で動作可能です。以上、よろしくお願い致します。

2019年1月31日 6:15 PM #5025返信先: TPSM84624のGND端子について

foobaa001様

いつも大変お世話になっております。

掲題の件、ご質問ありがとうございます。

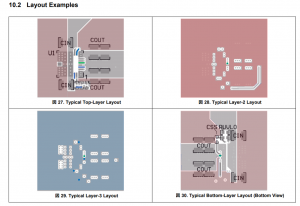

以下文中にて回答させて頂きます。・TPSM84624を使う場合、AGNDとPGNDは独立したパターンにする(IC内部で一点GNDされている)

・PGNDは大電流が流れ、ノイズが乗って変動しやすいので、変動しないようにインピーダンスの低いパターンにする→はい、上記2点につきましてはご理解の通りになります。

添付しました、データシートP24のパターンレイアウト例をご参照下さい。

図内の赤くなっているパターンがPGND,青のパターンがAGNDとなります。

このパターンレイアウトの場合、多層基板で内層にPGND,AGNDのベタパターンをそれぞれ設けています。

PGNDについては、TOP層、BOTTOM層、内層の各PGNDのパターンを数多くのビアで接続し、インピーダンスを

下げています。・PGNDが変動した場合、供給される電源出力はどのように変化するのでしょうか。

また、それが原因で部品が破損するような可能性はありますでしょうか。→PGNDが変動した状態で、出力電圧の波形を確認しますと、PGNDの変動の影響受け、振幅が広くなった波形が観測されます。

また、動作に対しては一概にどのような影響が出るかは規定できませんが、PGNDが大きく変動することにより、仮にAGNDも

変動してしまうと、内部の制御回路に影響し、設定通りの出力電圧が出なくなってしまう等の不具合が出る恐れが考えられます。

また、上記のような不具合動作に至り、TPSM84624 データシートP5 “Absolute Maximum Ratings”の項に記載されました

各ピンの絶対最大定格値の範囲を逸脱するような電圧が各ピンとICのGND間に印加された場合、デバイスがダメージを負う可能性もございます。・TPSM84624を同じ基板に複数個載せて異る電圧を発生・供給する場合、

それぞれのPGNDはどのように接続することが適切でしょうか。

また、AGND同士は接続する必要はあるのでしょうか。→添付しましたパターンレイアウトを例にしますと、同一基板上の複数のDC/DCコンバータのPGNDについては、

各ICの近くのTOP面(部品面)で大電流ループを形成するのが理想的で、それぞれの大電流ループに

組み込まれるPGNDを内層のベタパターンに接続する形となります。

AGNDに関しては、各PGNDがベタパターンで接続されているのであれば、IC内部でPGNDとAGNDは接続されているため

AGND同士は接続しなくても問題ありません。また、補足となりますが、添付致しましたデータシート記載のレイアウト例に誤りがございました。

添付ファイル内に緑色で記載したTTピン(5ピン)の接続となります。

添付のレイアウトですと、TTピンはフローティングとなっておりますが、データシートP4 TTピンの説明に

ありますように、フローティングにはせず、抵抗を介してAGNDに接続する必要があります。どうぞ宜しくお願い致します。

GT

Attachments:

2019年1月30日 5:51 PM #5019telekinesis様

いつもお世話になっております。

ご確認ご返信下さりありがとうございます。

PCのUSB typeC端子についてのお問合せとなる為、

下記URLのインタフェースに関するお問合せフォーラムへ

移動させて頂きました。https://emb.macnica.co.jp/forums/topic/5018/

お手数をお掛けしますが上記URLをご確認頂ければ幸いでございます。

以上

宜しくお願い致します。2019年1月30日 5:47 PM #5018トピック: PCのUSB typeC端子について

フォーラム内 インターフェース手元のPCにて

BQ24297を組み込んだ製品をUSB 2.0ケーブルでtypeCポートに接続

PC本体シャットダウンし、ACアダプターを差し込んだ所、VbusがHiとなりDCDが作動(D+がHiZのためunknownとして検出)

その後PCを立ち上げてもBC1.2の4.6.3にありますVbusの立下りが発生しなかったため、

DCDが作動せず、ポート種類判別がunknownのままであったためdeviceのCPUとの通信が開始されない

という問題が発生しました。この問題については、このPCのみの挙動であり、他のPCでは発生しておらず、

恐らくこのPCのみの仕様だと考えております。ただ、この点についても

PCのUSB typeC端子について

・シャットダウン時のVbus挙動

・シャットダウン時のD+挙動

・PC起動時のDetect Renegotiationの有無

の正式な規格をご存知であればご教示頂けないでしょうか。PCメーカの独自規格となっており、

Detect Renegotiationの実装は自由なのであれば致し方無いのですが、

ご協力のほど、宜しくお願い致します。2019年1月30日 2:26 PM #5016欲しい情報は下記のとおりです。

条件

1000kHz(400~1000kHz)、20dB, BTL, 電源24V, 負荷8ohm必要な特性データ

・Harmonic Distortion vs frequency、Harmonic Distortion vs Out put Power

・Power Efficiency vs Out put Power

・Supply Ripple Rejection Ratio vs Frequency2019年1月30日 2:03 PM #5008返信先: LEDドライバー発振について

labdriver様

御回答頂きありがとうございます。

検討してみましたが、現時点では、今回の発振現象(1Aに設定した電流が1.2Aになったり、0.8Aになったりする)の原因は

はっきり分かりません。ただ原因をつかむために、お手数でなのですが、一度EVM(TPS92515HVEVM-749)とLED間の配線長を

10cm程度に短くして、現象がどうなるか見ていただけないでしょうか。配線にはインダクタンスがついているため、

長さが長い場合インダクタンス値が大きくなり、それが原因で今回の現象が起こっているかもしれません。

あとお手数ですが、原因追求の手がかりをつかむために以下のことをお教えいただければと思います。

1.現在起こっている発振現象の発振周波数はいくらになっていますでしょうか。

2.発振している時の電流の変動の最大値と最小値はどのくらいでしょうか。

3.つながれているLEDの両端にコンデンサがついていると言うことはないでしょうか。

4.使われているLEDは1個でしょうか。(直列で2個以上つながれていることはないでしょうか。)

あと、追加のお問い合わせに関してですが、TPS92515は降圧DCDC動作しており、その場合は出力電流ある程度大きければ

(インダクタに流れる電流が0になる状態がない出力電流であれば)Dはほぼ出力電圧(Vf)÷入力電圧で決まる値です。

(データシートでは損失分を入れた計算式になっております)

そのためDを1とかにすることはできません。以上、何卒よろしくお願いいたします。

2019年1月29日 7:34 PM #5002富士エレクトロニクス

Undertale様お世話になっております。

HiZ期間について、承知いたしました。大変恐縮なのですが、更に一点お伺いしたいことがあります。

手元のPCにて

BQ24297を組み込んだ製品をUSB 2.0ケーブルでtypeCポートに接続

PC本体シャットダウンし、ACアダプターを差し込んだ所、VbusがHiとなりDCDが作動(D+がHiZのためunknownとして検出)

その後PCを立ち上げてもBC1.2の4.6.3にありますVbusの立下りが発生しなかったため、

DCDが作動せず、ポート種類判別がunknownのままであったためdeviceのCPUとの通信が開始されない

という問題が発生しました。この問題については、このPCのみの挙動であり、他のPCでは発生しておらず、

恐らくこのPCのみの仕様だと考えております。ただ、この点についても

PCのUSB typeC端子について

・シャットダウン時のVbus挙動

・シャットダウン時のD+挙動

・PC起動時のDetect Renegotiationの有無

の正式な規格をご存知であればご教示頂けないでしょうか。PCメーカの独自規格となっており、

Detect Renegotiationの実装は自由なのであれば致し方無いのですが、

ご協力のほど、宜しくお願い致します。2019年1月29日 3:31 PM #5001NODOGURO様

こちらこそお世話になっております。

投稿ありがとうございます。

返信が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。TIに確認しましたところ、記載がございました条件で使用した場合にBポートからの入力範囲は、0~5Vまでの入力トレラントがあるという認識で大丈夫とのことです。

また、DATASHEETの5ページの”8.1 Absolute Maximum RatingsのVI Input voltage range”にI/O ports (A port)、I/O ports (B port)、Control inputsの全ての入力電圧が、(Vcca,Vccbの電源電圧に関係なく、)-0.5V~6.5Vという表記がございますが、この記述が入力トレラントを表す記載となっているとのことです。

※DATASHEETは以下をご覧ください。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf以上、よろしくお願い致します。

2019年1月29日 11:51 AM #5000返信先: LM3424について

amatsu1様

ISを使っている理由としては、制御系の安定のためにスロープ補償を行うためということでした。

スロープ補償に関する記事は多くありますがその1つの記事としては、TI社のサイトではないですが

以下のようなものがありました。

DC/DCスイッチングレギュレータにおけるPWM信号生成向けの電圧および電流モード制御

https://www.digikey.jp/ja/articles/techzone/2014/oct/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators

スロープ補償に関するところの回路動作の情報は問い合わせましたがTI社からは得られませんでした。

ただ、データシート(資料番号:SNVS603C)、ページ11のブロック図を見る限りは、IS電圧と内部の

Artificial Rampを1.7kΩ抵抗のところで足し合わせて、90kΩ抵抗で電圧を0.9V持ち上げて、

PWMコンパレータに与えていると考えます。以上、何卒よろしくお願いいたします。

2019年1月29日 9:49 AM #4998返信先: TPSM84624のGND端子について

毎回ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。

これまでのご説明につきまして、私の理解をまとめます。

もし誤解があればご指摘下さい。・TPSM84624を使う場合、AGNDとPGNDは独立したパターンにする(IC内部で一点GNDされている)

・PGNDは大電流が流れ、ノイズが乗って変動しやすいので、変動しないようにインピーダンスの低いパターンにするそれから、本件に関連してもう少しだけ質問させてください。

・PGNDが変動した場合、供給される電源出力はどのように変化するのでしょうか。

また、それが原因で部品が破損するような可能性はありますでしょうか。

・TPSM84624を同じ基板に複数個載せて異る電圧を発生・供給する場合、

それぞれのPGNDはどのように接続することが適切でしょうか。

また、AGND同士は接続する必要はあるのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。

2019年1月29日 9:23 AM #4997返信先: ビルド後のbinファイルサイズについて

お問い合わせの件、以下の方法で解決いたしました。

- C:\ti\pdk_am335x_xxxx\packages\ti\build\am335x\config_am335x_a8.bld をエディタで開く

- 開いたファイルを以下のように修正する。

APP_CODE_SIZE = 1*MB

APP_CACHED_DATA_SIZE = 1*MB - CCSでRebuildを実行する

上記の方法でbinファイルのサイズが1/10程度になりました。

デフォルトの設定では、20MBのバッファを確保しているため、

サイズが大きくなっていたようです。上記の方法をお試しいただけますでしょうか。

2019年1月28日 6:50 PM #4995返信先: LEDドライバー発振について

ご回答いただき、ありがとうございます。

1.Ioutの発振の現象は、たとえばIout=1000mAに設定したのに、

その電流が1200mAに増えたり、800mAに減ったりをある周期で

繰り返すということです。2.EVM上のTPS92515のGND端子(3番)とIADJ端子(10番)間の電圧を、

オシロスコープで観測した時、電圧は安定しています。3.GND端子とPWM端子(9番)間の電圧は、オシロスコープで

観測した時、電圧はVCC電圧(5V)で安定しています。4.GND端子とVIN端子(8番)間の電圧は、オシロスコープで

観測した時、電圧は24Vで安定しています。5.EVMのJ2からLEDまでの配線長は約1mです。

6.追加での質問失礼します。

TPS92515のデータシート(資料番号:SLUSBZ6A)式(15)において

Dをおおよそ1.0にすることは可能でしょうか。以上、よろしくお願いいたします。

2019年1月28日 11:57 AM #4994返信先: ピン間ショートによる破壊可能性について

Osugi様

一点、追加でお伝えさせていただきます。

上記回答で破壊に至らないと回答致しましたが、ショートの際に

Ios(Short-circuit output current)=+250mA,or-250mAの電流が流れることがあり、

その際に発生する熱でIC温度が上昇する場合がございます。

本デバイスは、Thermal shutdown temperature(Tj=170℃)が備わっておりますので

破壊には至る前にシャットダウンしますが、デバイスの信頼性に影響を及ぼす可能性は

ございますので、ご留意ください。以上、宜しくお願い致します。

KJ2019年1月28日 10:09 AM #4989T-YAMAMOTO様

ご投稿いただきありがとうございます。

ご質問の件、お手数ですがご所望のデータ(特性、xx vs xx等)を条件含めて具体的に(負荷、電源電圧等)ご教示いただけませんでしょうか?

その内容を基にデータがあるかTIに確認させていただければと思います。

以上、よろしくお願い致します。

QT

-

投稿者検索結果

-

検索結果

-

トピック: PCのUSB typeC端子について

手元のPCにて

BQ24297を組み込んだ製品をUSB 2.0ケーブルでtypeCポートに接続

PC本体シャットダウンし、ACアダプターを差し込んだ所、VbusがHiとなりDCDが作動(D+がHiZのためunknownとして検出)

その後PCを立ち上げてもBC1.2の4.6.3にありますVbusの立下りが発生しなかったため、

DCDが作動せず、ポート種類判別がunknownのままであったためdeviceのCPUとの通信が開始されない

という問題が発生しました。この問題については、このPCのみの挙動であり、他のPCでは発生しておらず、

恐らくこのPCのみの仕様だと考えております。ただ、この点についても

PCのUSB typeC端子について

・シャットダウン時のVbus挙動

・シャットダウン時のD+挙動

・PC起動時のDetect Renegotiationの有無

の正式な規格をご存知であればご教示頂けないでしょうか。PCメーカの独自規格となっており、

Detect Renegotiationの実装は自由なのであれば致し方無いのですが、

ご協力のほど、宜しくお願い致します。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page