-

検索結果

-

トピック: TPA3128D2:スイッチング周波数について

TPA3128D2 は300kHz ~ 1.2MHzのスイッチング周波数に対応とありますが、

データシートの特性表には400kHzでの特性しか記載がありません。

他の周波数条件(特に高周波)での測定データはないでしょうか?いつもお世話になっております。

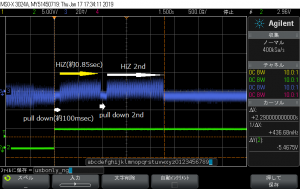

VCCB = 1.8V

VCCA = 5.0V

DIR = LOW

nOE = LOWの条件で使用した場合、Bポートからの入力範囲は、

0~5.0Vまでの入力トレラントであるという認識で正しいでしょうか?

(VCCBはHIGH LOWのしきい値電圧を決めるのみ)8.3 Recommended operating condition の Vi/o で規定さているように読めますが、

トレラントである記載がなかったため、確認させていただきました。以上になります。よろしくお願いいたします。

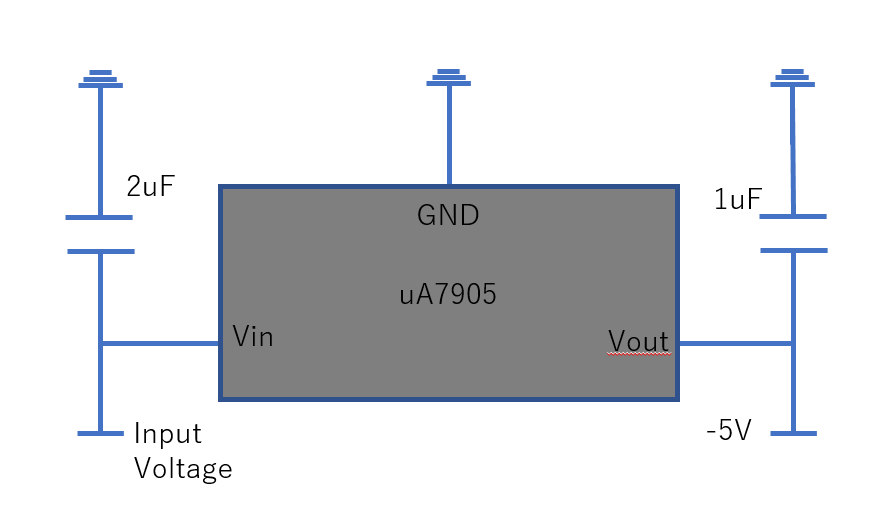

トピック: 電源ICについて

下記型式の三端子レギュレータの

同等品はありますでしょうか?・UPC7905 AHF-AZ

上記部品のデータシートを添付しておきます。

以上よろしくお願い致します。

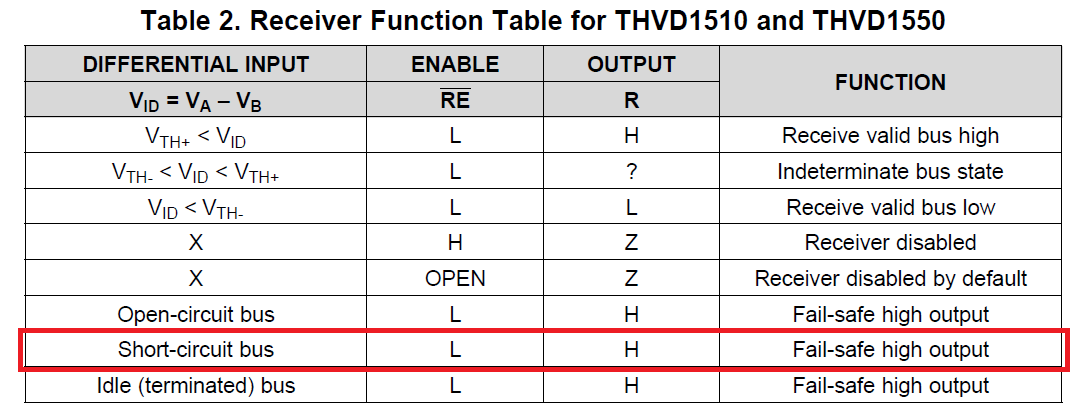

トピック: 通信帯域について

SN65HVD3088E は、maxスピードが20Mbpsですが、

THVD1550Dは、maxスピードが50Mbpsとあります。双方のデータシート「Data Rate and Bus Length」を見比べますと、同じような感じの図となっています。

単純に、デバイスのスピードが早ければ、長距離伝送で速度が落ちないと言うことにはならないのでしょうか?

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page