-

検索結果

-

トピック: MSP Flasherのベリファイについて

MSP430 Flasher でのトリガー -v filename によるベリファイについて、「説明と追加情報」には『ターゲットコードファイルに対してターゲットメモリの検証をトリガします。』と記載されていますが、filenameで指定したファイルと、MSP-FETなどで接続されたマイコンのROMの一致を確認しているのでしょうか?

また、チェックサムの一致ではなく、ファイルとROMのデータが全て一致していることを確認しているのでしょうか?トピック: LMH1983のPLL3使用に際して

お世話になっております。

タイトルにも記載しておりますが、データシート上に記載されているLMH1983のPLL3の出力を安定して使用する際に設定をする

レジスタの設定に関してご教授願います。現在TiのHP上で確認できるデータシートのレビジョンは英語版がRev.I、参考用の日本語版がRev.Gとなっておりますが、

PLL3に対するレジスタ設定に関してRev.Iでは下記の様に0x13「5:4」に”10″bの値を書き込みAlways Align Modeで使用する事で

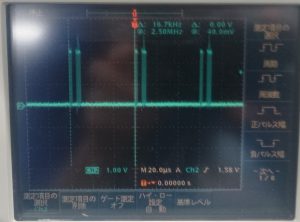

正常に起動しなかった場合でもPLL3の出力が正常に出力する様になると記載されていた為保険の意味も込めてその様に設定を行った所、10 MHz Hsyncモードで使用した際にPLL3のロックが一定周期で瞬間的に外れる様になりました。

※添付にNO_LOCK端子の信号をレベル変換ICにて2.5Vに変換した後の測定結果を添付いたします。直接端子から出ている波形も同様の結果になっていることは確認していますが、安定して測定できる回路構成になっていない為レベル変換ICを経由した後の波形を添付致します。“8.3.11.1 TOF3 Initialization Set Up

Under some circumstances, it is possible for an LMH1983 to power up in an anomalous state in which the output of PLL3 exhibits a large amount of cycle-to-cycle jitter.

A simple register write after power up will prevent the device from remaining in this state.

Writing to Register 0x13[5:4] = 10’b to force Always Align Mode ensures that the device will not exhibit poor duty cycle performance on CLKout3.”そこで、上記に記載されている設定は不具合が確認された時のみ実効する設定であるのか、私が実施しようとした様に保険の意味でも実施すべき設定であるのかご教授いただきたく存じます。

また参考用の日本語版では同様の対処方法に関して別なレジスタ(0x09)を使用してPLL3の出力を一度ディセーブルにしてから再度イネーブルにする方法が記載されていますが、こちらはRev.Iの内容に修正される前の情報という認識で間違いないでしょうか?

こちらに関しましても合わせてご教授いただきたく存じます。現在確認した内容としては、10MHz HSyncモード以外にも27MHz HSyncモードと代表的なビデオ用同期信号で確認を行いそちらは

設定後でも問題なくロックステータスが安定していることを確認致しました。発生状況に関しては評価ボードが現在手元になく弊社試作基盤2枚でのみの確認にはなりますが、レジスタを設定する事で100%再現しており、該当レジスタを初期値に設定する事で10MHz HSyncモードでもロックステータスが安定する様になることも確認しております。

仕様上10MHz SyncモードおよびPLL3からの148.35MHz出力を使用する必要がある為何卒ご対応の程宜しくお願い致します。

毎度お世話になっております。

ADS8519について、技術的な問い合わせがありますので、ご教示のほどお願いいたします。

①内部レジスタの耐久回数について

A/D変換結果を一時的に格納する内部のレジスタの書き換え耐久回数を教えていただけないでしょうか。

高頻度でA/Dするアプリケーションを検討、ADS8519自体の耐久性を知りたい。

内部レジスタが最も耐久性の影響があると考えましたが、

もし他に耐久性に懸念のある部位がありましたら、その耐久回数も教えていただけますでしょうか。②AGND1とAGND2について

データシートでは、AGND1は入力アナログ信号に対しても基準となるGND、

AGND2は参考回路ではVrefのパスコンに最短で接続されております。

その他に、回路のアートワーク上気を付けるべき項目はありますでしょうか。③TAG入力端子について

内部クロックかつ1個での使用を考えております。

その場合のTAG端子の処置はどのようにすれば良いでしょうか。

尚、参考回路では”Low”にしておりますが、明確な指示が記載されておりませんでした。④アナログ入力段の外部コンデンサについて

逐次比較型A/Dには、内部サンプリングコンデンサのチャージのため、

アナログ入力部にコンデンサを設けるのが通常だと考えておりました。

ただ、ADS8519のデータシートを見る限り、参考回路にもその記載はありません。

外部コンデンサは不要なのでしょうか。⑤データ取り出しのシリアル通信について

DATAは、DATACLKの両エッジでタイミングで確定と記載しております。

立ち上がり毎ではなく、立ち上がり/立ち下がり毎にデータが順に出力されるという認識でよろしいでしょうか。

(内部CLKのタイミング図が少し分かりにくいのですが、図を見る限り立ち上がり毎のようなのですが)以上どうぞ、よろしくお願いいたします。

トピック: SN75176BPSRの仕様について

毎度お世話になります。

質問がありますので、お手数をおかけいたしますが、ご確認頂けないでしょうか。

SN75176BPSRの3pinのDE入力端子を、3.3V電源の下記FPGAを接続し駆動しています。

SN75176BPSRの内部回路が入力端子からFPGA出力端子へ流れ込む回路となっておりますが、問題はありますでしょうか。

FPGA型式:EP1C3T44C8N

https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ds/ds_cyc.pdfFPGA側の最大定格が、

VCCIO:min:–0.5V,max:4.6V

IOUT:DC output current, per pin:min:-25mA,max:+25mA

と仕様的に問題なさそうですが如何でしょうか。宜しくお願いいたします。

トピック: IBISモデルの有無にについて

毎度お世話になります。

早速ですが、下記デバイスのIBISモデルはありますでしょうか。

・CF4320HZKFR

・SN74CBT3257CDBQR

SN74CBT3257CPER各デバイスのTool&Softwareには該当するものがありませんでしたが、

もしあるようでしたらご提供戴きたくお願いいたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。

TI-Sitara(AM335x or AM437x)にて工業用Ethernetモジュール開発を検討しております。

Ethernet IPとEtherCATについてTIファームウエアを活用し構築を検討しておりますが、

TIファームウエアについてライセンスフィ等は必要でしょうか。

御教授の程お願い致します。hi3807

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page