-

検索結果

-

トピック: ADS7822の動作について

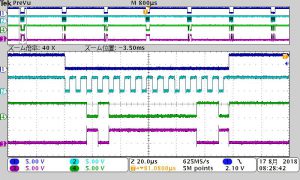

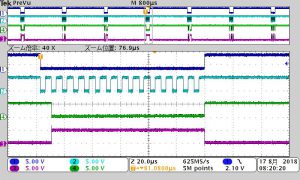

添付「波形1」が正常時です。「波形2」がNG時です。

NG時は6ピン DOUT (CH4)が”L”一定で変化しません。

推定原因を御教示願います。

波形の各CHは下記を測定したものです。

CH1:5ピン CS/SHDN

CH2:7ピン DCLOCK

CH4:6ピン DOUT

(CH3は6ピンの反転信号です)トピック: MAX3232ECDRについて

MAX3232ECDRを使用する場合の外付けコンデンサの推奨値が添付データシート

の10ページ目に 記載しておりますが、これらのコンデンサについて

必要な耐圧をご教示願います。念の為の確認ですが、MAX3232ECDRのデータシート10ページ目

【9.2Typical Application】に記載されていますC3の接続についてですが

図ではV+端子~GND間にC3を接続しております。これについて、GNDの代わりにVcc(+5V)に接続しても問題ないと言う

認識で宜しいでしょうか?

(同ページの(1)の内容より、そのように認識しております。)【DS14C232CMX】を搭載しいる現行基板で該当コンデンサはV+端子~Vcc(+5V)間

に接続しております。MAX3232

http://www.tij.co.jp/product/jp/MAX3232DS14C232(既に廃盤のようなので見つからず別のSiteのURLとなります)

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/DS14C232_Rev2013.pdf急で申し訳ございませんが、至急回答頂けると助かります。

トピック: LMT87について

ご担当者 様

LPMパッケージ(リードフォーミング品)を検討しておりますが、以下確認させて

頂きたくお願い申し上げます。LMT84~87の違いは出力電力のみであるという認識でよろしいでしょうか?

入力電圧は全部5.5Vまでですので、基本的には全部同じものと思われますが、

ゲインに若干の違いが有るようですが、これは単純にユーザーの電源電圧の

違いに対応したものということでしょうか?また別件でLMT87のLPGパッケージとLP(LPMも含め)パッケージは温度の

検出能力に相違はございますか?LPパッケージの方が大きいので、サイズにより違いがあればご教示頂けま

したら幸いです。以上お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page