-

検索結果

-

トピック: 差動増幅回路の安定性について

お世話になります。

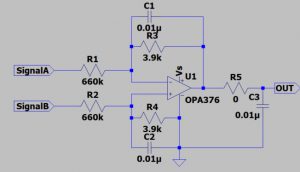

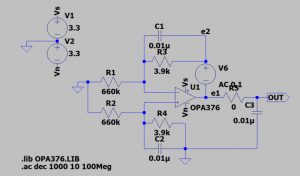

オペアンプ2376を用いた差動増幅回路(回路図.jpg)の安定性をシミュレートしたいのですが、

添付の回路図モデル(解析用回路図.jpg)で問題ないでしょうか。

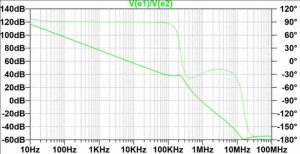

また、解析結果(ボード線図.jpg)では位相余裕が30deg, ゲイン余裕が60dBであり

発振の恐れは低いと考えて良いでしょうか。※SPICEモデルはOPA2376の代わりにOPA376を使用しております。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/787208/2914406#2914406?jktype=e2e以上よろしくお願いいたします。

トピック: libmath.aについて

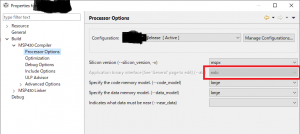

CSS (v.5.3.00090) をベースに “libmath.a” を取り込む方法について、ご存知の方がおられましたら教えてください。

あと、”libmath.a” のバージョンの確認方法についても教えて頂けると助かります。過去のソフト開発資産を使うため、Win10 OS搭載のPCにCCSの古いバージョン(v.5.3.00090)をインストールしようと考えています。

インストーラのzipファイル名から32bitプロセッサ用のCSSなのだと思うのです。

CCS5.3.0.00090_win32.zipWin10 OS 64bitプロセッサのPCにインストールしても、上記のCSSは問題なく使用できるのでしょうか。

ご存じの方がおられましたら、ご教授いただけると助かります。トピック: LMK03328の電源起動シーケンスについて

LMK03328の電源起動シーケンスについての質問です。

LMK03328を使用する回路を検討しておりますが、

基板上の他のICとの兼ね合いからVDD_PLL1/VDD_PLL2/VDD_IN/VDD_DIGは+3.3Vを、

VDDO_xは+1.8Vを使用しようとしております。

また、基板上の他のICとの兼ね合いから、+3.3Vと+1.8Vを同時に

起動したいと思っております。

+3.3Vと+1.8Vを同時に起動しても、VDD が3.135 V 以上,VDDOが1.71 Vになった後に

PDNが1.71 V以上になれよう回路設計すれば問題ないと思っておりますが、

認識は合ってますでしょうか?

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page