-

検索結果

-

トピック: LMZM23601 について

TI社製 LMZM23601について、教えて下さい。

現在、量産試作の電源電源デバイスを検討しております。

以前、TI社製 LMZシリーズで、部品実装後に動作不良が発生したことがあったとお聞き致しました。

Generic 8D REPORT Power Module LMZ12xxx & LMZ14xxx

そこで、LMZM23601について同様なことが発生するのか、

他ユーザーで問題が発生していないか等、情報がありましたら、

ご連絡下さい。以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

トピック: TLC59116の電流制限について

TLC59116の電流制限について確認です。

TLC59116は、16ch LEDへの出力チャネルがございますが、各チャネル個別で電流制限を設定することが可能でしょうか?

それとも、Rextで設定できる電流制限はチャネル共通で、各チャネル個別で電流制限を設定するのは不可でしょうか?トピック: LM3478MM DR端子電圧について

LM3478MM のDR端子電圧 について教えてください。

DR端子電圧は IC内部のLDOにより7.2Vにクランプされていると思います。

今回、部品ディレーティングにおいて

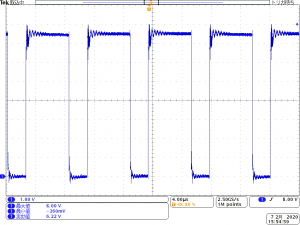

入力をON/OFFさせた際に[波形1] のような DR端子電圧波形になりました。

この時、電圧最大値は 8.0Vになっているのですが、問題ないのでしょうか?

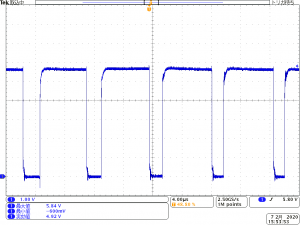

また、入力投入の際の定格はあるのでしょうか?また、同 入力ON/OFFさせた際に[波形2]のように

ノイズにより、-電位も観測されています。 こちらは問題ありますでしょうか?

また、この際の定格はありますでしょうか?以上、よろしくお願いします。

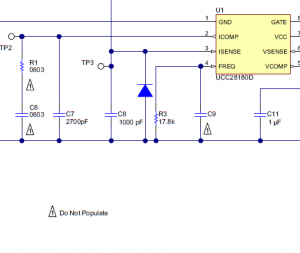

PFC用IC UCC28180について質問があります。

アプリケーションノートを確認すると、FREQ端子に[C9]が接続されており、

[Do Not Populate]及び[Placeholder for FREQ filter, if needed]と記載されております。

ノイズフィルター用のコンデンサと認識しており、1000pF程度で良いかと考えておりますが、

ウェベンチやリファレンス・デザインも未実装となっているため、同様に未実装としたほうが良いのか悩んでおります。未実装、もしくはコンデンサをつけておいた方が良いのか、アドバイスを頂けませんでしょうか?

また、下記についても教えて頂けますと幸いです。

・実装したほうが良いとした場合、どの程度の容量を接続すれば良いでしょうか?

・容量が適正ではない場合、どのような動作が現れると考えられますか?トピック: 接続不可

バージョン:CCS v3.3

エミュレータ:XDS510 USB

デバイス:TMS320C6200;TMS320C6400下記エラーメッセージが出て接続できません。

対処方法がよくわからないので教えてください。Error connecting to the target:

Error 0x80000240/-1137

Fatal Error during: Initialization, OCS,It appears that the target is being held in reset. This may be

due to Wait-In-Reset (WIR) configuration set by the EMU0=0

and EMU1=1 pin settings. If this is the case, DISCONNECT

all CONNECTED devices including icepick and then select

RETRY to clear the WIR configuration.トピック: 問い合わせ

いつもお世話になっております。

下記について、ご回答を頂きたく、お願い申し上げます。質問事項:

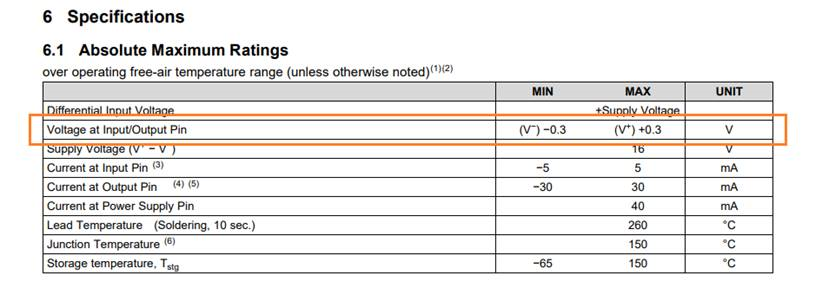

①このICはICの電源が入っていないときに信号を入力しても問題ないでしょうか。

データシートからは見つけきれなかったため、ご教示頂けないでしょうか。

②データシートを見ると、「3V、5V、15Vでの性能を保証」と記載がございますが

3.3Vで使用しても問題はないでしょうか。以上、宜しくお願い申し上げます。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page