-

検索結果

-

トピック: 信号の立ち上がり、立ち下がりについて

TI社製 SN74AUP1T34について、教えて下さい。

Input信号 立ち上がり・立ち下がり 5nsの信号を SN74AUP1T34に入力した場合、

出力信号の 立ち上がり・立ち下がり はどの程度、遅くなりますでしょうか?参考値等がありましたら、教えて下さい。

トピック: LM3478MM_過電流

LM3478MMの過電流機能が効いているか教えて下さい。

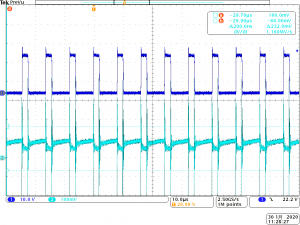

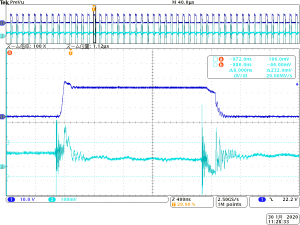

波形は 青色:FETのVds / 黄色:IC Isen電圧 をそれぞれ表します。

昇圧回路の負荷を1.5Aまで上昇させた際に、パルス幅が広がり/ Vdsが低くなりはじめたため

1.5Aから過電流機能が効いてFETをOFFさせているものと思っております。添付波形は負荷を2Aまでとったときの波形となっており、過電流は引き続き効いているものと考えています。

しかし、Vsen閾値はtyp.156mV に対し添付波形は、ノイズのみ閾値を超え、リニア的に増加している部分に関しては100mV程度となっています。

これは、過電流ではなく別の機能が働いて制御をかけているのでしょうか?

その際の機能として考えられる制御をご教授願います。また、立ち下がりの際に発生しているノイズの原因は何だと考えられるでしょうか?

(立ち上がりは内部パルスの開始時の影響だと考えています。)以上、よろしくお願いします。

-

このトピックは

wdwuneが5 年、 10 ヶ月前に変更しました。

トピック: TMP117について

1.TMP117Mの湿度範囲を教えて下さい。

2.TMP117Mは30℃~45℃となっていますので体温測定を行う場合はこの製品と考えて宜しいでしょうか。

3.小さいパッケージサイズにこだわってDSBGAを選択しようとしていますが、センサーの構造からWSONは金メッキ処理が

されておりDSBGAはSAC396でスズ・銀・銅が 含まれているようです。

この成分の差が温度精度への影響を与えませんでしょうか。

4.フレキ線の上に実装して使用予定です。製品にはフレキ線をプラスチック材料の上に貼り付けて雰囲気温度をTMP117で

測定したいと思っています。このような場合、考えられる測定誤差はどのようなものがありますでしょうか。

測定する空間は1立方センチメートル位の空間内の雰囲気温度です。トピック: DP83869HMの使用方法について

お世話様になります。

DP83869HMを使用して、1000BASE-X to 1000BASE-X コンバータを構築したいと考えております。

添付ファイルのように、DP83869HMを対向させてRGMIIを接続するという使用方法は可能でしょうか?トピック: LM3478MM_過負荷時について

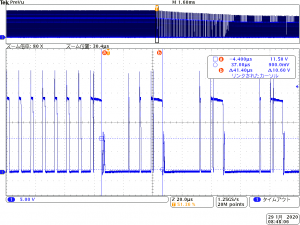

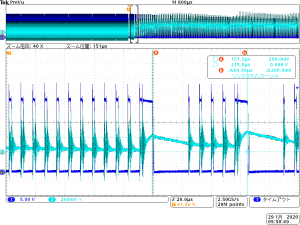

KM3478を使用した電源仕様としては、

入力電圧5.5V~13V

出力電圧 24V です。この電源の負荷を大きくしていくと添付①波形のような、異常発振動作がみられました。

原因は何だと考えられますでしょうか?下記ご参考ください。

・入力電圧が 13V より 5.5Vの方が異常発振が発生しやすい。

・Vin端子のセラコン容量を 大きくすると発生しにくくなる。(0.1uF → 2.2uFまで検討)

・添付②波形は異常発振が起きている際のVds発振波形と ICの Vin端子電圧です。波形は 青色が Vds , 水色が IC Vin電圧 です。

以上、よろしくお願いします。

トピック: F2837xD CPU間のデータ送受信

お世話になっております

CPU01とCPU02間でのデータ受け渡しは

IPCSENDCOMM -> IPCRECVCOMM

IPCSENDADDR -> IPCRECVADDR

IPCSENDDATA -> IPCRECVDATA

のレジスタを使えばできるとの認識ですが

4データ以上の送受信を行う場合、

どのような方法がありますか?

サンプル等ありましたら教えて頂きたくお願いいたします -

このトピックは

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page