-

検索結果

-

トピック: ISO 80601-2-56規格準拠について

TMP117のデータシートに記載されている医療グレードISO 80601-2-56準拠ということですが

どのようなことに準拠しているのでしょうか?トピック: F2837xD CPU2でのデバッグ

CPU2をデバッガ上でF5,F6なりでステップ実行でデバッグしているのですが

CPU2でグローバル変数が更新されない現象が発生しています

例としてですがg_AAA++;

の一文をExpressionsウインドウでg_AAAの値を確認しても

更新がされない考えられる原因について何かわかりませんでしょうか

表題の件につきまして、1点質問させてください。

新機種(ヘッドフォン)設計につき、TPA6130を採用したく、

評価ボードを購入して検討させて頂いているのですが、次のような症状がでて評価ができない状況です。USB供給にてアンプに電源供給している状態で、入力へ音源、出力へヘッドフォン接続し、

USB経由でPCへ接続している状態。JP2,JP3はショート状態。

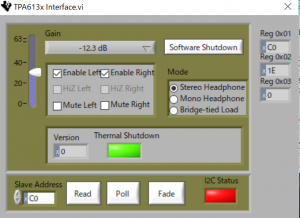

PC側でGUI(TPA613x Interface.vi)を起動し、音源を再生するが、ヘッドフォンから音声が再生されず。

GUI側でGainを調節するが音量変わらず。

画面上では、I2C Statusが赤く表示されており、通信がうまくいっていないことを示している。(添付ファイルforwindows10参照)電源を外部電源に切り替える、PCをWindow10から7の環境で動作させる。ドライバーの再インストール。

等行いましたが結果は同じでした。○評価環境

・PC

Windows10 64bit core i5 (windows7でも同様の症状あり)

ドライバインストールまでは完了しており、デバイスマネージャーには「USB-AudioEVM」

と表示されております。

・GUI

TPA613x Interface.viを上記記述のPCへインストールして使用しています。I2Cの接続不良の原因が分かりません。

ご教授頂けないでしょうか?以上、何卒宜しくお願い致します。

トピック: LM34936EVMに関する質問

LM34936EVM(デモボード)のユーザーズガイド(SNVU630-August2018)に

部品表一覧(P8 Table2)が載っているのですが、部品番号D1、D2のショットキーダイオード

の情報のみがありませんでした。

弊社内で部品選定の際に参考にしたいと思っているのですが、型式はわかるでしょうか。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page