-

投稿者検索結果

-

TL5580は、入力信号がVICR(Common-mode input voltage range)からVCC-側へ外れた時に、出力電圧がVCC+側電源電圧に張り付く現象が発生するのでしょうか? もし発生するなら、発生しない両電源オペアンプはありませんか?

2019年7月3日 1:12 PM #6908返信先: LDC0851センサ設計手順

Kato様

ご回答いただきありがとうございます。

検出距離について承知いたしました。ご提案いただいたLDC0851EVMにつきましてはすでに購入し動作は確認しております。

たびたび申し訳ありませんが追加の質問がございます。

質問1,2は添付ファイルにございますのでご参照ください。

3:教えていただいたLDC_Tools_ext49.xlsxのシートSpiral_Inductor_DesignerのCopper thicknessはどこの厚さでしょうか?

基板が4層で外装と内装で銅厚が違う場合にどう設定すればよいでしょうか。

4:LDC_Tools_ext49.xlsxのシートLDC0851_calcのsensor characteristics with target interactionのターゲット材料が

アルミ製ディスクでセンサーと同じサイズと記載がありますがアルミ製ディスクでない、同じサイズでない場合の計算はできないの でしょうか。私の仕様としてはターゲット材料はステンレスSUS304でサイズはセンサーより大きいです。

5:LDC_Tools_ext49.xlsxのシートLDC0851_calcにSide-bySide Coils Proximity Estimatesがございますが、

積層コイルのProximity Estimatesはありますでしょうか。

6:ターゲットとセンスコイルの間にポリカーボネート樹脂+ABS樹脂の材料の物があってもターゲット距離に影響はないでしょうか。

7:TIのLDC0851のHPにあるDesign with LDC0851という設計ツールがございますがこのツールの説明書はございますでようか。

Filter機能が使えなかったりOpen Designが起動しなかったりいたします。

こちらを用いれば最適なPCBが容易に設計できると認識しておりますが正しいでしょうか。お手数をおかけいたしますがご回答の程、宜しくお願いいたします。

Attachments:

2019年7月2日 7:33 PM #6895Ge様

ご回答ありがとう御座います。

「TMS320C2000:Piccolo MCUのソフトウェア開発入門 (Rev. A)」を少し拝見したところ、手順等詳しく書かれているようでしたので、こちらを参考にして開発を進めようと思います。情報いただき、ありがとう御座いました。

以上doublesh6198さん

リセット解除時のGPIOは、全て入力・プルアップなしの状態となります。

ブートモードにFLASH, RAM, Waitが設定されている場合は、リセット解除時の設定がそのまま継続されます。

FLASH, RAM, Wait以外が設定された場合のGPIO設定につきましては、Technical Reference Manualの4.9.6 GPIO Assignmentsにモード毎の設定が記載されていますので、こちらをご確認ください。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

2019年7月2日 1:12 PM #6885amatsuさん

ご確認いただいている現象ですが、他のチャネルでもAD変換を実施されておりますでしょうか。

変換されている場合、第一に考えられるのが、対象ピンに対する変換時のADC内部のサンプリングコンデンサが完全に充電されるためのS/H時間が取られていないために、ADC SoC間でクロストークが発生しているものになります。

ADC機能モジュールでは、ADC端子に対し電圧を印加することはありませんので、ADC変換をこの1chしか実行されていない場合は、配線間のクロストークも原因の一つとなります。

以上、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

2019年7月2日 10:49 AM #6879amatsu1さん

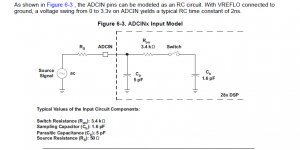

①サンプリング時間を長くすると添付のSwitchのON時間が長くなる為、Rsが大きくとも正しいAD検出電圧になるという理解で宜しいでしょうか

はい、ご認識のとおりです。

②以下につきまして、理解することができませんでした。大変恐縮ですが、より簡易的にご説明願います。

>ご所望のサンプリング周期に合わせる場合は、周期に対し十分なAcquisition windowとなるようにRsを変更いただく必要がございます。

一般的なサンプリング周期は、AD変換用のコンデンサにチャージする時間(Acquisition window duration)とデジタルへ変換する時間(Conversion)の2つの時間が必要となります。上記の計算式では、Acquisition window durationの時間を算出するもので、計算結果 = サンプリング時間ではありません。TMS320F28027ではConversionに13 ADC Clock必要ですので、これを加味してサンプリング周期を算出する必要があります。

つまり、ADC Clock = 60MHz(16.66ns)を設定されている環境において、計算結果が880nsとなった場合、880ns + 13 cycle * 16.66 ns = 1049ns ≒ 952KSPS となります。もし、1MSPSでサンプリングする必要がある場合、このRsでは実現することができませんので、Rsを小さくしてAcquisition window durationも小さくする必要があります。

なお、TMS320F28027では、Acquisition duration windowの設定には、7 ADC clock ~ 64 ADC clockまでの制限があり、かつその中でも設定できない値がございますのでご注意ください。設定できない値につきましては、Technical Reference ManualのADCSOCxCTLレジスタのACQPS詳細説明をご確認ください。

以上、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

2019年7月2日 9:52 AM #6875ご対応、誠にありがとうございます。

以下の2点につきまして、質問させて下さい。①サンプリング時間を長くすると添付のSwitchのON時間が長くなる為、Rsが大きくとも正しいAD検出電圧になるという理解で宜しいでしょうか

②以下につきまして、理解することができませんでした。大変恐縮ですが、より簡易的にご説明願います。

>ご所望のサンプリング周期に合わせる場合は、周期に対し十分なAcquisition windowとなるようにRsを変更いただく必要がございます。

以上、何卒宜しくお願い致します。

Attachments:

2019年7月2日 9:08 AM #6874okabat様

お問い合わせありがとうございます。

C2000シリーズの開発の全体の流れを把握する場合には、現在予定されているワークショップよりも、以下のドキュメントが有用だと思います。

TMS320C2000:Piccolo MCUのソフトウェア開発入門 (Rev. A)

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja230a/jaja230a.pdfデバイスはPiccolo(F280xx向け)になりますので、機能にいくつかの差異は御座いますが、

開発の流れは、シリーズ通して同様になります。また、以下のTI USのトレーニング資料も英語にはなりますが、

TMS320F28374SPTPSの機能を知るには有用と考えますので、こちらもご参考にしていただければと思います。C2000 Multi-Day Workshop

http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Multi-Day_Workshop以上、よろしくお願い致します。

2019年7月1日 7:27 PM #6872dengensekkeiGT様

>MSP-FETの個体差というのはあるのでしょうか?

個体差で書き込みができない場合がある、というのは考えにくいものと思われます。

お手数ですが、より詳細をお教えいただけますでしょうか。

ご投稿いただいた内容から貴社工場、および貴社別オフィスにて作業した結果は次の通りと認識しております。~~~~~~~~~~~ PC | PC(工場)

MSP-FET(貴社) | ー | 〇

MSP-FET(工場) | ー | ×※ 〇:書き込み可、×:書き込みエラー、-:情報なし

dengensekkeiGT様で書き込みを確認できたものはどちらのMSP-FETになりますでしょうか。

また、2種類のMSP-FETいずれも書き込みができたのかお教えいただければと思います。>前回添付したエラー内容はPC←→MSP-FET間のエラーなのでしょうか、それともMSP-FET←→マイコン間の接続>がエラーなのでしょうか?

エラー内容はMSP-FETからマイコンの認識ができてないエラーですので、MSP-FET-マイコン間エラーであると考えております。

以上、宜しくお願いいたします。

クライフ-

この返信は6 年、 5 ヶ月前に

クライフ さんが編集しました。

クライフ さんが編集しました。

2019年7月1日 6:47 PM #6871amatsu1さん

外部に配置する抵抗・コンデンサの値とサンプリング時間は大きく関連しており、現在ご提示いただいている情報だけでは、具体的な数値をお答えすることが難しいです。

サンプリング時間(Acquisition window duration)の計算式につきましては、異なるシリーズとなりますが、TMS320F280049のリファレンスマニュアルに記載されております。

○TMS320F28004x Technical Reference Manual

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sprui33b/sprui33b.pdf

13.3.2 Choosing an Acquisition Window Durationこちらの計算式のパラメータについて、TMS320F28027のデータシートのFigure 6-20. ADC Input Impedance Modelに記載される値にて、サンプリング時間(Acquisition window duration)を計算していただけますでしょうか。

ご所望のサンプリング周期に合わせる場合は、周期に対し十分なAcquisition windowとなるようにRsを変更いただく必要がございます。

以上、ご確認のほど、よろしくお願いします。

2019年7月1日 4:44 PM #6870いつも大変お世話になっております。

以下の回答ですが、具体的に各々どの程度かご教示いただけると幸いです。

難しい場合、目安などでもお構いありません。> ・抵抗サイズを小さくする

> ・コンデンササイズを小さくする

> ・サンプリング時間を大きく取る以上、何卒宜しくお願い致します。

tkk 様

SN75176Bの推奨最大データレートは10Mbpsになります。

最大データレートが制限される主要因は出力のTransition Timeです。

Data Sheet p.6に記載がございます通り、Transition TimeはMax 30nsであり、

10MbpsのBit周期は100nsですので、その30%にあたり、一般的にTransition Timeが

Bit周期の30%以下になるようにします。

10Mbps以上の対応が必要になる場合にはTHVD1550のような製品をご検討下さい。SN75176B Data Sheet

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176b.pdfTHVD1550

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1550.pdfまた、SN75176BのA/B端子に対する絶対最大定格の電圧範囲はVCCの状態に依存しないため、

Data Sheet p.4の7.1 Absolute Maximum Ratings “Voltage range at any bus terminal”に

記載されている範囲内でご使用願います。Kato

SN75176B は双方向バストランシーバですが、これは10Mbps以上での通信は可能でしょうか。

最大で通信レートはどのくらいでしょうか。また、SN75176への給電が無い状態で、

RS485(RS422)ラインへ外部から電圧が入った場合はどうなるでしょうか。2019年6月28日 10:07 PM #6858返信先: LDC0851センサ設計手順

iwa 様

検出距離は以下の2点で決まります。

1. Switching Distanceは磁界の強さの関数

2. Reference CoilとSense CoilのMatching前者に関しましては磁界の強さがCoilの直径によって決まるため、

Switching DistanceはCoilの直径に係数(0.3 or 0.4)を乗じています。

後者に関しましては2つのInductanceのMismatchが検出距離の誤差になります。

SMD Coilも使用可能ですが、個体バラツキにより検出距離もバラツキます。

このような背景からMatchingが比較的取り易いPCB Coilの使用が推奨されています。

最悪条件の誤差に関しましてはPCBへのCoilの作り込みに依存する部分ですので、

明確に提示することが出来ません。

ご参考までに以下のEVMをご購入頂き、実際に使用してみはいかがでしょうか?LDC0851EVM

http://www.ti.com/tool/LDC0851EVMKato

2019年6月28日 6:45 PM #6857CCSはインストールしておりませんが、ドライバをHPからダウンロードしてインストール済みです。

不明なデバイスという表示はなく、MSP Tool Deviceと表示が出てきました。

試しに弊社にある別のMSP-FETを工場へ送付して書き込みを試してみた所無事書き込めました。

MSP-FETの個体差というのはあるのでしょうか?

無事書き込めた後に再び最初のMSP-FETでおこなっても書き込めませんでした。

その後MSP-FETを工場から引き揚げて、私のPCで無事書き込めました。

エラーの内容からすると、MSP-FET←→マイコン間の接続がエラーという表示に思えます。

前回添付したエラー内容はPC←→MSP-FET間のエラーなのでしょうか、それともMSP-FET←→マイコン間の接続がエラーなのでしょうか? -

投稿者検索結果

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page