-

検索結果

-

トピック: XDS200によるファーム書き込み失敗

TMS320F28375Dに対してXDS200経由でFLASHへのファームウェアの書き込みを行おうとしたところ、以下の

エラーメッセージが表示され書き込みができません。C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x82750@Program do not match

Please verify target memory and memroy map.CCS version: 6.1.3.00033

CCSでccxmlファイルを開いてTest Connectionを試したところ、問題なく成功しております。

また同じ環境でこれまで問題なく書き込みが行えておりましたが、ターゲットの基板を改版したところ

このようなメッセージが表示されるようになりました。(特にF28375D周辺は変更していません)どのような原因が考えられ、どういった点を確認すれば良いでしょうか?

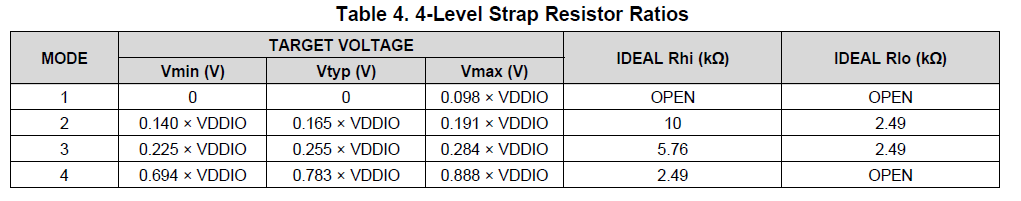

トピック: MODEピンの使用方法について

毎度お世話になります。

DRV87021について使い方をご教示頂きたく

宜しくお願い致します。MODEピンで切替可能な

0.PH/EN

1.Independent half-bridge

2.PWM

についてご教示戴きたくお願い致します。0.PHは不明ですがENはイネーブル?使い方をご教示ください。

1.ブレーキ、-100%、100%の速度以外切替モード?

2.PWM制御で速度と回転方向をコントロールできる。0,-100,100はできない?お手数ですが使い方をご教示ください。

(Hブリッジのブラシ付きDCモータのDuty制御で0,-100,100も含む予定です)以上、宜しくお願い致します。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page