-

検索結果

-

毎度お世話になります。

早速ですが、LAN-PHY 「DP83822IRHBR」の

データシートP.11「7.6 Timing Requirements, Power-Up Timing」に関してご教示を戴きたく

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822h.pdf「T2 Post power-up stabilization time prior to MDC preamble for register accesses 」ですが、

リセット解除から200ms以内にMDCのアクセスが必要との認識で良いでしょうか。また、ハードウェア構成のラッチ時間「T3 Hardware configuration latch-in time for power up」

がtyp 200msとなっているため、T2はT3よりも後になるようにする必要があると考えておりましたが間違いでしょうか。以上どうぞ、よろしくお願いいたします。

トピック: LMH1983のPLL3使用に際して

お世話になっております。

タイトルにも記載しておりますが、データシート上に記載されているLMH1983のPLL3の出力を安定して使用する際に設定をする

レジスタの設定に関してご教授願います。現在TiのHP上で確認できるデータシートのレビジョンは英語版がRev.I、参考用の日本語版がRev.Gとなっておりますが、

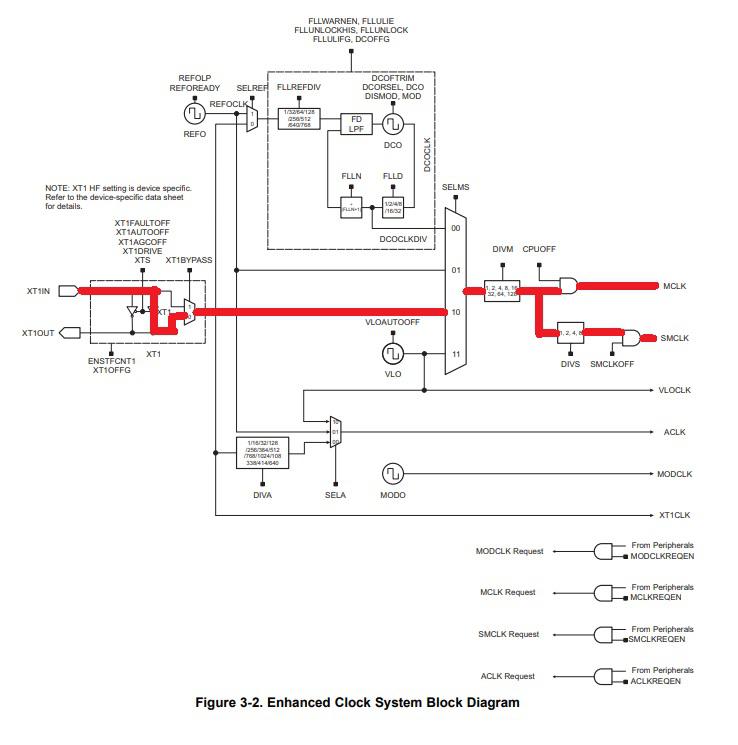

PLL3に対するレジスタ設定に関してRev.Iでは下記の様に0x13「5:4」に”10″bの値を書き込みAlways Align Modeで使用する事で

正常に起動しなかった場合でもPLL3の出力が正常に出力する様になると記載されていた為保険の意味も込めてその様に設定を行った所、10 MHz Hsyncモードで使用した際にPLL3のロックが一定周期で瞬間的に外れる様になりました。

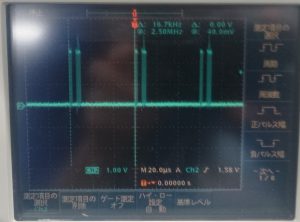

※添付にNO_LOCK端子の信号をレベル変換ICにて2.5Vに変換した後の測定結果を添付いたします。直接端子から出ている波形も同様の結果になっていることは確認していますが、安定して測定できる回路構成になっていない為レベル変換ICを経由した後の波形を添付致します。“8.3.11.1 TOF3 Initialization Set Up

Under some circumstances, it is possible for an LMH1983 to power up in an anomalous state in which the output of PLL3 exhibits a large amount of cycle-to-cycle jitter.

A simple register write after power up will prevent the device from remaining in this state.

Writing to Register 0x13[5:4] = 10’b to force Always Align Mode ensures that the device will not exhibit poor duty cycle performance on CLKout3.”そこで、上記に記載されている設定は不具合が確認された時のみ実効する設定であるのか、私が実施しようとした様に保険の意味でも実施すべき設定であるのかご教授いただきたく存じます。

また参考用の日本語版では同様の対処方法に関して別なレジスタ(0x09)を使用してPLL3の出力を一度ディセーブルにしてから再度イネーブルにする方法が記載されていますが、こちらはRev.Iの内容に修正される前の情報という認識で間違いないでしょうか?

こちらに関しましても合わせてご教授いただきたく存じます。現在確認した内容としては、10MHz HSyncモード以外にも27MHz HSyncモードと代表的なビデオ用同期信号で確認を行いそちらは

設定後でも問題なくロックステータスが安定していることを確認致しました。発生状況に関しては評価ボードが現在手元になく弊社試作基盤2枚でのみの確認にはなりますが、レジスタを設定する事で100%再現しており、該当レジスタを初期値に設定する事で10MHz HSyncモードでもロックステータスが安定する様になることも確認しております。

仕様上10MHz SyncモードおよびPLL3からの148.35MHz出力を使用する必要がある為何卒ご対応の程宜しくお願い致します。

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page