- 公開日:2021年09月07日

- | 更新日:2022年11月30日

うそ発見器作ってみた 第2話 製作実習の仕様書とは?

- ライター:ヒロ

- マイコン

こんにちは!ヒロです。

第1話では製作物立案に至るまでの経緯を説明しました。

うそ発見器作ってみた 第1話 タイムリミットと製作物の立案

さあ、いよいよ製作実習の最難関と言っても過言ではない仕様書づくりです。

そもそも、仕様書に書くべき内容とは何か???

ということで、今回の記事では、製作実習の仕様書とは何かを説明します。

製作実習の仕様書とは

製作実習の仕様書とは、“誰が見ても同じ製品を作れるモノ”です。これが簡単なようで非常に難しいのです。それでは、どのような事が書かれていなければいけないのでしょうか?

以下が、製作実習の仕様書として記述しなければならない内容となります。

【仕様書の内容】

- 製品概要および製品図

- ブロック図

- 状態遷移図

- フローチャート

- 電源ツリー

- 回路図/配線図

- 部品表

- 製作スケジュール

それでは、具体的にこの中のブロック図、電源ツリー、回路図/配線図、そして製作スケジュールの一部を見ていきましょう。

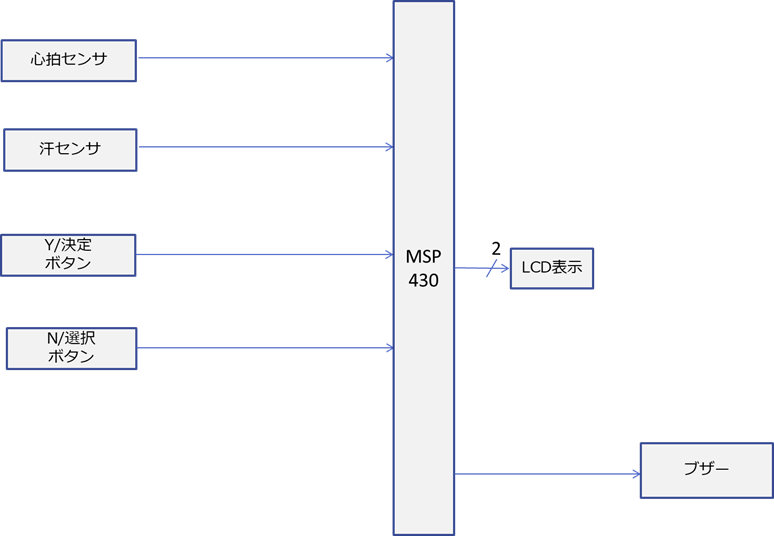

ブロック図

図1 本製品のブロック図

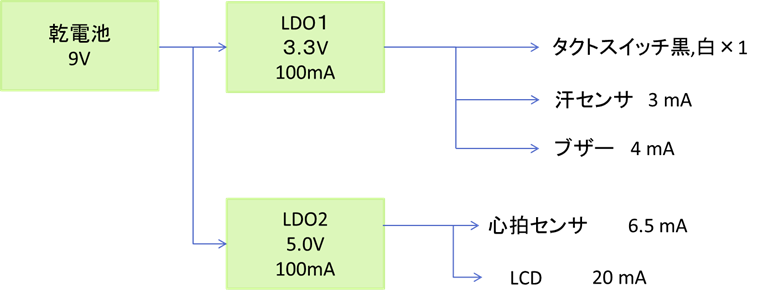

電源ツリー

図2 本製品の電源ツリー

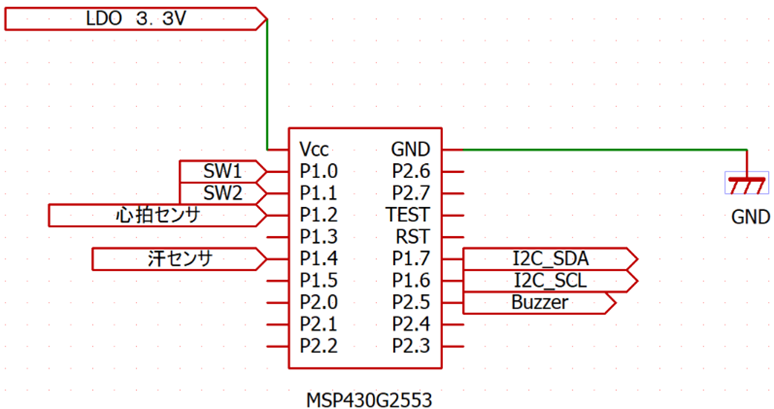

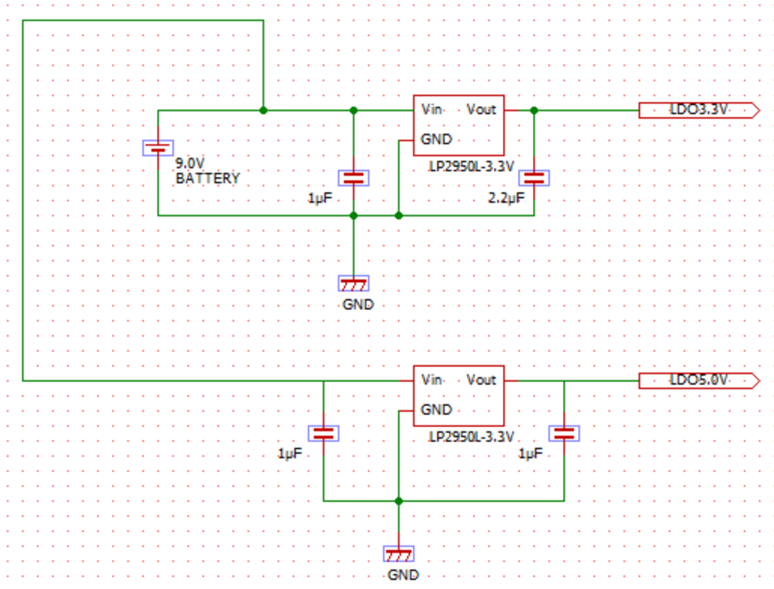

回路図/配線図

図3 MSP430の配線図

図4 電源の回路図

製作スケジュール

図5 製作スケジュール

いや~、製品を作る前に仕様書の内容である8つのことを考えなければならないというのは、慣れないことばかりの作業で大変なものでした。

特に、回路図/配線図作成の図3のところで、それぞれのピンの機能を把握して各センサやLCDの配線を考えるのが非常に難しいことでした。具体的には以下のようなことです。汗の量を計測するセンサで、汗の量を測定したところ3.3 Vと常に同じ値になっていることが分かりました。センサが壊れているのかなと思いましたが、そんなことはありませんでした……。

原因は、マイコンのP1.3の内部にある“プルアップ抵抗”でした。小さな汗の量の値を取得したいのにもかかわらず、この抵抗のせいで取得できない状況でした。このようにマイコン特有の制約に苦労しましたが、各部品やセンサ、そしてマイコンのデータシートを熟読し、照らし合わせる事で解決していきました。時間はかかりましたが、何とか発表できる状態に持っていくことができました!!!

仕様書発表

無事、仕様書作成が終わりました。いよいよ社内FAE(技術者)に向けての発表会です。

これまで大学で発表は何度かしてきました。しかし、経験・知識豊富なFAEの方々を目の前にしての発表は、大学と全く違うものでした。

特に自分が買う側としてこの製品に価値があるのか?という観点で、皆さん真剣な眼差しで私を見ていたため、圧倒されました。正直なところ、発表するのが怖く逃げ出したい気分でした。製品動作の根幹となるフローチャートの説明では、どこまで詳しく説明すればよいのかわからずあたふたしてしまいました。

一番の失敗はプログラムの詳細にフォーカスして説明したため、全体像が伝わらず、発表内容はさんざんな結果となったことです。しかし、発表を終えてみれば皆さん優しく、丁寧にアドバイスをしてくださりました。例えば、『ポインタの使い方』や『汗センサと塩水って判断できる?』などの発表の仕方から製品内容まで多くのご指摘を受けたので、今後に生かしていきたいなと思いました。

次回、第3話 ハード製作の予期せぬ事態です。

なにやら、いやな予感しかしません……

うそ発見器作ってみたシリーズ一覧

第1話「タイムリミットと製作物の立案」

第2話「製作実習の仕様書とは?」

第3話「ハード製作の崩壊と困難」

第4話「絶望の時期」

第5話「製作実習を終えて」