- 公開日:2021年09月07日

- | 更新日:2022年11月30日

うそ発見器作ってみた 第3話 ハード製作の崩壊と困難

- ライター:ヒロ

- マイコン

こんにちは!ヒロです。

第2話では製作実習の仕様書及び仕様書発表会について説明しました。

うそ発見器 [Your true feeling] 第2話 製作実習の仕様書とは?

今回は早速製品作りです。仕様書を基に製品を完成させていきたいと思います。

製品作りでは大きく『ハードウェア』と『ソフトウェア』に分類できますが、第2話の続きとしてスケジュール通り、まずはハードウェアから作成していきます。その中でも特につまずいたLDOとLCDの二点について話します。

LDO実装で起きたハプニング

電圧が降圧しない…?

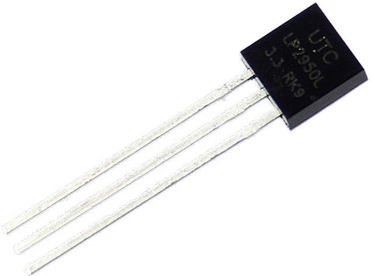

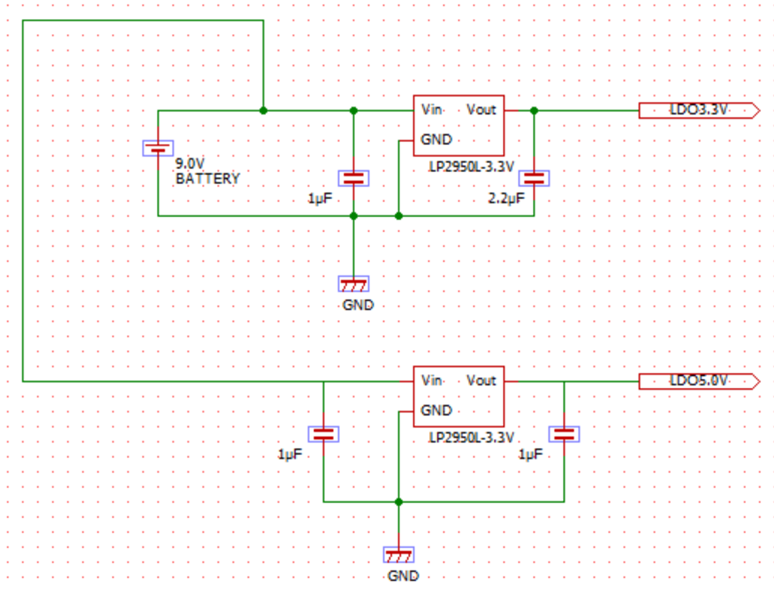

私が製作するうそ発見器は、デバックしやすいように電源部分(心拍センサと汗センサのコネクタも含まれる)とLCD&ボタンの二層に分けました。はじめに電源部分の製作に取り掛かります。私が製作する製品は持ち運び可能なようにするため、乾電池を使用しました。今回使用する心拍センサおよび汗センサは、それぞれ5.0 V, 3.3 Vを必要とします。したがって、供給電源として9.0Vの乾電池を使用し、低損失レギュレーター(LDO)を用いて3.3Vと5.0Vに降圧しました。このとき使用したLDOの外観およびピン配置は図6,7です。

図6 低損失レギュレータ(LDO) LP2950L

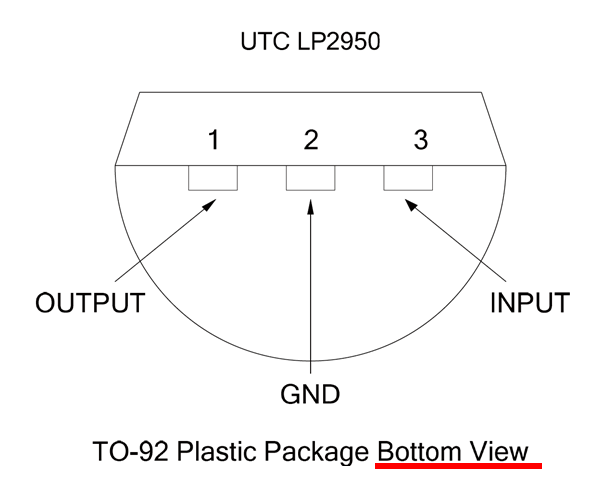

図7 LDOのBottom View

LDOのデータシートを見ると図7のようになっています。ここを繋げれば良いはずです。図8のように接続して電源をONしました。

図8 電源回路図

テスタで電圧を測定したが降圧されていない…なぜだ!?

頭の中はハテナマークでいっぱいでした。しかし、こういう時だからこそ冷静に物事を見つめることが必要だと思い、一つ一つ追っていきました。半田はちゃんとついているか?半田ごてをあてすぎていないか?

これは大丈夫そうでした。

それではなぜ希望の電圧値が出力されてないのか?INPUTピンのところを計測したところ9.0 Vありますが、OUTPUTピンでは0 Vようです。謎は深まるばかり…

原点に立ち返りデータシートをよく見返しました。

原因判明

よく見ると、LDOのデータシートの記載がbottom viewでした。私はtop viewだと思い込んで接続していたため、両方のデバイスで1番ピンと3番ピンの接続が反対になっていました。基本的なことを見落としていたようです。その結果、5.0 V, 3.3 V に降圧するLDOをそれぞれ破壊してしまいました。

今回の失敗で、実装する前に思い込みではなく、部品の向きや特性には細心の注意を払ってから実行に移すことの重要性を身に沁みて学びました。

LCDに文字を表示させる作業で再ハプニング

文字が表示されない…

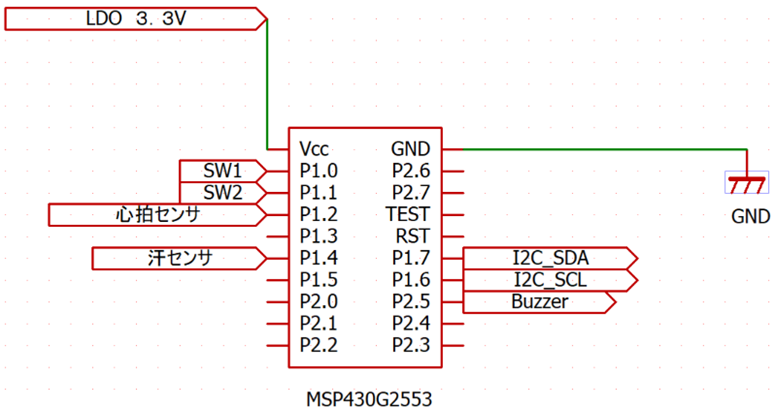

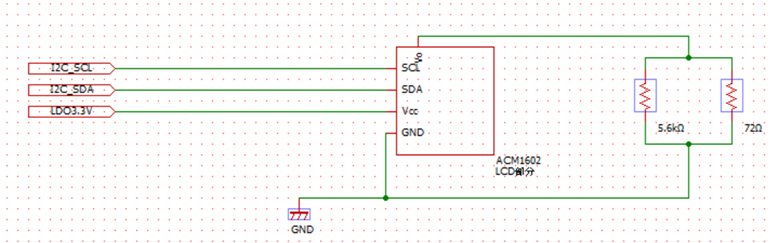

LCDでは、図10に示すように3.3Vに降圧したLDOの出力電圧を使用しており、Voの部分(図10 )ではLCDのコントラストを調節している箇所となっております。図9のマイコンP1.6(SDA), P1.7(SCL)でI2C通信を行いLCDに文字を表示させる構成となっています。

図9 MSP430の配線図

図10 LCD回路図

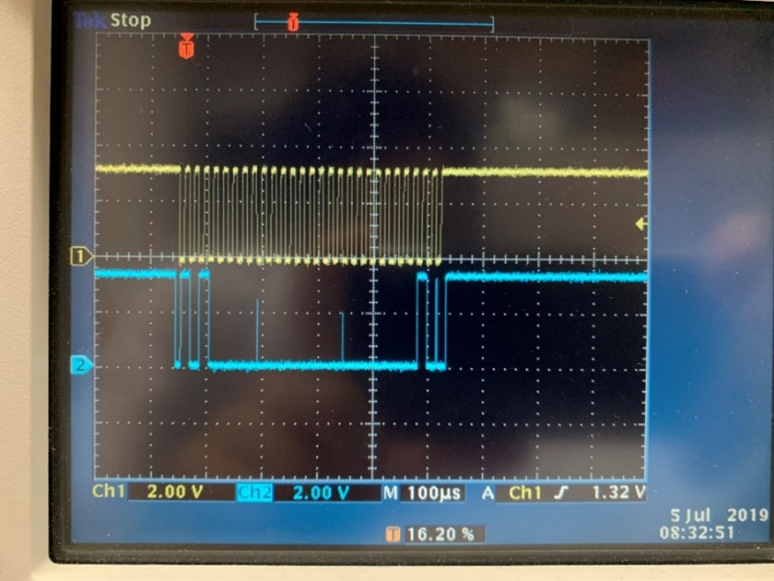

図9,10を参考に配線をして、I2Cで必要な通信手順をオシロスコープで図11のようになることを確認しました。しかし、LCD上に文字が表示されません。Why why why!!!??? 一つ一つできる限り確認していこう。

3日かけてわかったこと

図11のように波形が出ているので通信はできていそうです。はんだ付けの方も大丈夫です。

図11 クロックとデータ波形 (黄:クロック 青:データ)

うーーーーーん...なぜ文字が表示されないのだろうか。LDOの時と同様に、時間がかかっても順に追っていくのがよさそうです。数日かかりで一つずつチェックしました。

<1日目>

ハードウェアに問題があるのかをサンプルコードを試しながら確認していきました。

<2日目>

ソフトウェアに問題があるのかをフローチャートを参考に確認しましたが、どこも間違っていないようです。

<3日目>

では波形が正しいものか、記述したコードを元に確かめました。しかし、測定された波形は正しいもののようでした。

もう何も手がない...気がついたらLCDに文字を表示させようとするだけで3日間かかり、挙句の果てにまだディスプレイに文字が表示されない状況です。これはヤバイっと思いました。ここで基本に立ち戻り、これもLDO同様にデータシートを確認します。

あっ!?!?もしかして画面の明暗を制御するコントラストの部分が影響しているのではないのか???早速抵抗値を変更することでコントラストを変えました。はじめ抵抗値を大きいものから小さいものを2パターン試しました。何も映らないが画面の明暗の変わり方から、うまいこと抵抗値を調節すれば文字が表示されるのではないか...と思いました。案の定、抵抗値をうまいこと変更することによって文字を表示させることができました。

文字が表示されたときは、「おーーーーーよっしゃー!」と感動と喜びに浸りました。

しかし、文字を表示させるまでに多大な時間を掛けてしまったので、今後はこの経験を生かさなければいけないと思いました。

今回学んだこと

このように、デバイス一つとっても希望する動作をさせることは非常に難しいことを痛感しました。また、今回発生したデバイスを破壊したり動作させるのに時間をかけたりというのが、お客様相手の業務だったらと考えると冷や汗が止まりません。これが技術研修でよかったと切に思いました。

次回は、第4話 絶望の時期です。第3話までは基本的なハードウェアの動作確認が終了したので第4話では、全体的なソフトウェアについて話していきます。

なにやら、とんでもないことが起きそうな予感です………

うそ発見器作ってみたシリーズ一覧

第1話「タイムリミットと製作物の立案」

第2話「製作実習の仕様書とは?」

第3話「ハード製作の崩壊と困難」

第4話「絶望の時期」

第5話「製作実習を終えて」