- 公開日:2021年09月07日

- | 更新日:2022年11月30日

うそ発見器作ってみた 第5話 製作実習を終えて

- ライター:ヒロ

- マイコン

こんにちは!ヒロです。

第4話ではソフトウェアの製作について話しました。

第4話「絶望の時期」

いよいよ最終話になります。ここでは、完成品の動作、製作実習発表時、苦労したことについて話します。

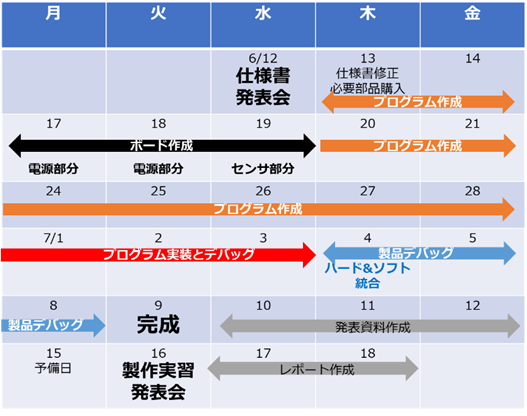

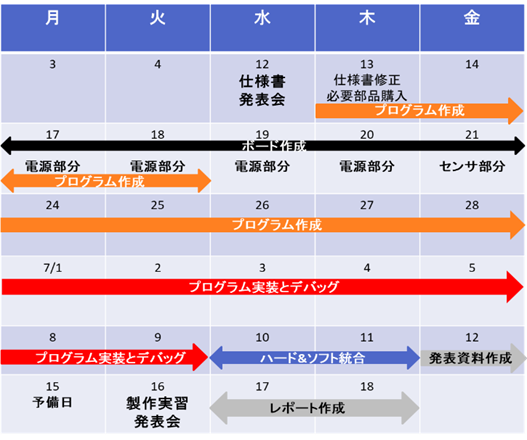

実際のスケジュールと予定を比較してみると…

結果的に図17のスケジュールで完成させました。

図16 予定スケジュール

図17 実際のスケジュール

想定していた通りには上手くいきませんね…

発表用の資料はわずか1日で作ることになってしまったため、当日の発表30分前まで発表資料の調整をしていました。

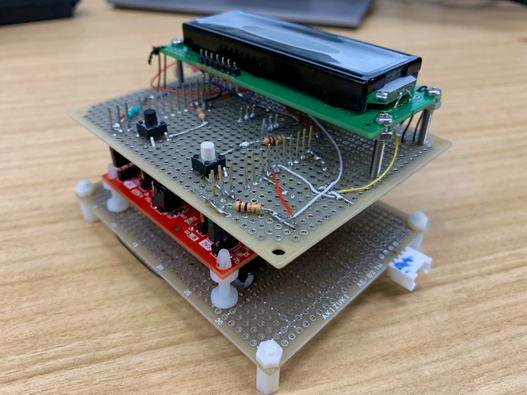

図16と図17を比較してわかるように、ボード作成において電源部分の製作に2日間長引いてしまいました。さらに、プログラム実装とデバッグ作業では4日間長引くなど大幅に計画していたスケジューリングとは、かけ離れたものになりました。発表資料作成に時間をかけることはできませんでしたが、なんとか製品を完成させました。以下が、私が製作した製品になります。うそ発見器『Your true feeling』です!

図18 製品外観図

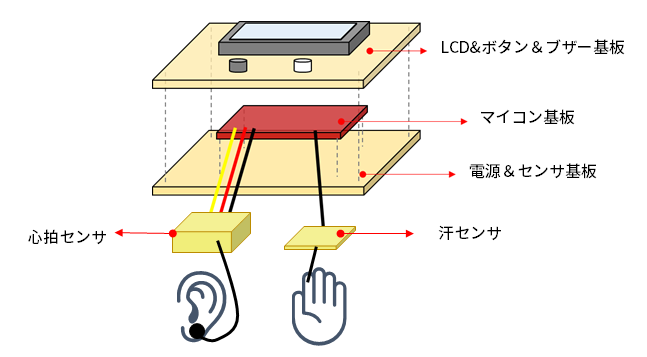

配線が丸見えで、とてもきれいといえるような代物ではありません。しかし、電池駆動で持ち運び可能&表示系&ボタンと、電池&センサ部分で分離可能となっているので機能面で考えたら良い感じになっているのかなと思っています。

製作したうそ発見器の動作

第1話の製品概要にもあるように、今回製作したうそ発見器の動作は下記の通りです。

- 質問をしている間(30秒間)、心拍及び汗の変化量を測定

- 質問はYes/Noで答えられる簡単な1問とする

- その質問に対して嘘をついたかどうかを30秒後に液晶ディスプレイに表示

最終的に以下のように操作して動作することができました。

- 電池ONでLCDに質問数の選択肢表示

- 黒ボタン押下で質問数の選択

- 白ボタン押下で決定

- 質問内容に対してLCDに結果表示(”You are honest” or “You are liar”)

- 白ボタン押下で2回目の質問が開始、または質問数を黒ボタン押下で選択してうそ発見開始

製作実習発表時

いよいよ発表会です。

全く自分の納得できるような資料が完成できずにいたため、内心では「やばい…これでは発表もできないよ…」と思っていました。発表会場では、予想を超える多くの社内のFAEメンバーが参加していたので、いつもとは違う手汗を多量にかいてしまいました。また、心臓の音がいつもよりも激しく高鳴り、今にも体から飛び出しそうな勢いでした。

これでは発表もままならないと感じました。しかし、これまでの辛かった製作期間を振り返ってみた際、ここまで一生懸命に取り組んできたことなのだから、自分が製作したモノのすごさをできるだけ多くの人に理解してもらわなければ水の泡になってしまうという考えに変わりました。また、私が堂々と分かりやすい説明をしなければ、貴重な時間を割いて参加してくださった方々に対して失礼に値すると思いました。この思考の転換により、なんとか製品発表を終えることができました。

最後に待っていた製品デモ

文字通り作った製品の動作をお披露目することです。社内の多くの参加者の視線が、一気に私が作った製品へ注がれると同時に緊張がより一層高まりました。ランダムに参加者のうち二名の協力のもと、予定通りYes/Noで答えられる簡単な質問1問に対して“You are liar”の表示をさせることができました。

しかし、”You are honest”の表示をさせることができませんでした。原因はアラートをあげる心拍数と汗の量の設定値が適切に設定されていないことが原因でした。ただ、不幸中の幸いで参加者の皆でなんとかして”You are honest”を表示させてやろうという良い雰囲気が生まれました。そのおかげで、多くの参加者を巻き込む楽しい製品デモを結果的にすることができました。

これまで長いようで短い期間でしたが、仕様から製作実習結果の発表、そして製品デモまでの発表会を無事終えることができました。発表が終わった後は、製作実習からの重圧から解放され、これまで製作実習に係った方から『お疲れ様』と言われたときは涙が出そうになりました。これまで何度も諦めそうになりましたが、ここまで頑張れたのも周りの先輩方の助けがあってこそだと痛感しました。

苦労したこと

全体を振り返って、各項目の苦労したことをまとめて記載致します。

大きく分けて、【仕様の決定】、【配線や構成及びはんだ付け】、【プログラミング】の3つで非常に苦労しました。

仕様の決定

デバイス選定で非常に苦労しました。LCDでWebを検索すると数多くのデバイスが見つかるのですが、どれも違いがわからず、結局何を基準に選んだからよいか悩んでしまったのです。

解決策

先輩にアドバイスいただき、過去に使用したことのあるデバイスを参考にデバイスを選定しました。

配線や構成および半田付け

半田付け(LCD、空中配線)は何もかも大変でした。

解決策

①ピンセットやセロハンテープ使用

②予備半田をする

プログラミング

そもそもどこからプログラミングしていけばよいのかわかりませんでした(特に割り込み部分、各センサ)

解決策

TIのサンプルコードを元に各関数/機能ごとにプログラミングする

さいごに

最終的な製品の仕上がりは、見た目が汚いということもあり納得のいくものではありませんでした。ソフトウェアのところでサンプルコードを参考にしなかったことなどがスケジュール遅延に影響し、結果として、製品の見栄えの悪さや発表資料の質の悪さという結果になりました。しかし、多くの反省点や悔しさはあるものの、この製作実習を通じて問題解決のプロセスや方法を学ぶことができました。また、先輩社員から助言をもらいつつも実際に一からモノを作ることで、特にマイコンやLCDの動作方法を体得することができました。ここで学んだことを生かして、一日でも早く会社の売り上げに貢献できるエンジニアになりたいと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。

うそ発見器作ってみたシリーズ一覧

第1話「タイムリミットと製作物の立案」

第2話「製作実習の仕様書とは?」

第3話「ハード製作の崩壊と困難」

第4話「絶望の時期」

第5話「製作実習を終えて」