- 公開日:2020年05月21日

- | 更新日:2022年11月21日

ただ回すだけではない 最適なシステムを構成するためのブラシ付きモータードライバー講座

- ライター:mtmt

- モータードライバー

モーターの種類については、以前に執筆いたしました。こちらの記事を見てください。

初心者こそ押さえておくべき!モーター・ドライバを使うべき理由

本稿では手軽に簡単にあるかうことが出来るブラシ付きDCモーター(以下、Brush付きDCモーターからBDCモーターと呼びます)についてご紹介いたします。BDCモーターはモーターの中でも特に我々の生活の身近なところで、さまざまな製品に使用されています。例を挙げますと

- 家電(レコーダのローディングなどの駆動部分)

- プリンタ(紙送り)

- 車のパワーウインドウ

- パチンコ(ハネや玉送りなど)

- 玩具(ラジコンなど電池を使う駆動部分)

このようにいろいろな分野で使用されるBDCモーターを使用する上で、どのように選定し、何を注意すべきか、モータードライバーを最適に動作させるために必要な機能について説明いたします。

なぜブラシ付きDCモーターが使用される?

~ブラシ付きDCモーターとブラシレスDCモーターの比較、メリット/デメリット~

BDCモーター、ブラシレスDCモーター(以降BLDCモーターと呼ぶ)、ステッピングモーターを比較して、圧倒的にBDCモーターが使用されるアプリケーションが多いです。では、なぜ使用されるのでしょうか?まず使用される背景を知る前に、まずはBLDCモーターとのメリット/デメリットを比較してみましょう。結果は以下の通りになります。

| 項目 | BDCモーター | BLDCモーター |

|---|---|---|

| トルク | 小さい | 大きい |

| 可聴ノイズ | 悪い | 良い |

| 寿命 | 悪い(1万時間程度) | 良い |

| 信頼性 | 悪い | 良い |

| 整流子の問題 | 悪い | 良い(問題ない) |

| EMIの問題 | 悪い | 良い |

| 温度上昇 | 悪い(発熱しやすい) | 良い(発熱しにくい) |

| 速度 | 悪い | 良い |

| 制御性 | 良い | 悪い(特定のドライバーが必要) |

| トータルコスト | 安い | 高い |

この表から、一目瞭然にBLDCモーターの方が圧倒的にメリットが高いことがわかります。

では、なぜ、BDCモーターを使用されるのでしょうか?その最大の理由は、モーター自体が低コストの上、制御性が圧倒的に簡単です。特に制御方法に関しては、起動方法が簡単で、速度変化は電圧に比例し、正転/逆転動作は電圧極性を逆にするだけで可能等、圧倒的に制御性が簡単です。

トルクやブラシの静音性、EMIノイズ等に問題がなく、動作時間が1万時間以内のアプリケーションであれば第一優先で検討の候補としてあげられるはずです。

このことから、広く様々な分野のアプリケーションでBDCモーターが今も尚、使用されております。

BDCモータドライバーの機能説明

上述のとおり、BDCモーターを動作させるには、とても単純で、電流を流してあげるだけで動作します。つまり、回転と停止させるだけであれば、電源のON/OFFだけの制御で動作し、プラスとマイナスを反転させることで、回転方向も反転させることが可能です。

実際に製品として使用する場合には、BDCモーターへの電流制御や、回転方向の制御、速度制御が必要となります。そのようにBDCモーターを制御するのに欠かせないものがBDCモータードライバーになります。とBDCモータードライバーは以下のような機能を伴っています。

- BDCモーターの制御

- 正転、逆転、制動(ブレーキ, SlowDecay)、惰走(コースト, FastDecay)

- 電流制御、始動時の突入電流制限

- 各種保護機能

- OCP(過電流保護)

- UVLO(低電圧誤作動防止機能)

- TSD(サーマルシャットダウン)

- 貫通電流保護(上下FET同時ONの防止デッドタイム)

一例として、電流制御については以下の通りの動作となります。

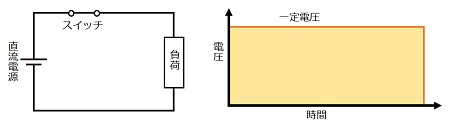

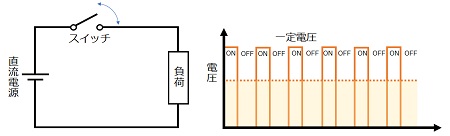

①まず、図.1のように負荷に直流電源を設定すると、直流電源と同一の電圧が、負荷にかかります。スイッチがオン状態であれば、一定の電圧で電流が流れ続けます。その閉回路にスイッチ(FET)を設定し、ON/OFFを繰り返し行うと、ON時間とOFF時間の比率に従い平均電圧が変わります。例えば、ON時間とOFF時間が50%ずつ交互している場合は、図.1右図のとおり、平均電圧は直流電源の50%となります。ここで負荷をモーターに変えると、このスイッチのON/OFFをすることでモーターへのかかる電圧の平均値を下げることで、モータへかける平均電圧を制御することができます。

図.1 負荷電圧

図.2 負荷平均電圧

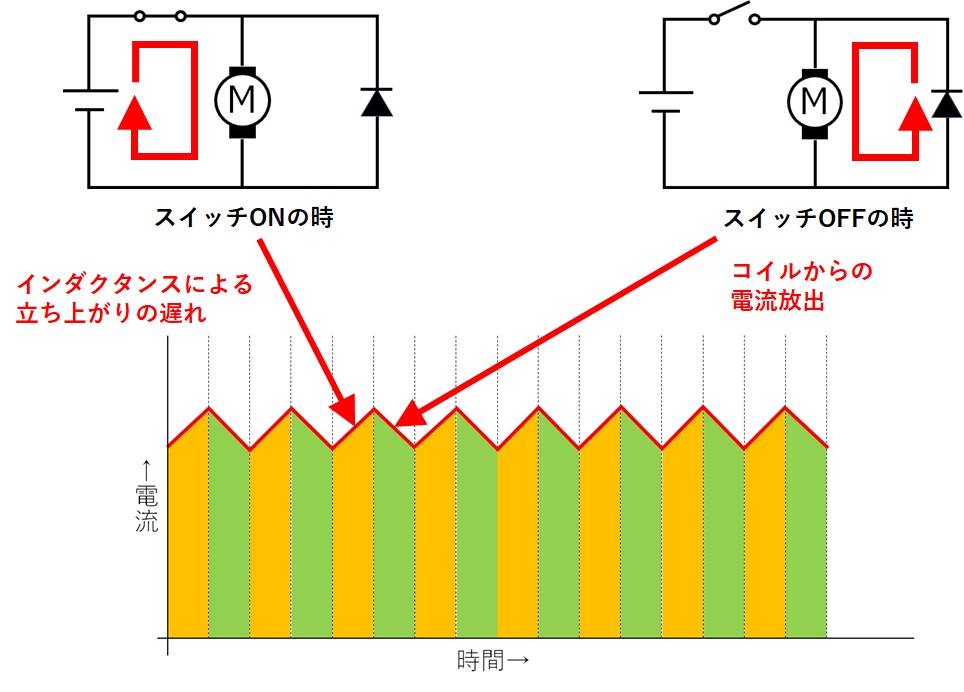

②モーターはご存じのとおり内部にコイルを持っており、そのコイルがインダクタタンス成分を持っております。そのため、図.3とおり、電圧を印加して電流を流すと立ち上がりが遅れ、自己誘導作用により、電圧を落とすとそれまでと同じ方向に電流を流し続けます。

図.3 モーターにおける電圧変動

③つまり、モーターに流れる電流は、「I=V/L*ton」(tonはスイッチのON時間)にて求められ、スイッチのON/OFFを制御することで電流を調整することが可能となります。

同様のことをディスクリートで作成することも可能ですが、各種部品の個体差や、周辺部品の搭載する回路規模などを考慮すると性能面の保証からも、モータドライバーを使用することを推奨しています。

※ 詳細内容、他の機能に関しては、別途オンサイトセミナーに参加いただければ幸いです。

BDCドライバー紹介

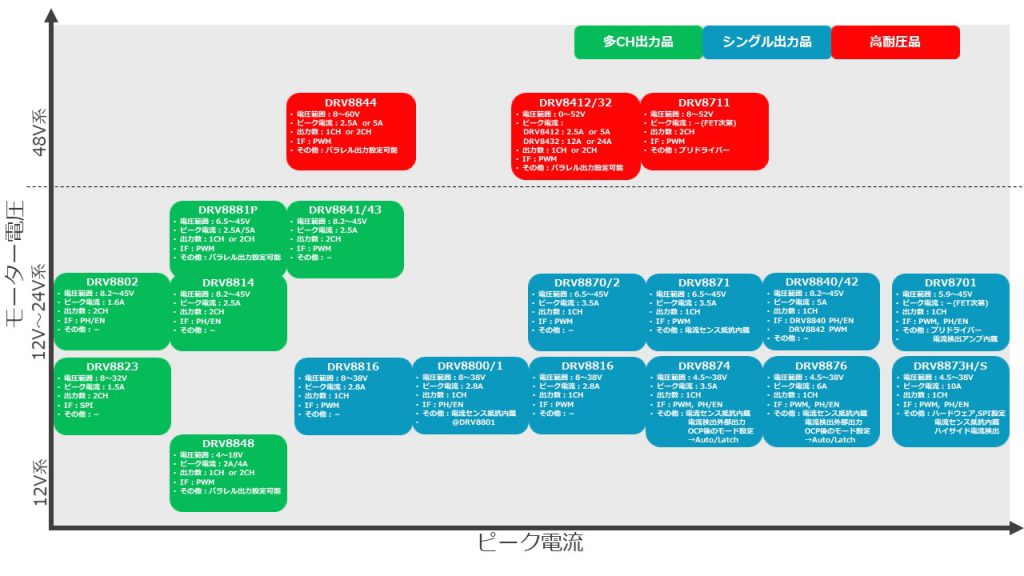

モータードライバーを数多く持っているTEXASInstruments社(以下、TI社)のBDCモータードライバーは大まかに分類すると、多CH出力品、シングル出力品、高耐圧品になります。以下にラインナップを紹介します。

図.4 ロードマップ

BDCモータードライバーを選定する際に基本的なスペックは、使用するモーターの定格から選定する必要があり、モーター電圧、ピークモーター電流、制御部とのI/F、出力数となります。このスペックに見合ったドライバーをまずは選定することになります。また、TI社の新しいBDCモータードライバーであるDRV8873H/Sには新たに、以下の機能を搭載されておりますので、参考までにご紹介します。

・Spectrum 拡散機能

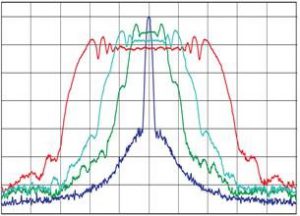

スペクトラム拡散(spread spectrum clocking以下、SSC)は、クロック周波数をわずかに変動させることで、周波数領域のピーク信号のエネルギーを分散させ、ピーク値を低減する方法です。最大輻射ノイズと誘導ノイズを大幅に減少させます。その結果、EMIのピーク値を軽減することが可能となります。

図.5 スペクトラム拡散機能

モーター電流の大きく制御できるDRV8873H/Sでは、内蔵デジタル発振器と内蔵チャージポンプの両方に、このSSCが備わっています。このSSCの機能が無ければ、モーター電流が大きくなれば放射ノイズが大きくなってしまいますが、このSSCと出力スルーレート制御を組み合わせることで、ドライバーからの放射ノイズを抑えることができます。f

まとめ

いかがでしょうか?モーターを使う駆動部分には、いろいろなモーターがありますが、今回はその中でも安価で手軽、簡単なBDCモーターとそのドライバーの紹介をさせていただきました。基本的にな概要については、弊社にて開催しているモータードライバーのセミナーを準備させていただいておりますので、ご参加いただきご理解を深めていただければともいます。

お問い合わせはこちらから!