- 公開日:2025年09月26日

AnalogPAKでオペアンプ2段増幅してみた

製品概要(AnalogPAKとは)

2021年ルネサスエレクトロニクスはDialog Semiconductor社を買収しました。

GreenPAKとは、GreenPAKは旧Dialog社のミックスドシグナルのプログラマブルデバイスです。

GreenPAKの中でも様々な、ラインナップがあり今回は 「AnalogPAK」 と呼ばれるラインナップのデバイスを使いLEDドライバーを作成しました。「AnalogPAK」はオペアンプや可変抵抗、アナログスイッチ、アナログコンパレータなどのアナログ機能が組み込まれているGreenPAKです。またサブファミリーには、ADCやDAC、PGA(プログラマブルゲインアンプ)、RAMなどアナログ機能だけでなくデータ処理も内蔵しております。

現在の型番は「SLG47004」「SLG47003/SLG47001」「SLG47011」があります。それぞれの特徴を簡単に下記にまとめます。

「SLG47004」:アナログフロントエンドの集約に特化

・汎用オペアンプ2ch + 増幅用内部オペアンプ

・デジタル可変抵抗 2ch

・アナログスイッチ 2ch

・アナログコンパレータ 2ch

・各種ロジックマクロセル(LUT)

「SLG47003/SLG47001」:必要十分な機能を残しコストダウン

・OP AMP(Zero-drift, ultra low offset) ×2

・Analog MUX (6in-1Out)

・アナログコンパレータ × 1sampling(6Ch)

「SLG47011」:ADCやDAC機能が追加

・PGA(プラグラマブルゲインアンプ) ×1

・ADC(14bit) ×1

・DAC (12bit) ×1

・PWM(12/10/8 bit ) ×1

・アナログコンパレータ ×1

・消費電力を抑える2つのモードを用意(PD AON、PD PAK)

背景

顧客から「センサの処理を一括で行いたい」「複数のオペアンプを集約して基板を小さくしたい」といった要望が増えてきています。

従来は複数のアナログ部品を個別に配置しておりましたが、AnalogPAKを用いることで、これらの機能を1チップに集約可能になります。この技術記事では実際にAnalogPAKを活用してオペアンプの集約とオペアンプのゲインを内蔵のレオスタッドで変更することで自由度の高いセンサ処理の一例を用いてAnalogPAKの機能をご紹介します。こちらの技術記事が同様の課題を持つ技術者への参考情報とできたら幸いです。

Go Configureでのデザイン作成と手順

・開発環境:Go Configure

※ルネサス社のHPから無償でダウンロードできます⇒ Go Configure™ソフトウェアハブ | Renesas

「可変非反転オペアンプ」

非反転増幅器は、オペアンプ(オペレーショナルアンプ)を用いた基本的な増幅回路の一種で、入力信号の極性を保持したまま増幅する特性を持ちます。つまり、入力が正であれば出力も正、入力が負であれば出力も負となり、出力信号の極性が反転することはありません。

この回路の電圧利得(ゲイン)は常に正の値を取り、外部の制御信号や抵抗値の調整によって、ユーザーが任意にゲインを設定することが可能です。これにより、センサ信号などの微小なアナログ入力を安定して増幅し、後段の処理回路へと渡す用途に適しています。

○設計手順

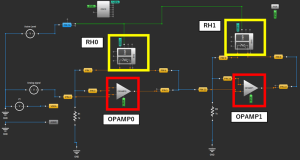

1.OPAMP0とOPAMP1をそれぞれPORに接続します。バンド幅は今回8MHzに設定しています。バンド幅はOPAMPのパラメータ設定で128kHz,512kHz,2MHz,8MHzから選択可能です。

2.OPAMP0とOPAMP1のVrefを有効にしOPAMP0の出力をOPAMP1のIN+へ接続します。

3.Digital Rheostat1 (RH1)をRheostatモード※1にし、Auto-Trim※2を無効にします。

4.RH0,RH1のUP/DOWN動作レベルをHighでアップカウントに設定し、UP/DOWN端子にHighを入力します。

5.UP/DOWNソースを外部入力に設定しOSC0から入力する。

※1:RheostatモードではRH0とRH1の2つの独立したレオスタットとして使用します。

※2:Auto-Trimを有効にすると、Chopper ACMPがアナログ電圧と基準値を比較

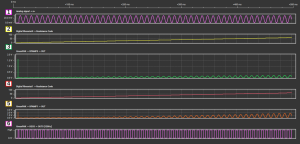

○シミュレーション結果

シミュレーションした結果はこちら⇓

1:Analog signal

2:Digital Rheostat0のResistance Code

3:OPAMP0 OUT

4:Digital Rheosta1のResistance Code

5:OPAMP1 OUT

6:OSC0 OUT0

Analog signalとして0mV~30mVまでのサイン波を入力しています。シミュレーション結果ではDigital Rheostatの抵抗値がOSC0のクロック出力とともに増加しOPAMP0とOPAMP1の出力が増幅していっていることがわかります。

次はAuto-Trim機能を使った回路をご紹介します。

「Auto-Trimで可変非反転オペアンプ」

Auto-Trimを有効にすると、Chopper ACMPがアナログ電圧と基準値を比較し、以下のいずれかの条件で停止します。

・レオスタット値が1023に到達

・レオスタット値が0に到達

・UP/DOWN入力に連続変化が発生

Auto-Trimは「SET」入力の立ち上がりエッジで開始されます。SETがHIGHのまま保持されると、停止条件後も微調整が継続されます。

○設計手順

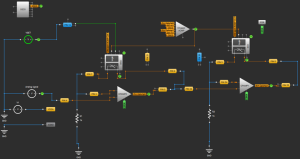

1.VSET信号をPIN16を通してRH0のSET※3に接続します。

2.RH0とRH1のUP/DOWMソースとクロックをChopper ACMPに設定し接続し、RH0のAuto-trimをEnableにします。今回、RH1は固定値でResistance Code を15にしました。

3.Chopper ACMPのIN- CH0 sourceを640mVに設定し,Chopper ACMPの出力をinvertedにします。また、出力をRH0のUP/DOWNに接続します。

※3:Auto-Trim開始用。接続マトリクスからのHIGH信号で起動。

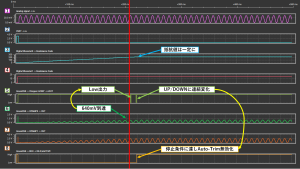

○シミュレーション結果

シミュレーションした結果はこちら⇓

1:Analog signal

2:VSET

3:Digital Rheostat0のResistance Code

4:Digital Rheosta1のResistance Code

5:Chopper ACMP nOUT

6:OPAMP0 OUT

7:OPAMP1 OUT

8:RH0 IDLE/nACTIVE※4

※4:Auto-Trimの動作状態を示す。SETの立ち上がりから停止条件までLOWが有効。

OPAMP0の出力が640mVに到達しChopper ACMPからLOWが出力され連続的に変化することでAuto-Trimの停止条件へ。Auto-Trimは無効化になっている結果がわかります。

他にもI2Cを使いレジスタを書き換えることでレオスタッドの抵抗値を変化させる事もできますので、ぜひお試しください。

実現する製品はこちら

GreenPAK(AnalogPAK):SLG47004

URL : SLG47004

お問い合わせはこちら

ルネサス製品をお探しの方は、メーカーページもぜひご覧ください。

【マクニカ ルネサスページはこちら】

GreenPAKに関しての技術記事: