-

検索結果

-

トピック: DP83867IRについて

DP83867IRのStrap Configurationについて質問です。

Xilinx製の評価基板ZCU106にこのデバイスが搭載されており、これを参考にピン処理を行おうと考えていたのですが、

以下のようなピン処理となっております。RX_D0:1kΩでPull-Down

RX_D2:1kΩでPull-Up

RX_DV/RX_CTRL:1kΩでPull-Downこれは推奨の設定とは違う使い方になるでしょうか。

本来であれば2.49kΩ、10kΩ、5.76kΩを使用してMODE1~4にの電圧になるように調整必要でしょうか。評価基板の回路図の一部を添付致します。

トピック: 数値代入の順序

お世話になっております。

現在、プログラム作成を実施しておりますが、

下記のコードにおいて、意図した動作とならず、困っております。//条件成立前のX = 0

if(条件){

Y = X ; //Xの前回値をYに保存したい

X = 10 ; //Xに次の値を代入したい

}条件成立時の結果 ⇒ Y = 10 X = 10

プログラムの処理は上から順に実施されると思っていますが、

2行同時に処理されているような挙動となっているように思います。処理の順序において、上から順番との考え方が間違っているでしょうか?

お手数おかけしますがご教示のほどお願いいたします。トピック: UV-LED 12個光源ユニット制御

お求めのLEDドライバのタイプ(リニア制御、昇圧DCDC、降圧DCDC、ACDC)

リニア制御で下記のUV-LEDを制御したいと考えています。どのドライバーを組み合わせるのが単純で良いでしょうか?LED駆動回路の入力電圧(V、最小値/通常値/最大値)

24Vを大元の電源より供給されます。LEDに流す電流値と精度(mA、±%)

If=100mA 〜 500mALED1個の順方向降下電圧(Vf)

Vf=14 v 12v〜16vLEDの直列接続数

12個並列接続する場合の列数

12個直列が難しい場合は並列と組み合わせ制御インターフェイス(I2C、SPI、1線または2線I/F等)

1線または2線 不可ならI2Cアナログ調光やデジタル調光の階調数

アナログ調光で無段階で紫外線光量を調整したい。アプリケーション

UV硬化型インクジェットプリンターの硬化光源ルネサス製のリセットIC:RNA51957Bから、TI社のTL7702Aへの代替を検討しておりますが、

不明な点がありましたので、質問させていただきます。TL7702Aの遅延時間の計算は、データシートに記載がある通り、

CT(F) = td(s) / (1.3*10^4) となるかと思いますが、

これのIC単体でのバラつきはどの程度でしょうか?以上、お手数ですが、宜しくお願いいたします。

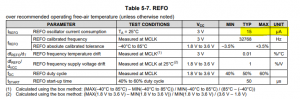

トピック: MSP430のLPM3,4の消費電流について

MSP430FR2433 LaunchPadにおいて、

LPM3及びLPM4で動作時の消費電流を

EnergyTraceで測定しておりますが、LPM3時が18.7uA,

LPM4時が1.5uAとなりデータシート記載値と比較して、

値が大きくなっています。

(特にLPM3です)

LPM3:1.1uA

LPM4:0.65uA■評価ボード測定条件(SLAU739 October 2017)

・J101

5VジャンパーOFF

UARTジャンパーOFF・J10,J11ジャンパーOFF

・水晶発振子(32.768kHz)を使用せず

内蔵オシレータ(REFO or LVO)を使用しています。■質問①

LPM3時に消費電流をカタログスペック値(1.13uA)

まで低減するにはどのようにすればよいのでしょうか?以下のサンプルコードを参考にしています。

C:\ti\msp\MSP430Ware_3_80_07_00\driverlib\examples\MSP430FR2xx_4xx\rtc

rtc_ex1_countmode.c■質問②

LPM4+LVOでRTCの間欠動作(50ms周期)を検討していますが

LVO(10kHz)の精度は温度、電圧のばらつきの記載しか

データシートにございませんが、

その他のばらつきはないのでしょうか?

(MSP430FR5994のデータシートには6~14KHzの記載があります)

(JAJSG26C ?MARCH 2016?REVISED AUGUST 2018 p41)■添付ファイル

rtc_ex1_countmode.c

EnergyTrace(MSP430FR2433).pdfいつも大変お世話になっております。

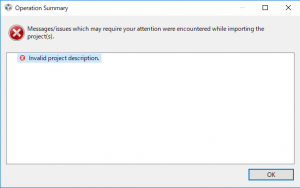

早速ですが、CCSのエラーについて質問がございます。

CCS(ver 8.2.0.00007)を使ったTMS32028027Fの開発がひと段落となり、他のPCでCCS(こちらもver 8.2.0.00007)により

開発したMSP430FR2155のプロジェクトファイルを読み込む為、以下の手順を実行しました。Project > Import CCS Projects > Select search Directory > .ccsprojectを含む直近のフォルダを指定

> Automatically import referenced projects found in same serch-directoryにチェック > Finishしかし、添付のようなエラーが出てきて読み込みができませんでした。

なお、CCS立ち上げ時に指定するwork spaceは他のPCで開発した際のwork spaceと統一しております。(TMS3202827Fを開発していた時のwork spaceとは異なる場所です)

お手数ですが、エラー原因についてご教示願います。

神和製作所の池田です。御返事(5/21 12:51頂きましたメール)ありがとうございます。

デジタル系の設計者なため大変無知な質問になり恐れ入りますが引き続き教えて下さい。

②は、参考として御意見頂ける様であれば御願い致します、頂けない様であれば

「意見なし」と御返事頂けますでしょうか。①

> OPAMP自体の消費電力P_opamp=Icc×(V+ - V-)

↓

「Icc」とは、静消費電流の事で

電源は、V+:+12V、V-:-12Vで使用するのですが「Icc」は、V+:+15V、V-:-15Vの時と

大差は、ないと考えて、本デバイスのデータシート8ページ「±15-V Electrical Characteristics」

の「Total supply current」値とする考えで良いでしょうか。それとも実際の信号が入力

(ピンNo2、3、5、6)されていて出力無負荷での電流値が正解でしょうか。

又、

仮に電流値が+12V:2mA、-12V:2mAだった場合、

「P_opamp=Icc×(V+ - V-)」式の「Icc」に当てはめる値は2mA(0.002A)で良いで

しょうか。(2mA+2mA=0.004Aでは、ない。初心者レベルで申し訳ありません。)②

> OPAMPの出力電流による電力消費 P_out

> ソース電流の場合=(V+ – Vo)×IL=(V+ – Vo)×Vo/RL

> シンク電流の場合=(Vo – V-)×IL=(Vo – V-)×Vo/RL

↓

②-1、出力信号=出力電流が交流で正弦波だった場合

出力電圧値、電流値について

ピーク値を実効値(ピーク値÷√2)にして計算する考えは不適切でしょうか。②-2、出力信号=出力電流が交流で方形波だった場合

方形波の1周期の半分が0V、半分が10Vだったとすると「P_out」を計算する上では

「Vo」を5Vする考えは不適切でしょうか。(電流も同様)③

本件とは関係ありませんが

再度、伺いたい事がある場合、御返事頂きましたメール(アドレス)に返信しても

宜しいでしょうか。以上です。宜しく御願い致します

—————————————————————-On 2019/05/21 12:51, 組込み技術ラボ wrote:

> 以下のURLにトピックスの新規投稿、または返信がありました。

> https://emb.macnica.co.jp/forums/topic/6301/

>

> トピック名:

> オペアンプ「LM7332MA」のジャンクション温度算出について教えて下さい。

>

> 投稿内容:

> ikeda様

>

> 掲題の件、ご質問ありがとうございます。

> また、再度ご投稿いただくお手間を取らせてしまい、誠に申し訳ございません。

>

> ICパッケージ表面温度よりIC ジャンクション温度を推定する場合には、

> θJC topではなく、ΨJTの値をお使い頂くほうが有効となります。

> (LM7322 データシートP4に、ψJT=10.7℃/Wと記載されております。)

>

> 「ψJT」を使用した場合のジャンクション温度の求め方は下記になります。

> 計算式としては以下のものを用います。

> Tj = Tt + Pd×Ψjt

>

> Tj::IC ジャンクション温度

> Tt:デバイス パッケージ表面温度

> Pd:IC部での消費電力

> Ψjt:熱パラメータ ψJT

>

> Ψjtにつきましては、併せて以下の資料をご参考ください。

> http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja451/jaja451.pdf

> 資料のP8,9に、パッケージの表面温度の測定点につきましても記載がございます。

> 基本的には、パッケージ表面の中心部を測定いただくようになります。

>

> Ψjtは、ある一定の電力消費をICチップで発生させたときの、ジャンクション温度とケース表面温度を測定し、

> 規定されたものになります。

> 本来であれば、ジャンクションで消費される電力の全てがジャンクションーケース間を流れるわけでは

> ないのに、そうなっていると仮定して計算していますので、あくまで擬似的な熱抵抗となりますが、

> θjcを測定している環境より実機に近いものとなりますので、ケース表面温度からジャンクション温度を

> 推定するには、こちらの値の方が有効なものとお考え頂けると思います。

>

> 一般にθjcの 1/5~1/10 程度、またはそれ以下の値となっております。

> Ψjt もある特定の基板(JEDEC基板)での測定結果ですので、やはり基板が変わればΨjtの値も変わりますが、

> ジャンクション‐周囲間の熱抵抗θjaに比べて非常に小さな値となりますので、実機でのΨjtが

> 記載のΨjtに対して差があったとしても、それほど大きな影響があるとも考えにくいことになります。

>

> また、消費電力については、記載いただきました出力電流による電力消費のほか、OPAMP自体の

> 回路電流による電力消費も考慮いただく必要がございます。

>

> OPAMP自体の消費電力P_opamp=Icc×(V+ - V-)

> Icc:OPAMPの消費電流 V+:OPAMPの+側電源電圧 V-:OPAMPの‐側電源電圧

>

> OPAMPの出力電流による電力消費 P_out

> ソース電流の場合=(V+ – Vo)×IL=(V+ – Vo)×Vo/RL

> シンク電流の場合=(Vo – V-)×IL=(Vo – V-)×Vo/RL

> V+:OPAMPの+側電源電圧 V-:OPAMPの‐側電源電圧 RL:負荷抵抗 Vo:出力電圧 IL:出力電流

>

> OPAMPの電力消費は、P_outとP_opampの合計となります。

>

> どうぞ宜しくお願い致します。

>

> GT

フォーラム検索:page

フォーラム検索:page