ホーム › フォーラム › Texas Instruments › オーディオ › TPA3112D1の回路について

このトピックには11件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。6 年、 1 ヶ月前に Kato さんが最後の更新を行いました。

-

投稿者投稿

-

TPA3112D1の回路について

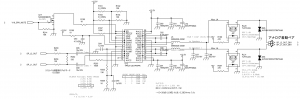

デバイス型番:TPA3112D1PWPR現在、TPA3112D1PWPRを使用した評価を行っておりますが、1kHzのSIN波を出力している際にしばらくすると故障する問題が発生しております。”image.PNG”の回路図の構成となっておりますが、問題無いかご確認頂くこと可能でしょうか。入力レベルは0.2828[Vrms]です。出力先には8Ωのスピーカーが接続されます。

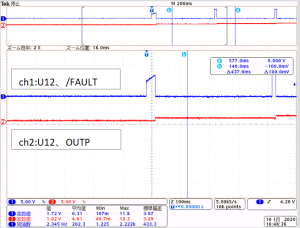

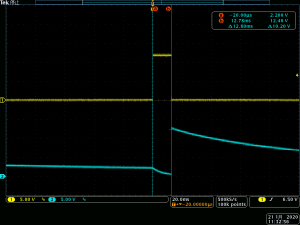

故障した後の現象として、”image2.PNG”のように電源起動時から/FAULTが定期的にLowにドライブするようになります。

ただし、実機ではデータシートP11のSC Detect、DC Detectを検出する条件のGNDなどのショートが発生しておらず、デバイスが何かの拍子に故障したと考えております。Attachments:

ishi1126 様

お問い合わせ頂きましたTPA3112D1に関しまして以下の通りご回答させて頂きます。

推定原因となりますが、Inductorの飽和に伴う過電流による損傷と思われます。回路図に関しまして以下の内容をご確認、ご検討願います。

また、TPA3112D1EVMの回路図が参考になりますので、User’s Guideも合わせてご確認下さい。TPA3112D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board

https://www.ti.com/lit/ug/slou272a/slou272a.pdf・LC Filterの定数見直し

33uHと10uFの構成ですとQ値が高く、外乱等による共振の可能性があります。

そのため、66uHと0.68F、あるいは33uHと1uFの組み合わせにご変更願います。

LC Filterに関するCalculation Toolがございますので、ご活用下さい。Class-D LC Filter Designer

http://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL・LC FilterのLの再選定

現在使用されているInductorの直流重畳許容電流は0.5Aですので、

小さ過ぎると考えます。

最低でも2A以上のものをご使用下さい。・LC FilterのCの再選定

10uF/16Vを使用されていますが、セラコンの場合、DCバイアス特性を考慮し、

50V耐圧品、あるいは25V耐圧品をご使用下さい。・PVDD用Decoupling Capの見直し

Data Sheetに記載されております通り、PVDD用Decoupling Capとして

トータル220uF以上をご使用願います。・EMC対策

EMC対策が必要な場合にはData Sheetに記載されております通り、

出力とGND間にSnubber回路を追加して下さい。・フォトリレー

フォトリレーによりSpeaker負荷を切り離すような機能と思われますが、

LCによる無負荷共振の可能性がございますので、十分ご評価下さい。Kato

早速のご回答誠に有難う御座います。詳細な内容で非常に助かります。

以下、コメント致します。・LC Filterの定数見直し

値について、LC Filter Designer で再度検討致します。・LC FilterのLの再選定

デバイスの最大出力は25Wですが、今回の回路では定格出力1W、リミッターを2Wに設定します。

(R209の定数は1k⇒3.9kに変更予定です)

8Ωに対して定格出力は0.35Armsで、0.5Armsのところでリミッターが働くため、

飽和しない計算ですが、電流容量の拡大は必要でしょうか。・LC FilterのCの再選定

耐圧については再度確認致します。・PVDD用Decoupling Capの見直し

デバイス最大出力25Wに対して220uFが必要と認識しておりました。

ただし、最大出力の1/10以下で良いため、基板面積を考慮して容量を減らしております。

(コンデンサが受け持つリップル電流が少なくて済むことから)・EMC対策

承知致しました。・フォトリレー

承知致しました。ishi1126 様

通常動作時だけでなく、出力短絡時も考慮しておく必要がございます。

出力短絡によりInductorが飽和することで、短絡保護が間に合わず、

Deviceが損傷することがございます。

また、通常運用時においても瞬間的に変化した電流によりInductorが飽和し、

同じくDeviceが損傷する場合がございます。

安全のために大電流対応品をご使用頂きたいところですが、最低でも

2A以上の電流が許容可能なInductorのご使用を推奨させて頂きます。Kato

ご回答頂き有難う御座います。

Inductorについては2A以上のものを選定するように変更したいと思います。

本件に関しまして、パワーアンプを新品に取り換えた状態でC87、C88を10uから1uに変更したのですが、/FAULTが定期的にLowにドライブする現象が変わりませんでした。ただし、C87、C88を未実装にすると/FAULTが定期的にLowにドライブする現象が無くなったため、パワーアンプの故障ではなく、LCフィルタによる動作不良ではないかと考察しております。

上記を踏まえて、御社様のご見解をお聞かせ頂くこと可能でしょうか。

33uHと1uFの組み合わせが駄目だったため、フェライトビーズの使用などを検討しております。ishi1126 様

C87、C88を10uFから1uFにご変更頂いても/FAULT PinがLowにAssertされるとのことですが、

TPA3112D1の入力を無信号にした際に(DACの入力をZero Dataとした際に)、Oscilloscopeで

LC Filter後の出力波形をご確認頂くことは可能でしょうか?

33uHと1uFによるLC共振を疑っております。

/FAULT PinがLowにAssertされるTimingでTriggerをかけ、その直前の出力波形をMonitorして下さい。

また、ReferenceとしてC87、C88を未実装にした場合の出力波形も取得して頂けますと幸いです。Kato

御連絡頂き有難う御座います。

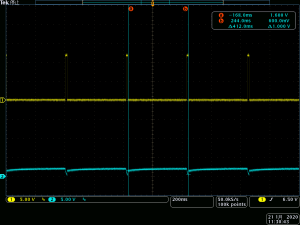

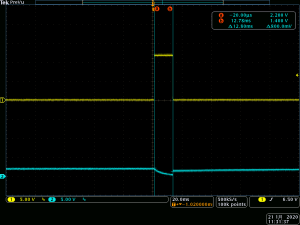

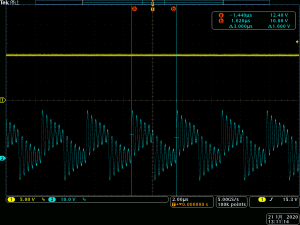

入力を無信号にした状態での波形を取得したため、ご確認をお願い致します。

添付可能なファイルが4つまでなので、まずは、33uHと1uFの場合の出力波形を添付致します。続きです。ファイル名で全角が表示されておりませんでしたが、上から以下の内容の波形となります。

・33uHと1uFのL5出力波形

・33uHと1uFのL5出力波形(拡大)

・33uHと1uFのL6出力波形

・33uHと1uFのL6出力波形(拡大)

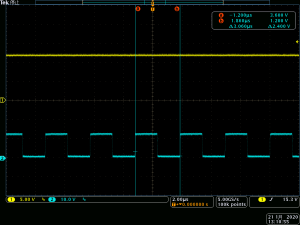

・C87、C88を未実装にした場合のL5出力波形

・C87、C88を未実装にした場合のL6出力波形補足です。黄色が/FAULTで水色がLC Filter後の出力波形になります。

33uHと1uFでは/FAULTが定期的にLowにドライブされますが、C87、C88を未実装にした場合は常にHighとなります。

その他必要な情報があればご連絡お願い致します。ishi1126 様

波形を取得して下さり、ありがとうございます。

SpeakerをBTL接続で使用されていると思いますので、Oscilloscopeの波形演算機能を使用して

Speaker端にかかる電圧差分を表示して頂けますでしょうか?

具体的にはL5のSpeaker側とL6のSpeaker側をMonitorして頂き、波形演算機能により”L6 – L5″の

演算波形を取得願います。また、C87、C88を未実装にした場合にL5のSpeaker側の波形を拝見しますと、3.7MHz程度で

発振しているように見受けられます。

Lが33uHですので、浮遊容量の概算より57pF程度と思われます。

そこで、C87、C88を未実装の状態から100pFを追加した場合に発振周波数が2.2MHz程度に変化すれば、

LC共振によるものと判断することが出来ます。

発振はInductor、Capacitor、基板Patternなどに起因しますが、直流重畳許容電流に余裕のある

Audio Amp向けのInducotrをご使用願います。Kato

本件についてですが、原因が判明しました。

33uHインダクタの部品不良によるものでした。インダクタの直流抵抗が正常なものは0.3mΩ程度に対して、不良品では0.0~0.1mΩでした。

インダクタを交換することで正常動作となります。また、「C87、C88を未実装にした場合のL5出力波形」の画像が発振していた件はオシロスコープ側の問題のようで、別のオシロスコープでは正常に矩形波が出力されておりました。

本件については解決とさせて頂きます。

ご対応頂き誠に有難う御座いました。ishi1126 様

調査結果をご教示下さり、ありがとうございます。

原因が明確になり、ほっと致しました。今回のご用途はMono Speakerになりますが、より低電圧で

PBTL構成によりMono Speakerを駆動可能な製品もございます。TPA3138D2 10-W, 3.5-V to 14.4-V, Inductor Free, Stereo Class-D Speaker Amplifier

http://www.ti.com/product/TPA3138D2また、TPA3138D2とTIの類似製品とを比較した資料もございますので、

お手すきの際にご一読頂けますと幸いです。TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113

http://www.ti.com/lit/an/slaa839/slaa839.pdfKato

-

投稿者投稿

オーディオ

オーディオ